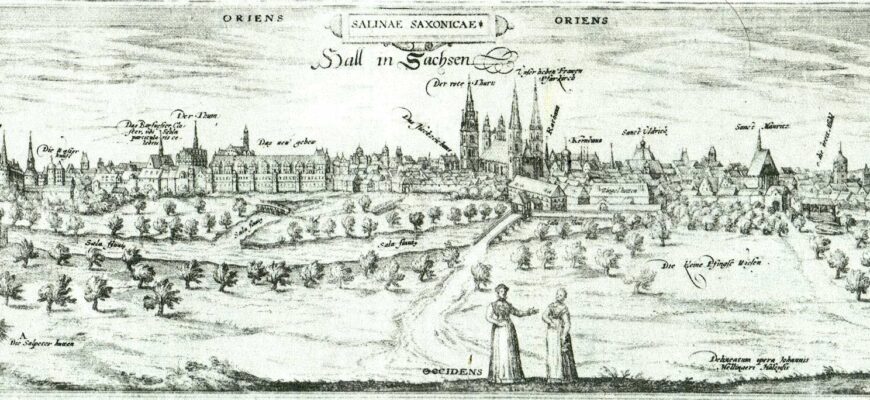

Kupferstich von Halle 1576 aus Georg Braun und Franz Hogenberg „Beschreibung und Contrafactur von den vornembsten Stetten der Welt“, Köln 1576

Vom günstigen Zeitpunkt und der Goldenen Zahl – ein neu entdeckter Einblattdruck aus dem 15. Jahrhundert (Almanach für Halle für das Jahr 1501)

Wenn die alten Griechen von der Zeit sprachen, unterschieden sie zwischen den Begriffen Chronos und Kairos. Die Zeit in ihrem unabänderlichen Ablauf, die Zeit, die vergeht, messbar und quantifizierbar ist, wurde mit Chronos bezeichnet. Das alte Wort für Uhr – Chronometer – erinnert daran. Ging es hingegen um einen bestimmten Zeitpunkt, an dem irgendetwas passiert oder passieren soll, dann hatte man mit dem Kairos zu tun. In der Renaissance wurde die allegorische Figur der Göttin Occasio (die gute Gelegenheit) so dargestellt: eine geflügelte Frauengestalt, oft mit einem Messer in der Hand, trägt an der Stirn einen großen Haarschopf, der Hinterkopf aber ist kahl rasiert: Wenn man das Glück nicht kurz entschlossen am Schopf packt, kann man es nicht nachträglich an den Haaren zurückzerren.

Wie erkennt man aber nun diesen günstigen Zeitpunkt? Darüber gab der Stand von Mond und Sonne Auskunft. Manche Tätigkeiten waren besser bei zunehmenden Mond, andere bei abnehmenden Mond vorzunehmen, wieder andere bei Vollmond. Es war somit für die Planung diverser Aktivitäten wichtig, die Vollmond- und Neumonddaten des laufenden Jahres zu kennen. Dazu traten weitere astrologische Aspekte, z. B. die Frage, welche Planetenkonstellationen im Laufe des Jahres zu erwarten waren. Kundige Menschen, sprich in diesem Fall Astronomen, vermochten günstige Zeitpunkte zu errechnen, an denen z. B. Getreide gesät oder Bäume gefällt werden sollten oder welche Tage sich gut zum Baden oder zum Aderlass eigneten. Bei diesen Berechnungen musste natürlich die geographische Position beachtet werden. Wenn eine Tätigkeit am dritten Tag nach dem Aprilvollmond genau dann stattfinden soll, wenn der Mond in seinem Zenit steht, differiert die Uhrzeit zwischen verschiedenen Orten automatisch.

Im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert gab es spezielle Druckerzeugnisse, die diese astronomisch-astrologischen Basisdaten für ein bestimmtes Jahr und einen bestimmten Ort auf einem einzigen Blatt, also einem Einblattdruck, zusammenfassten. Man bezeichnet diese Druckerzeugnisse als Almanache. Zu Jahresbeginn wurde ein solches Blatt erworben und an einem gut einsehbaren Platz in Wohnung oder Werkstatt oder wo auch immer befestigt. So konnte immer ein schneller Blick darauf geworfen werden. Brach ein neues Jahr an, ersetzte man den alten Almanach durch einen neuen. Der alte Almanach war nun völlig nutzlos, wurde weggeworfen oder irgendwie anderweitig verwendet. Daher haben sich solche Almanache kaum erhalten. Sie sind extrem selten, obwohl sie ursprünglich in recht hohen Stückzahlen kursierten.

Unlängst wurde in der Universitätsbibliothek Leipzig ein bisher unbekannter Almanach gefunden

Unlängst wurde in der Universitätsbibliothek Leipzig ein bisher unbekannter Almanach gefunden. Seine Sprache ist niederdeutsch, und er wurde für Halle und das Jahr 1501 berechnet. Da die Käufer diesen Almanach gleich zu Jahresbeginn 1501 erwerben wollten, muss er im Jahr 1500 gedruckt worden sein. Alle Drucke, die vor dem 31. Dezember 1500 fertiggestellt wurden, werden Inkunabeln (Wiegendrucke) genannt und sind von jeher Gegenstand intensiver Forschung. Jede Inkunabel, die heute noch neu entdeckt wird, ist eine kleine Sensation.

Der Einblattdruck war im hinteren Deckel eines Buches aus der Kirchenbibliothek Annaberg-Buchholz eingeklebt. Diese Kirchenbibliothek, deren Wurzeln auf die Klosterbibliothek der Annaberger Franziskaner zurückgeht, wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz und der Universitätsbibliothek Leipzig katalogisiert. Der Bestand dieser bedeutenden sächsischen Kirchenbibliothek ist nun in der Bibliotheksdatenbank K10plus nachgewiesen. Die Inkunabeln der Kirchenbibliothek sind außerdem in einem gedruckten Katalog erfasst. Zu diesen Annaberger Inkunabeln gehört eine siebenbändige Bibelausgabe, welche in den Jahren 1499 bis 1502 in Basel gedruckt wurde. Im siebten Band hat der Buchbinder den Almanach eingeklebt, um mit ihm den Holzdeckel zu kaschieren. Papier war damals teuer. Die Buchbinder verwendeten daher oft ausrangierte Papiere, um daraus Klebepappen herzustellen oder etwas damit zu kaschieren.

Wie ist aber der Almanach für Halle aus Halle nach Lübeck gelangt?

An Hand der verwendeten Prägestempel konnte man diesen Buchbinder identifizieren. Zwar ist sein Name unbekannt, aber man weiß, dass er in Lübeck gewirkt hat. Die Forschungsliteratur nennt ihn „Buchbinder für den pommerschen Buchführer“.

Wie ist aber der Almanach für Halle aus Halle nach Lübeck gelangt? Die Antwort: gar nicht. Der Almanach wurde nämlich in Lübeck von dem Drucker Georg Richolff d. Ä. angefertigt. Die Exemplare, die Richolff nicht nach Halle verkaufen konnte, hat er für einen kleinen Betrag an den Buchbinder für den pommerschen Buchführer abgegeben. Ungeklärt ist die Frage, wie die in Lübeck eingebundene Bibel ins Erzgebirge nach Annaberg gelangt ist.

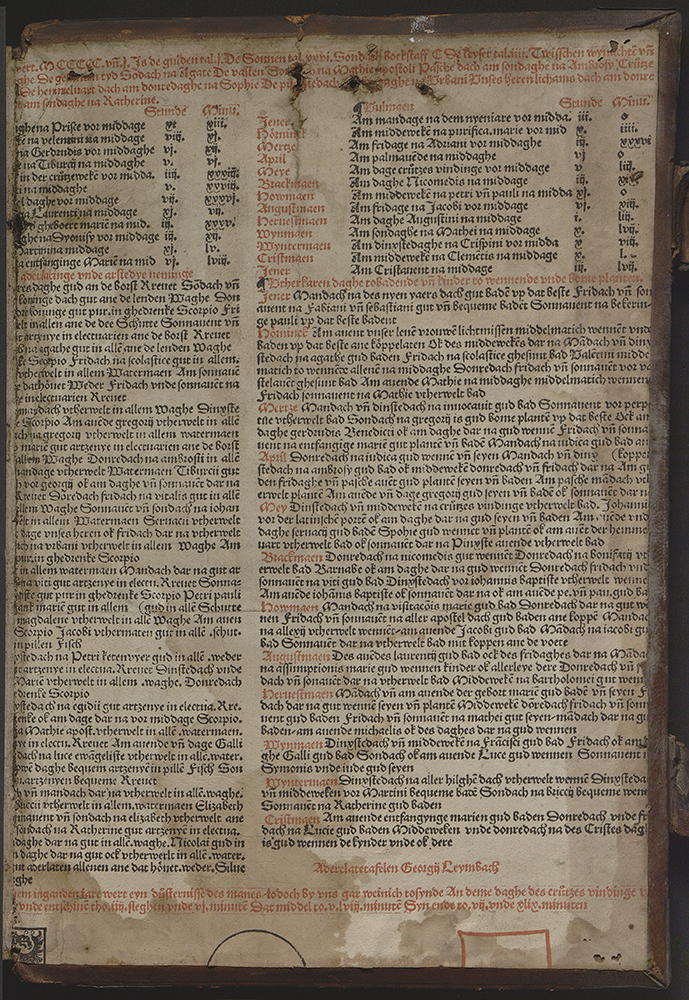

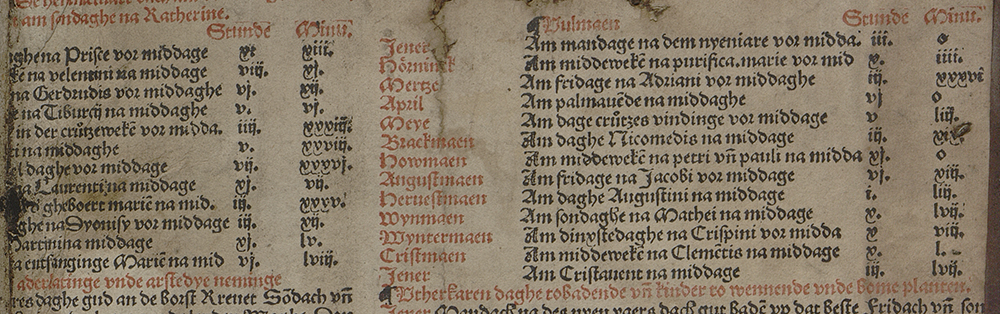

Die Almanache, egal in welchem Ort und für welchen Ort sie gedruckt wurden, besitzen die gleiche Gliederung und sind in der Regel viergeteilt: 1) Astronomische Kenndaten des Jahres am oberen Blattanfang, häufig in Rot, 2) Auflistung der stundengenauen Neumond- und Vollmonddaten in zwei Kolumnen, 3) ebenfalls in zwei Kolumnen die Auflistung der Tage, die für medizinische Anwendungen oder für andere besondere Tätigkeiten, wie z. B. Baden, Bäume fällen oder Kinder zu entwöhnen, geeignet sind, 4) ein Holzschnitt, der die allegorischen Figuren der Planeten zeigt, die astrologisch das betreffende Jahr dominieren.

Der erste Teil des neugefundenen Almanachs lautet:

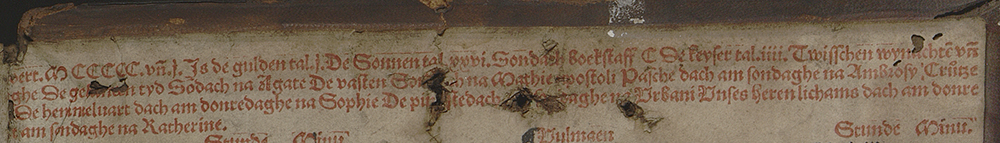

Zunächst werden die kalendarischen Grunddaten genannt: die Jahreszahl in römischen Ziffern, die goldene Zahl (gulden tal), die Sonnenzahl (Sonnental), der Sonntagsbuchstabe (Sondach boekstaff) und die Kaiserzahl (keysertal).

Die goldene Zahl

Die Goldene Zahl bezeichnet die Stellung eines Jahres innerhalb des sogenannten Mondzirkels, dem Durchlauf durch die 19 verschiedenen Möglichkeiten auf welchen Kalendertag der erste Frühlingsvollmond fallen kann (im julianischen Kalender). 1501 hatte die Goldene Zahl 1, es begann somit ein neuer Mondzirkel. Die Sonnenzahl bezieht sich auf den Zyklus von 28 Jahren, nach dem alle Kalenderdaten wieder auf dieselben Wochentage fallen. Der Sonntagsbuchstabe kennzeichnet, welcher Wochentag der 1. Januar war. Das Jahr 1501 hatte den Sonntagsbuchstaben C, das heißt: der 1. Januar war ein Freitag, denn die Zuordnung der Buchstaben zu den Wochentagen begann immer mit A am Neujahrstag. Die Kaiserzahl stammt ursprünglich aus der römischen Steuergesetzgebung und bezieht sich auf einen Zyklus von 15 Jahren.

Nach den astronomischen Grunddaten werden die beweglichen Jahresfeste mitgeteilt, aber nicht mit numerischen Kalenderdaten, wie wir das gewöhnt sind, sondern durch Nennung der Tagesheiligen. So ist 1501 Himmelfahrt am Donnerstag nach dem Tag der heiligen Sophia – 15. Mai – (De hemmeluart dach am donredaghe na Sophie) oder Pfingsten am Sonntag nach Urbanus – 25. Mai – (De pinsten dach sondaghe na Urbani).

Die nächsten beiden Teile des Almanachs sind mit ihren beiden Kolumnen gut zu erkennen. Der vierte Teil, die Holzschnitte der Planetenallegorien, ist im neugefundenen Almanach zum größten Teil abgeschnitten worden, weil der Einblattdruck größer war als der Holzdeckel, den er kaschieren sollte.

Von der imposanten Basler Bibelausgabe, in deren siebten Band der Almanach eingeklebt wurde, gibt es noch 246 weitere Exemplare. Jedoch das unscheinbare Einzelblatt im Hinterdeckel des siebten Bandes ist nur in dem Annaberger Exemplar enthalten und somit weltweit einzigartig.