Fragen und Antworten

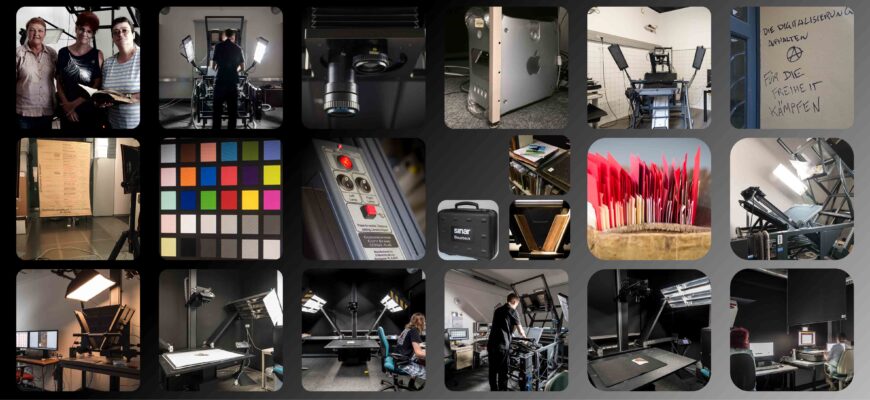

Bereits 2003 war mit dem Papyrusprojekt das erste große Digitalisierungsprojekt der UB Leipzig in Kooperation mit der ThULB Jena und der ULB Halle gestartet. Die Digitalisierung fand zunächst in Jena statt. Die damit verbundenen Transportrisiken für die wertvollen Originale waren jedoch sehr hoch, so dass beschlossen wurde, diesen Arbeitsschritt in höchstmöglicher Qualität in der UB Leipzig selbst durchzuführen.

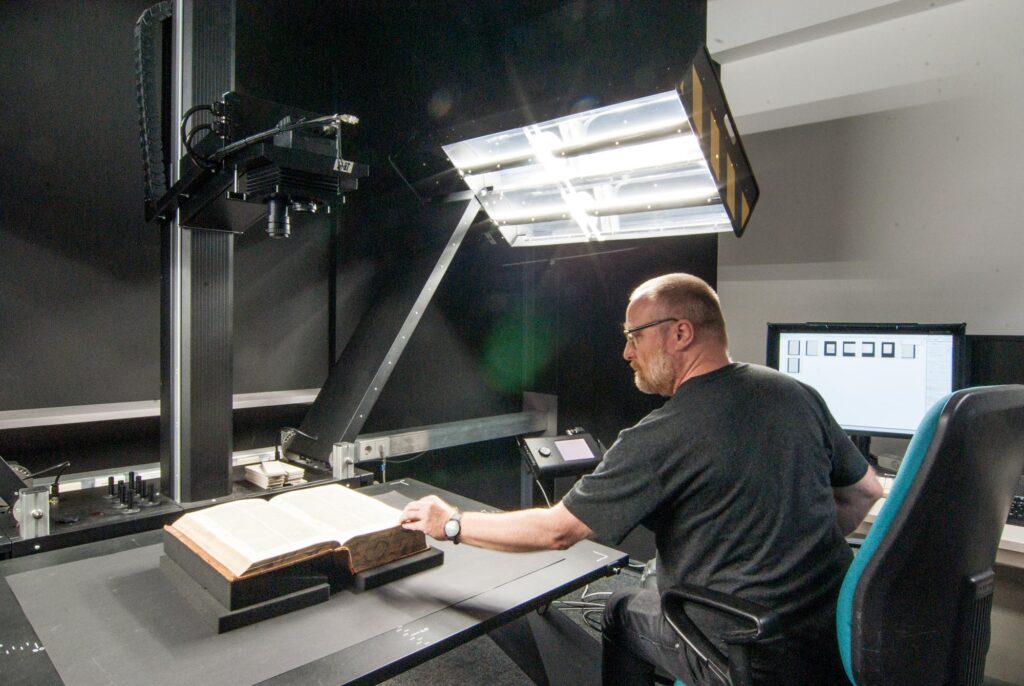

2005 wurde daraufhin die Anschaffung eines HIT Reproscanners realisiert, dessen Herzstück, das Kamerarückteil Sinar 54H mit dem großen Sensor war. Dieser Schritt kann als Geburtsstunde der professionellen Einzelstück-Digitalisierung an der UB Leipzig gesehen werden.

Dieses 20-jährige Jubiläum begehen wir mit einer eigenen EinBlick-Ausstellung, dem Einblick #8. Einigen wichtigen Protagonist*innen der letzten 20 Jahre wurden im Vorfeld der Ausstellung folgende Fragen vorgelegt:

- Wann sind Sie zum ersten Mal mit der Digitalisierung in der UBL in Berührung gekommen, was war das erste Projekt und was war Ihre konkrete Aufgabe dabei?

- Erinnern Sie sich an ein besonderes Erlebnis, eine besondere Begegnung oder eine besondere Anekdote aus der Zeit?

- Wie sehen Sie die Digitalisierung heute?

- Bonusfrage: Wo sehen Sie die Digitalisierung in zwanzig Jahren? Wie werden sich Anwendungen, technische Möglichkeiten und inhaltliche Schwerpunkte perspektivisch entwickeln?

Hier haben wir Ihnen die Antworten von Zeki Mustafa Doğan, Elisabeth Fritsch-Hartung, Prof. Dr. Thomas Fuchs, Jens Kupferschmidt, Dr. Christoph Mackert, Dr. Sophia Manns-Süßbrich, Olaf Mokansky, Dr. Alfred Scharsky und Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider zusammengestellt.

1. Zeki Mustafa Doğan

Zeki Mustafa Doğan war von 2006 bis 2008 technischer Koordinator der digital-editorischen Zusammenführung in der UBL; heute ist er Abteilungsleiter der Digitalen Bibliothek der SUB Göttingen.

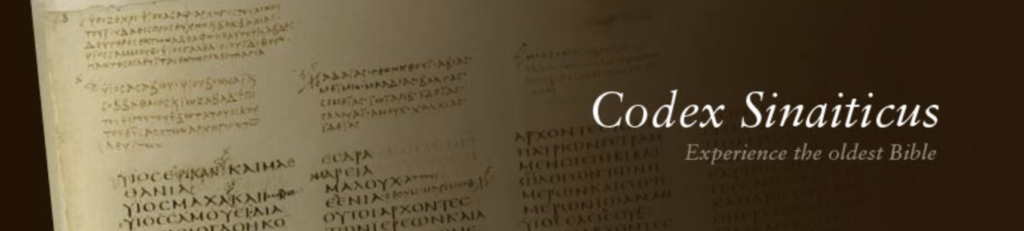

Antwort Frage 1: Das war im Herbst 2006 im Rahmen des berühmten Codex Sinaiticus-Projekts. Ziel war es, die in vier Institutionen weltweit physisch aufbewahrten Teile der ältesten vollständigen Verschriftlichung des Neuen Testaments digital zusammenzuführen. Obwohl etablierte Partner wie die British Library, die University of Birmingham oder die neutestamentliche Forschung an der Universität Münster mitwirkten – Institutionen mit teils deutlich mehr Erfahrung in der digitalen Editorik, die damals selbst noch ein junges Feld war –, übernahm die UBL mit großem Engagement die Verantwortung für die digitale Zusammenführung.

Ich wurde im Rahmen einer Stellenausschreibung vom damaligen Bibliotheksdirektor Prof. Ulrich Johannes Schneider eingestellt und mit der technischen Koordination der digital-editorischen Zusammenführung beauftragt.

Antwort Frage 2: Das Projekt war in jeder Hinsicht außergewöhnlich – technisch, inhaltlich, organisatorisch und auch im Hinblick auf seine politische Dimension. Methoden der digitalen Editorik, die heute selbstverständlich erscheinen, befanden sich damals noch in der Entwicklung. Gemeinsam mit den Partnerinstitutionen haben wir Standards geschaffen, um Digitalisierung und Erschließung an den vier Standorten – London, Moskau, Leipzig und Sinai – später sinnvoll zusammenführen zu können.

Die digitale Edition, die in Leipzig entwickelt wurde, war das zentrale Ergebnis dieses internationalen Kooperationsprojekts.

Über Nacht wechselten wir auf eine skalierbarere Infrastruktur – am nächsten Tag war die Edition wieder online. Solch eine Dynamik habe ich in dieser Form selten erlebt.

Aufgrund der Bedeutung des Codex und der Geschichte gab es durchaus Rückführungsansprüche und politische Empfindlichkeiten. Die Projekttreffen erforderten daher ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl und diplomatischem Geschick.

Auch Unternehmen wie Microsoft und breite Teile der Öffentlichkeit zeigten großes Interesse am Projekt und signalisierten mehrfach Kooperationsbereitschaft. Als im Juli 2008 die erste Version der digitalen Edition online ging, kam es zu einer unvorhergesehenen Überlastung: Innerhalb der ersten Stunde führten mehrere Millionen Zugriffe dazu, dass die Website zusammenbrach. Über Nacht wechselten wir auf eine skalierbarere Infrastruktur – am nächsten Tag war die Edition wieder online. Solch eine Dynamik habe ich in dieser Form selten erlebt.

Antwort Frage 3: Digitalisierung hat einerseits enorme Fortschritte gemacht – andererseits erstaunt es, wie aufwändig es bis heute immer noch ist, die digitale Kopie eines Werkes nutzbar und zugänglich zu machen.

Bibliotheken müssen sich wieder stärker auf ihre zentrale Rolle als Vermittler von Wissen besinnen – auch, oder gerade weil Wissen längst nicht mehr ausschließlich in Büchern gespeichert wird. Es ist daher unerlässlich, die klassischen Geschäftsprozesse für Literaturbeschaffung so anzupassen, dass digitale Versionen systematisch in offenen, wiederverwendbaren Formaten gesichert werden. Gleichzeitig braucht es politischen Druck, damit rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die vielfältige Nutzung digitaler Inhalte erlauben.

Darüber hinaus müssen Bibliotheken digitale Kapazitäten und Kompetenzen systematisch aufbauen – insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung. Schon heute sind KI-Agenten Teil wissenschaftlicher Arbeitsprozesse, und die freie Bereitstellung, vielfältige Nutzung sowie langfristige Bewahrung des digitalen Wissens durch Bibliotheken wird zu einem entscheidenden Eckpfeiler einer offenen Wissenschaftskultur.

2. Elisabeth Fritsch-Hartung

Elisabeth Fritsch-Hartung war von 2006 bis 2010 Fotografin an der UB Leipzig.

Antwort Frage 1: Als ich meine Stelle 2006 in Leipzig antrat, hatte ich vor allem Einzelaufnahmen von besonders schönen, farbig illuminierten Büchern zu erstellen. Es handelte sich dabei vorwiegend um Nutzeraufträge.

Antwort Frage 2: Besonders in Erinnerung ist mir die Aufnahme der Leipziger Seiten des Codex Sinaiticus, die ich für ein ambitioniertes, internationales Projekt digitalisieren durfte. Dafür wurden auch in London und St. Petersburg unter ähnlichen Bedingungen von den Kollegen vor Ort Digitalisate der dort liegenden Seiten erstellt. Die Digitalisate wurden virtuell zusammengeführt und sind im Internet für jedermann zu sehen und wissenschaftlich zu nutzen.

Antwort Frage 3: Die Digitalisierung heute ermöglicht so viel Einsicht in Informationen, dass kaum Fragen offen bleiben. Das ist sehr komfortabel, birgt aber wie alle anderen segensreichen Entwicklungen Gefahren.

Antwort Bonusfrage: Vielleicht haben wir in 20 Jahren die technischen Möglichkeiten Fehlinformationen zu eliminieren, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen; vielleicht ist der exponentielle Zuwachs an Digitalisaten irgendwann aber auch nicht mehr händelbar und es kommt zum Kollaps, …, wer weiß das schon.

3. Prof. Dr. Thomas Fuchs

Prof. Dr. Thomas Fuchs ist seit 2007 Leiter des Bereichs Sondersammlungen an der UB Leipzig; in dieser Funktion war er bis 2015 auch für die Digitalisierung im Haus verantwortlich.

Antwort Frage 1: Das erste Mal bin ich mit der Digitalisierung an der UB schon im Sommer 2007 in Berührung gekommen. Herr Schneider hatte mir den ersten Antrag zu den islamischen Handschriften schon vor meinem Dienstantritt in Leipzig am 1.8.2007 zugeschickt und um meine Meinung zum Antrag gebeten. Ich hatte mit Digitalisierungsprojekten schon etwas Erfahrung, weil ich in Erfurt/Gotha mit dem Aufbau der Digitalisierung beauftragt war. Ich weiß noch, dass ich die geringen Scanzahlen im Antrag bemängelt habe. Herr Schneider hat den Antrag dann auch entsprechend geändert.

Antwort Frage 2: Um 2010 herum war ich bei MIK in Berlin zu einem Workshop, auf dem verschiedene Firmen ihre Dienstleistungen vorgestellt haben. Dabei wurde auch über das VD18 gesprochen und ein Firmenvertreter machte den Vorschlag, man solle die Drucke doch einfach aufschneiden, dann könne man sie mit einem Einzugscanner digitalisieren, was die Digitalisierung enorm verbilligt hätte. Ich meinte nur, wenn ich das bei uns vorschlagen würde, könnte ich mir gleich einen neuen Job suchen.

Antwort Frage 3: Die Digitalisierung ist heute aus dem Betrieb einer großen wissenschaftlichen Bibliothek nicht mehr wegzudenken. Sie ist so selbstverständlich geworden wie die Katalogisierung oder Benutzung. Eigentlich sollte man Erschließungsfragen immer auch als Digitalisierungsfragen behandeln.

Antwort Bonusfrage: Ich glaube, dass die eigentliche Retrodigitalisierung bleiben wird, dass sie aber zukünftig immer mit OCR-Fragen behandelt wird. Wie wichtig die KI für Fragen der Textkonstitution und Metadatenerstellung, für den Text- und Bildvergleich werden wird, ist weniger eine Frage des Wollens, als vielmehr eine Frage, wohin sich die Industrie orientieren wird.

Wie wichtig die KI für Fragen der Textkonstitution und Metadatenerstellung, für den Text- und Bildvergleich werden wird, ist weniger eine Frage des Wollens, als vielmehr eine Frage, wohin sich die Industrie orientieren wird.

4. Jens Kupferschmidt

Jens Kupferschmidt ist seit 1982 am Leipziger Universitätsrechenzentrum.

Antwort Frage 1: Hier bin ich mir garnicht so sicher, ich glaube die ersten Papyri wurden 2002 / 2003 noch in Jena digitalisiert, ich denke ab 2004 wurden diese nicht mehr nach Jena transportiert, sondern in der UBL gescannt. Auf jeden Fall wurden die Orientalia, welche im DFG-Prototyp-Projekt Islamische Handschriften an der UBL digitalisiert wurden, in der UBL bearbeitet. Das galt dann auch für die folgenden Orientalia-Projekte wie auch für das Projekt NS-Raubgut. Genaue Zahlen weiß ich aber dazu nicht mehr.

Antwort Frage 2: Da kann ich nichts beitragen.

Antwort Frage 3: Leider sind bis heute die Orientalia noch nicht im Digitalisierungsprozess nach meiner Kenntnis drin. Das ist schade, da wir uns damit die Dopplung in Qalamos (dem heutigen Verbundprojekt für Orientalia, welches aus dem Prototypen über mehrere Iterationen entstanden ist) nicht sparen und IIIF nutzen können. Grundsätzlich ist die zentrale Digitalisierung der UBL einen gute Sache, die eine zentrale Datenhaltung ermöglicht. Problematisch und kostenaufwändig wird die Vorhaltung der immer größer werdende Datenmenge beim Zwang einer starken Kosteneinsparung. Man muss sich mal vor Augen führen, wie viel Arbeit in jedem Digitalisat und der zugehörigen Katalogisierung steckt und was es somit kostet. Dies alles mit CC0 frei zu geben finde ich persönlich nicht so gut, auch mit Blick auf die Vorhaltungskosten der UBL. Grundsätzlich ist es schon gut, Bücher und Dokumente frei zugängig zu haben, nur sollten aus meiner Sicht kommerzielle Nutzer hier auch an den Kosten beteiligt werden.

Grundsätzlich ist es schon gut, Bücher und Dokumente frei zugängig zu haben, nur sollten aus meiner Sicht kommerzielle Nutzer hier auch an den Kosten beteiligt werden.

5. Dr. Christoph Mackert

Dr. Christoph Mackert ist seit 2000 Leiter des Leipziger Handschriftenzentrums.

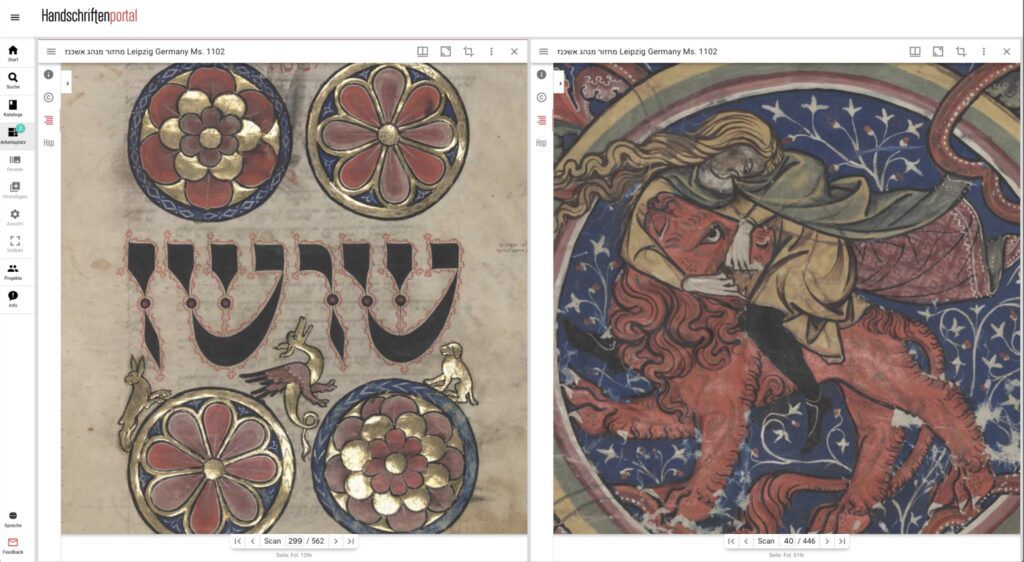

Antwort Frage 1: Das war 2003, als der ‚Leipziger Machsor‘ (Vollers 1102 I/II) für ein virtuelles Faksimile auf CD-ROM für die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin digitalisiert wurde. Das war ein besonders prominentes Projekt, weil das DHM bundesweit einige wenige, besonders herausragende Handschriften für seine „virtuelle“ Bibliothek hatte. Die UB Leipzig erhielt dadurch früh überregionale Sichtbarkeit im Bereich der Einzelstückdigitalisierung. Die Digitalisierung selbst erfolgte dann durch Geräte und Personal, die das DHM stellte und die in die Albertina gebracht wurden. Die UB Leipzig hatte zu dieser Zeit noch keine eigene Digitalisierungsausstattung.

Antwort Frage 2: Damals war „Turning the pages“ der ultimativ letzte Schrei: Beim Blättern wurde eine virtuelle Blättersimulation erzeugt, sogar unterlegt mit einem Raschelgeräusch. Man merkt daran, wie sehr digitale Präsentationen damals noch analog gedacht wurden.

Damals war „Turning the pages“ der ultimativ letzte Schrei.

Antwort Frage 3: Im Bereich der Alt- und Sonderbestände ist die Digitalisierung unverzichtbarer Teil der Informationsbereitstellung. Die Forschung erwartet, nicht nur beschreibende Daten bereitgestellt zu bekommen, sondern die Objekte selbst auch digital einsehen zu können. Die UB Leipzig ist auf diesem Weg schon beeindruckend weit, zumindest in wichtigen Teilen ihrer unikalen Bestände. Bei den mittelalterlichen Handschriften – immerhin einer der größten Bestände bundesweit – sind wir jetzt bei einer Digitalisierungsquote von annähernd 90 Prozent angelangt, damit stehen wir im Vergleich mit den anderen großen Altbestandsbibliotheken ziemlich gut da, eigentlich sogar ziemlich weit vorn.

Die Anforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, differenzieren sich immer weiter aus. Inzwischen stehen wir vor der Aufgabe, parallel folgende Datenarten bereitzustellen, wenn wir die aktuelle Forschung adäquat bedienen wollen: erschließend-beschreibende Daten, bibliographische Metadaten, technische Medadaten, gute und durchsuchbare Strukturdaten zur optimalen Navigation im Digitalisat, Verknüpfung des Bild-Images mit maschinengelesenen Volltexten.

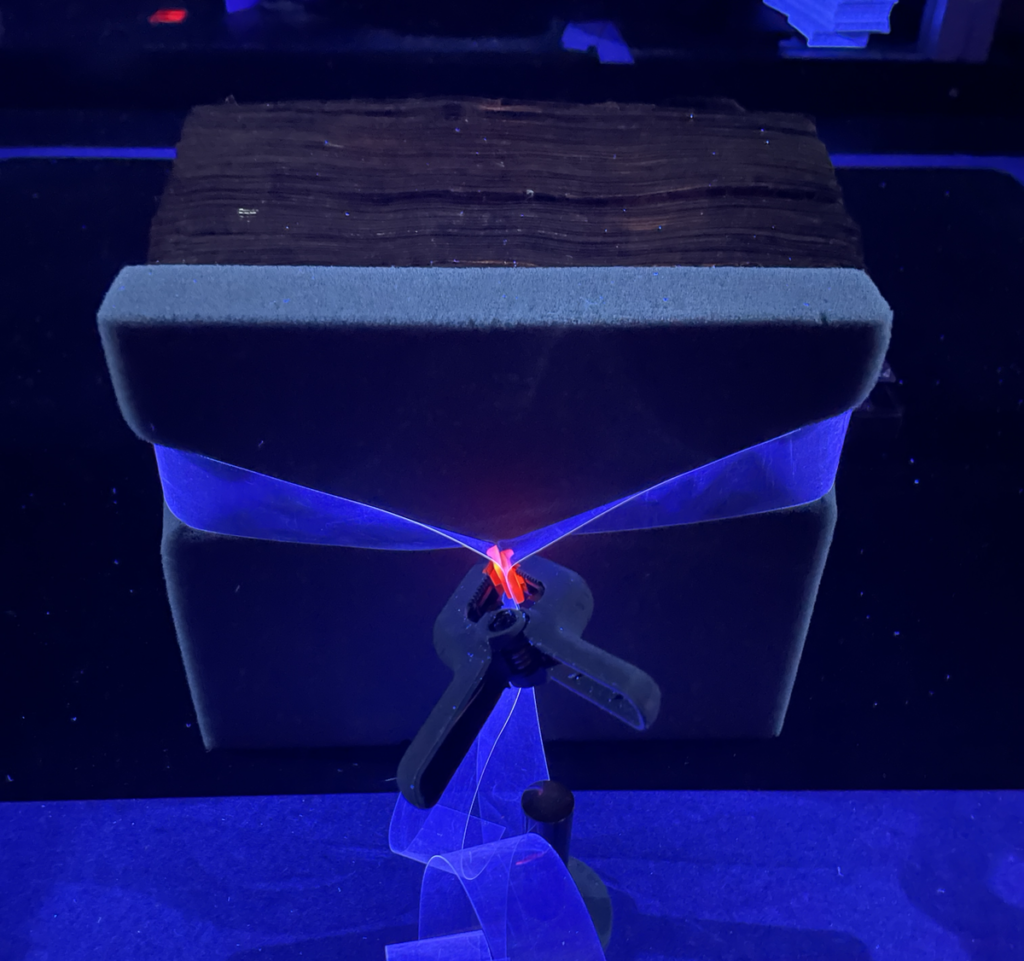

Antwort Bonusfrage: KI wird innerhalb der nächsten zehn, vielleicht sogar nur fünf Jahre, als selbstverständlicher Anteil an der Digitalisierung nicht mehr wegzudenken sein. Auch Spezialverfahren wie MSI (Multispectral Imaging) und materialwissenschaftliche Untersuchungsmethoden werden zum Normalgeschäft gehören, die eine Art Computertomographie von Buchobjekten ermöglichen. Eine der zentralen Herausforderungen wird dabei aber sein, die immer größeren Datenmengen dauerhaft zu betreiben.

Eine der zentralen Herausforderungen wird es sein, die immer größeren Datenmengen dauerhaft zu betreiben.

6. Dr. Sophia Manns-Süßbrich

Dr. Sophia Manns-Süßbrich ist Fachreferentin für Anglistik, Amerikanistik und Slavistik an der UB Leipzig.

Antwort Frage 1: Ich war am Projekt der Digitalisierung des Codex Sinaiticus beteiligt und habe an der physischen Beschreibung unserer Seiten mitgewirkt.

Antwort Frage 2: An die Zeit als Studentin 1991 und mein damaliges Zitat erinnere ich mich gern. Und auch daran, dass ich in diesem Fall wirklich sehr froh bin, nicht recht gehabt zu haben: „Mein Studium werde ich ohne Computer schaffen, das ist mir alles zu kompliziert, die Hausarbeiten schreibe ich alle mit der Hand.“ Zum Glück ging mir die Arbeit mit dem PC dann doch ganz gut von der Hand, das ging sogar soweit, dass ich inzwischen sehr gern mit meinem Laptop und am PC arbeite.

„Mein Studium werde ich ohne Computer schaffen, das ist mir alles zu kompliziert, die Hausarbeiten schreibe ich alle mit der Hand.“

Antwort Frage 3: Viel ist passiert, viel muss noch passieren. Wichtig ist, dass das Drumherum nicht vernachlässigt wird: die Strukturierung der Arbeitsprozesse, die Aufgabenverteilung, Klärung der Zuständigkeiten, Dokumentation usw.

Antwort Bonusfrage: Technische Entwicklungen sind nur dann richtig gut, wenn sie mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand angewendet werden. Die Anwendungen sollten gut durchdacht werden. Reine Digitalisierung ist noch längst nicht alles: Das Denken nimmt sie uns nicht ab.

7. Olaf Mokansky

Olaf Mokansky ist seit April 2017 Leiter der AG Digitalisierung an der UB Leipzig.

Antwort Frage 1: Seit April 2017 bin ich Leiter der AG Digitalisierung in der UB Leipzig. Die erste Herausforderung, die sich mir stellte, war der von der Bibliotheksleitung gewünschte Umzug vom Erdgeschoss in die 4. Etage der Bibliotheca Albertina. Wer unsere Kamerasysteme kennt, weiß, dass dies keine kleine Aufgabe war.

Aber wir haben sie gemeinsam gemeistert, denn ohne das Team der Digitalisierungswerkstatt wäre dies (und vieles anderes) nicht möglich gewesen.

Wir haben den Umstand, dass die Geräte neu konfiguriert werden mussten auch genutzt, um alles auf den Prüfstand zu stellen und neue Lösungen und Abläufe zu implementieren. So wurde z. B. ein geräteübergreifendes Farbmanagement eingerichtet, das es uns ermöglicht, langzeitarchivierbare Daten mit geräteunabhängigen Farbprofilen zu erzeugen und die Bilddaten der verschiedenen Systeme ohne Farbunterschiede zu kombinieren.

Antwort Frage 2: Eine besondere Begegnung hat unmittelbar mit diesem Umzug zu tun: für die Umsetzung der beiden Kameratische haben wir deren Konstrukteur Manfred Mayer aus Graz angefragt. Er hat uns beraten und vor Ort geholfen. Wenn wir in den letzten Jahren irgendein technisches Problem mit diesen Tischen hatten, hat er stets unbürokratisch und schnell Anleitungen zur Reparatur gesendet. Mittlerweile kann ich sagen, dass daraus eine richtige Freundschaft entstanden ist, auch wenn Herr Mayer inzwischen pensioniert ist.

Antwort Frage 3: Wir haben es geschafft, dank der Mithilfe vieler Kolleg*innen einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Workflow für die Digitalisierung verschiedenster Vorlagen zu erstellen und sind in der Lage, durch Anwendung der Multispektralfotografie auch Fragen zu beantworten, auf die die herkömmliche Fotografie keine Antworten bietet.

Wir sind in der Lage, durch Anwendung der Multispektralfotografie auch Fragen zu beantworten, auf die die herkömmliche Fotografie keine Antworten bietet.

Technische Entwicklungen werden aufmerksam verfolgt und wenn sinnvoll anwendbar, integriert.

Antwort Bonusfrage: Neben der Entwicklung von 3-D-Scans und verbesserten Präsentationstools sehe ich zum Bespiel eine Chance in der Weiterentwicklung von haptischer Hardware. Wenn heute das Smartphone vibriert oder haptische Rückmeldungen über das Display erfolgen, dann ist das ein Anfang. Wenn man da weiterspinnt, könnte diese Haptik auf einzelne Pixel bezogen werden. In Verbindung mit einem potenziell möglichen Bildkanal mit Tiefeninformationen, wie er heute schon mittels LIDAR möglich ist, könnte man dann vielleicht die Rauheit einer (Papier-)Oberfläche simulieren und so ein immersiveres Erlebnis beim Studium der Digitalisate erreichen. Die Originale könnten noch öfter geschützt im Magazin bleiben.

8. Dr. Alfred Scharsky

Seit den 1990er bis 2013 war Dr. Alfred Scharsky Leiter des Bereichs ‚Elektronische Dienstleistungen‘ der UB Leipzig.

Antwort Frage 1: Nach Projekten in der Digitalisierung von Röntgenaufnahmen und Krankenakten war das erste Projekt an der Universitätsbibliothek die Digitalisierung von Papyri (gemeinsames Papyrusprojekt Leipzig-Halle-Jena).

Meine konkrete Aufgabe war die Bereitstellung von Digitalisierungstechnik, die Abstimmungen mit Jena und Halle und die Koordinierung der Softwareentwicklung mit dem Universitätsrechenzentrum.

Antwort Frage 2: Zitat vom 12. November 2003: „…zur Schonung unserer Bestände insbesondere bezüglich der Lichtbelastung beim Digitalisieren habe ich einen Chemiker für diese Problematik interessieren können. Es handelt sich um (…). Er hat früher schon im Rahmen eines Projektes für das Bundeskriminalamt Erfahrungen mit Papieranalysen. Für die Bestimmung der Wellenlängen, um gegebenenfalls Filter beim Scann-Vorgang einsetzen zu können, sollte ihm ein kleines Stück (1 cm²) Papyrus (mit Schrift) zur Verfügung gestellt werden. ..“

Antwort Frage 3: Die Digitalisierung ist in zweierlei Hinsicht fortgeschritten, einmal im Sinne einer Massendigitalisierung und zum anderen mit einer immer besseren Digitalisierungstechnik mit bedeutenden Möglichkeiten für diejenigen, die diese Technik beherrschen.

Noch immer scheint mir die Frage einer Digitalisierungswürdigkeit nicht ausreichend diskutiert, geschweige denn gelöst. Nur ein Beispiel aus der Zahnmedizin: Der Professor für Prothetik wollte in den 90er Jahren mehr als 10.000 seiner Diapositive digitalisieren lassen. Er war nicht bereit eine Auswahl zu treffen.

Antwort Bonusfrage: Eine Digitalisierung wird eventuell nur noch in Ausnahmefällen notwendig sein, da vieles schon digital vorliegt. Die Suche nach Bildern, Dokumenten und Sachverhalten wird stark vereinfacht sein. Interessant wird die Frage sein, ob wirklich jeder alle Digitalisate ansehen darf oder ob es Zugangsbeschränkungen geben wird. Die Anzahl von gefälschten Digitalisaten wird zunehmen.

Interessant wird die Frage sein, ob wirklich jeder alle Digitalisate ansehen darf oder ob es Zugangsbeschränkungen geben wird. Die Anzahl von gefälschten Digitalisaten wird zunehmen.

9. Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider

Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider war von 2006 bis 2022 Direktor der UB Leipzig.

Antwort Frage 1: Als ich 2006 an die UBL kam, war gerade das Projekt zur Katalogisierung und Digitalisierung der orientalischen Handschriften gestartet, und ich erlebte mit, welche große Schwierigkeiten es machte, die Blätter der Handschriften „rückwärts“ zu zählen, weil man ja auch die Originale von „hinten nach vorne“, also umgekehrt zur europäischen Leserichtung durchblättert. Hier war ich bei denen, die die Digitalisierer zu überzeugen hatten, dass die Umkehr der Leserichtung und eine entsprechende Zählung der Blätter für die spätere wissenschaftliche Nutzung der Datenbank von Bedeutung sei. Wir haben es hingekriegt …

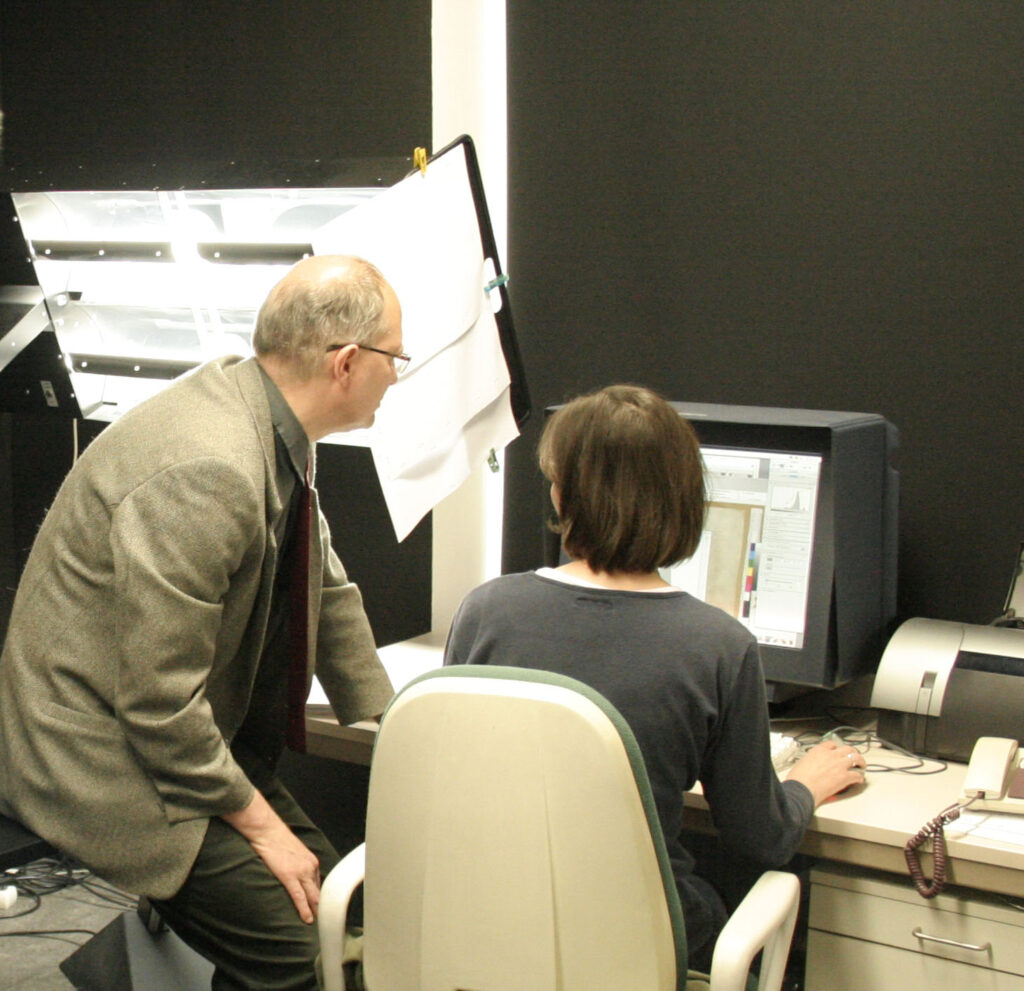

Antwort Frage 2: Sehr erstaunt war ich, als immer mal wieder im Prozess der Retrodigitalisierung die Qualität der Aufnahmen schwankte. Ich begriff lange nicht, dass man nicht nur „aufs Knöpfchen“ drücken muss, sondern beim Digitalisierungsprozess ein hochwertiges technisches Bild entsteht, für das viele Parameter einzustellen waren. Hier war ich als Geisteswissenschaftler lange der Dumme und habe erst sehr spät kapiert, dass die hohe technische Qualität der digitalen Bilder auch einen kulturellen Wert darstellt, und dass man in entsprechende Fachmenschen und Apparate gleichermaßen investieren muss.

Ich begriff lange nicht, dass man nicht nur „aufs Knöpfchen“ drücken muss …

Antwort Frage 3: Ich nehme als historisch arbeitender Kulturwissenschaftler dankbar retrodigitalisierte Texte – etwa von Zeitschriften des 19. Jahrhunderts – entgegen, weil ich den Originalen nicht mehr hinterherreisen muss. Meine Bücher der letzten Jahre konnte ich ohne die weltweite Digitalisierung, die in Bibliotheken stattfindet, nicht schreiben, und das gilt auch für die kommenden.

Antwort Bonusfrage: Ich erhoffe mir für die Zukunft bessere Suchmaschinen, sowohl für Texte wie für Bilder. Viele Bibliotheken stellen Bild-Digitalisate mit herkömmlichen Metadaten ins Netz, das ist zu wenig. Es müssten auch Bildmotive suchbar sein, wie das einige kommerzielle Suchmaschinen schon tun, nicht durch Eingabe von Text, sondern durch Vorgabe eines Bildmotivs, zu dem ähnliche gefunden werden. Anmerken will ich dabei, dass ich mir nicht-kommerzielle Suchmaschinen wünsche und nicht alles von den gewinnorientierten Unternehmen erledigt sehen will. Es braucht dafür meines Erachtens europäische Zusammenarbeit im großen Stil.

Anmerken will ich dabei, dass ich mir nicht-kommerzielle Suchmaschinen wünsche und nicht alles von den gewinnorientierten Unternehmen erledigt sehen will. Es braucht dafür meines Erachtens europäische Zusammenarbeit im großen Stil.