Ein persönlicher Rückblick aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Handschriftenzentren von Jeffrey Hamburger

Prof. Dr. Jeffrey F. Hamburger (Harvard University) war Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Handschriftenzentren von dessen Einrichtung 2006 bis 2012. Er vertrat dort das Fachgebiet Kunstgeschichte/Buchmalerei. Eine große Ausstellungsserie zur ‚Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa‘ in den Jahren 2015/16 ging auf seine Initiative zurück; die begleitenden Ausstellungskataloge der Reihe ‚10 Stationen zur mitteleuropäischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts‘ gab er zusammen mit Christoph Mackert, dem Leiter des Leipziger Handschriftenzentrums, heraus. Sein Rückblick ist Teil der Blogserie zu 20 Jahre Leipziger Handschriftenzentrum.

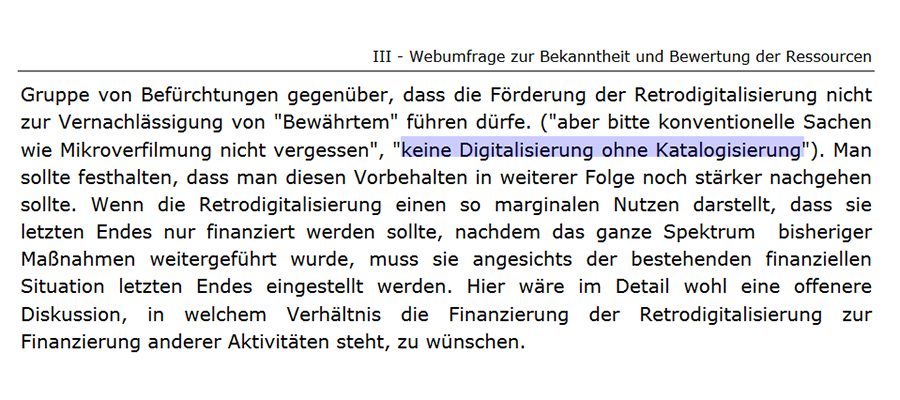

Lassen Sie mich mit einer Geschichte beginnen. Vor etwa dreißig Jahren, im Jahr 1989 und gerade mit der Hochschule fertig, machte ich mich daran, den Inhalt eines Gebetbuchs zu beschreiben, das ich in einer kleinen, wenn auch wichtigen französischen Provinzbibliothek gefunden hatte (Bibliothèque humaniste, Séléstat/Elsass). Obwohl sein Erscheinungsbild nicht sehr vielversprechend war, hatte es meine Aufmerksamkeit erregt, weil es, soweit ich es anhand der ausgestellten Anfangsseite beurteilen konnte, sowohl in Hinblick auf den Textinhalt als auch die Illustration eng mit jenem Gebetbuch verwandt zu sein schien, das traditionell Hildegard von Bingen zugeschrieben wird. Eingedenk der Bemerkung des berühmten belgischen Gelehrten Léon Delaissé, einem der Gründerväter der modernen Kodikologie (d. h. des Studiums der physischen Beschaffenheit der Manuskripte im Gegensatz zu ihrem textlichen Inhalt), dass man, um die Berggipfel zu verstehen, auch die Täler studieren müsse, machte ich mich daran, dieses scheinbar unbedeutende und bisher unveröffentlichte Manuskript näher zu untersuchen.

Photos: Jeffrey F. Hamburger

Ich stieß jedoch sofort auf ein Hindernis. Wie viele solcher libri precum (Gebetbücher) bestand das Manuskript nicht aus einem Text, sondern aus vielen. Wie sollte ich sie identifizieren? Vermutungen erlaubten ein gewisses Vorankommen, aber im Großen und Ganzen steckte ich fest oder sah mich zumindest vor monatelanger mühsamer Detektivarbeit.

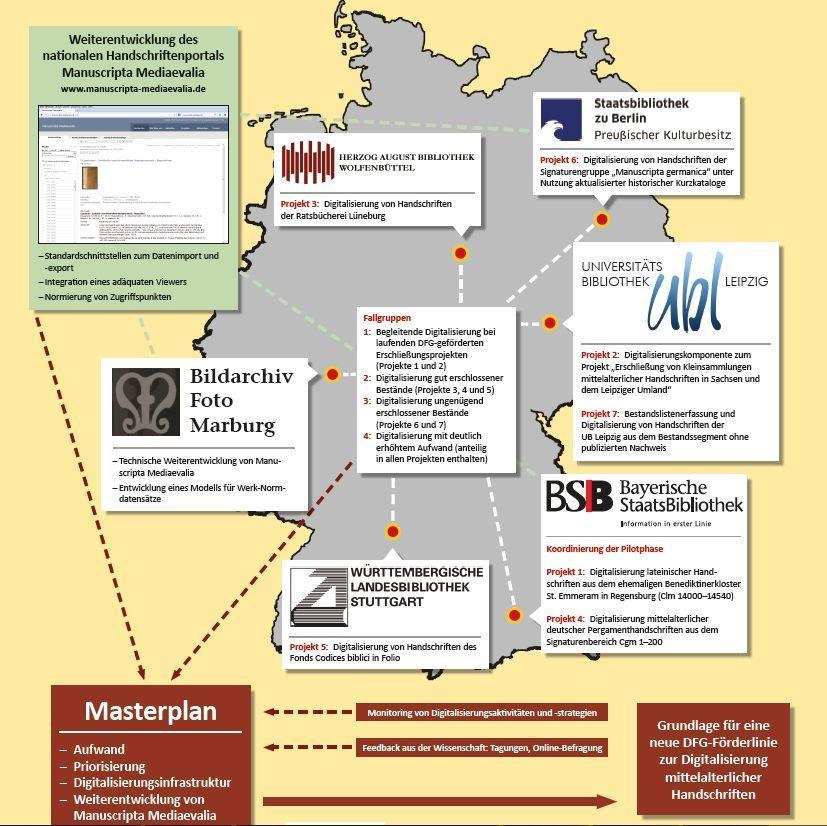

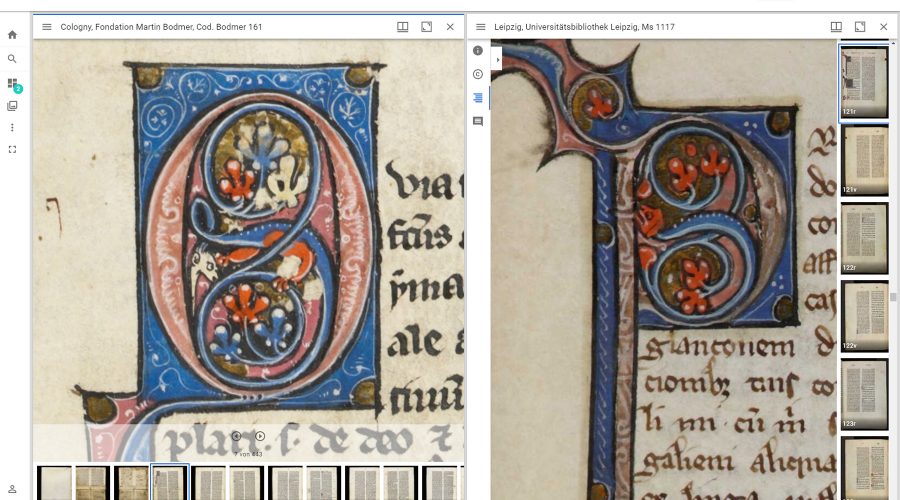

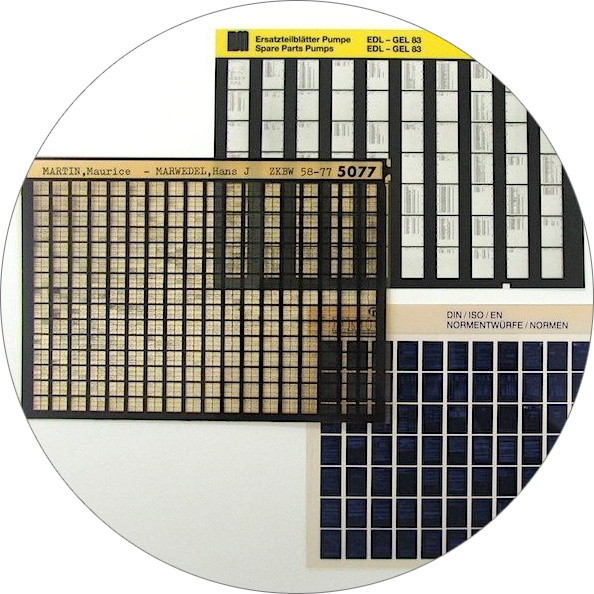

Dann eröffnete sich mir unversehens eine Lösung. Im Handschriftensaal der Universität Würzburg fand ich eine Reihe von Mikrofiches – das erste Produkt eines Unternehmens, das heute unter dem Namen Manuscripta Mediaevalia firmiert und zu dessen Datenbestand das Handschriftenzentrum in Leipzig maßgeblich beiträgt –, auf denen die Incipits (d. h. die Textanfänge) aller Handschriften in deutschen Bibliotheken, für die bislang Kataloge erschienen waren, in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt waren.

Mikrofiches

Mikrofiche-Lesegerät

Mein Problem oder zumindest ein großer Teil davon war gelöst. Auch wenn der größte Teil der Texte anonym blieb, konnte ich damit Netzwerke, chronologische Zusammenhänge und textliche Interdependenzen ermitteln, die in ihrer Gesamtheit so etwas wie eine aussagekräftige Analyse ermöglichten. Zur Enttäuschung aller Hildegard-Anhänger ergaben die daraus resultierenden Ergebnisse zweifelsfrei, dass das mit Hildegards Namen verbundene Manuskript (heute Clm 935 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München) zwar immer noch ein Manuskript von größter Bedeutung ist, aber nicht von der Heiligen abgefasst worden sein kann.

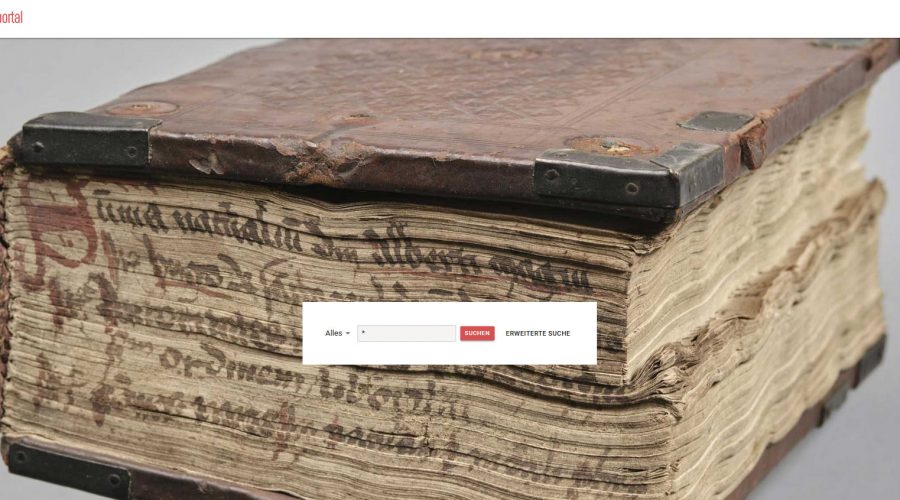

Im Zeitalter der Online-Suchmaschinen erscheint der Gedanke, mühsam Mikrofiches durchzuackern, um eine mittelalterliche Handschrift zu analysieren, fast so altmodisch wie das Schreiben von Büchern mit der Hand.

Dies allein zeigt jedoch schon, welch gewaltiger Fortschritt im Zeitraum einer einzigen Generation erzielt wurde. Und bei diesen Fortschritten hat sich das Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig zu einer der tragenden Säulen wegweisender Forschungen zur Handschriftenkultur des europäischen Mittelalters entwickelt.

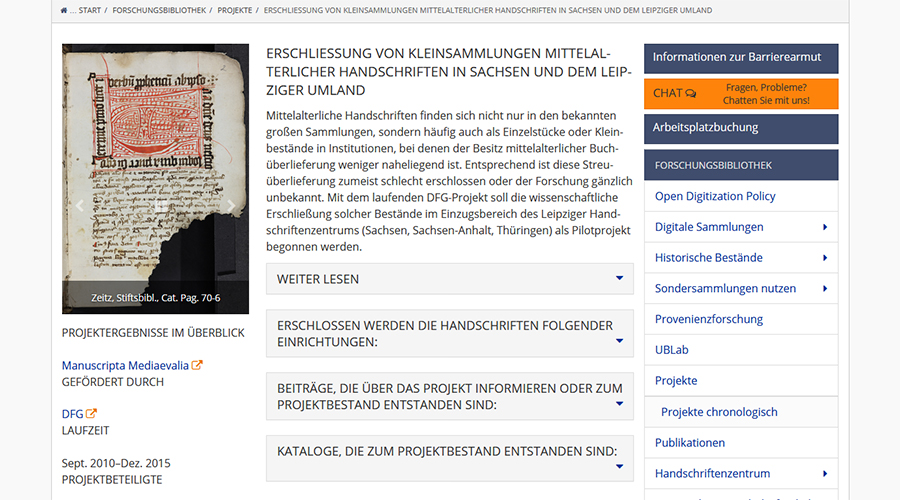

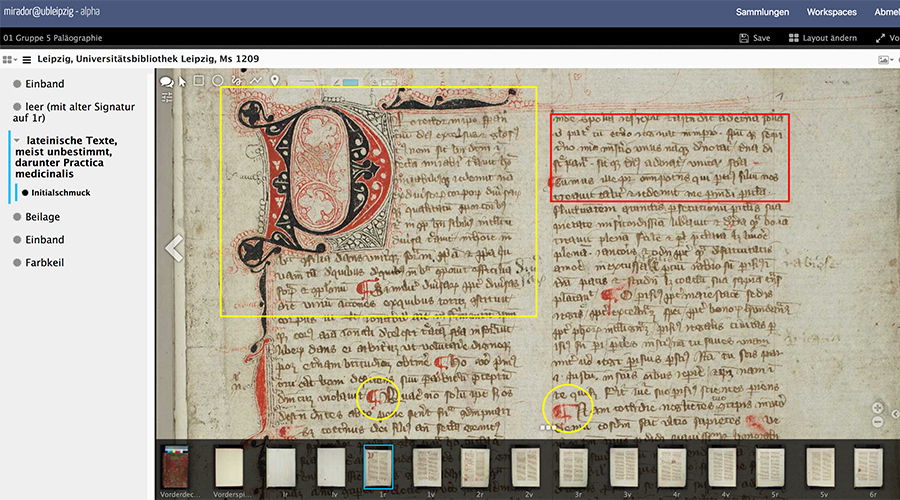

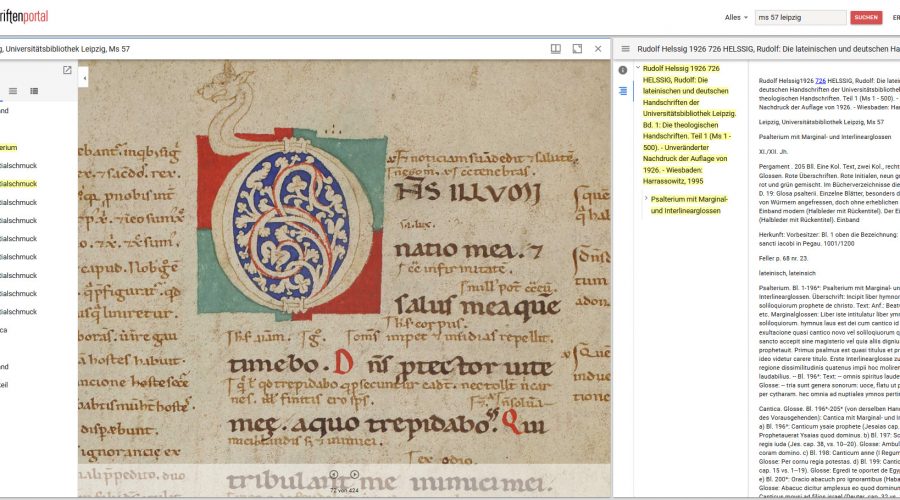

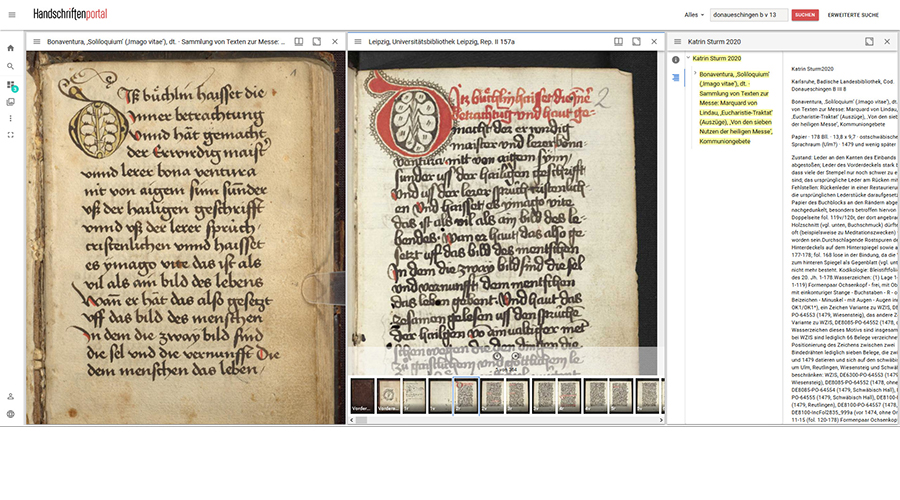

Es wäre ein Leichtes, diesen Blogbeitrag mit der Auflistung der zahlreichen Leistungen des Leipziger Zentrums zu bestreiten: darunter die Katalogisierung nicht nur der eigenen umfangreichen Bestände, sondern auch die anderer, regionaler Sammlungen (eine der Hauptaufgaben eines solchen Zentrums, das eine Konzentration der Ressourcen, menschlicher wie materieller, auf sowohl effiziente als auch wirtschaftliche Weise ermöglicht); eine Führungsrolle bei der Entwicklung neuartiger Ansätze, nicht nur zur systematischen Digitalisierung von Handschriften, sondern auch zu ihrer kollaborativen Katalogisierung und Annotation in innovativen Online-Umgebungen, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland Maßstäbe setzen; ein breit gefächertes Engagement mit der wissenschaftlichen Community, nicht nur in Leipzig und Sachsen, sondern auch international, insbesondere durch die Förderung von Seminaren und Sommerkursen, die einer neuen Generation von Studierenden und Wissenschaftler*innen grundlegende Schulungen ermöglichen; und nicht zuletzt eine fortlaufende Ausstellungsreihe, die nicht nur die Highlights und die bisher unerforschten Tiefen der umfangreichen Sammlung der Bibliothek aufarbeitet, sondern auch die Ergebnisse der Katalogisierungsprojekte präsentiert, darunter zahlreiche verführerische Entdeckungen. In all diesen und weiteren Aspekten haben sich die Aktivitäten des Zentrums als beispielhaft erwiesen: ein Modell für andere Institutionen.

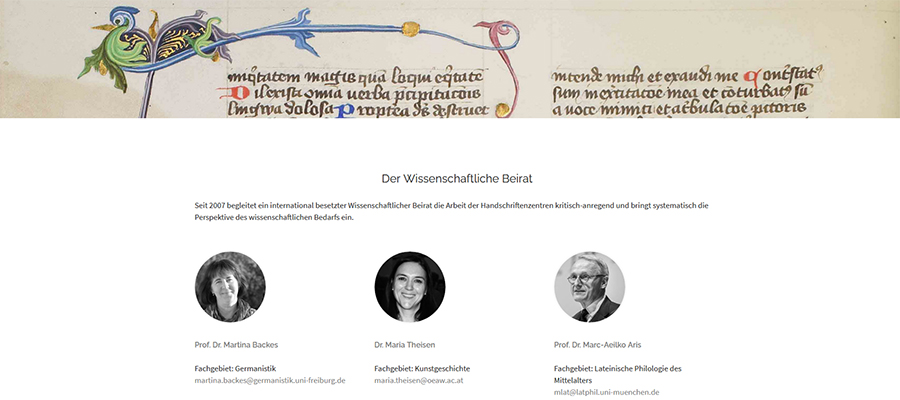

Ich ziehe es jedoch vor, einige stärker persönliche Betrachtungen über die Arbeit des Zentrums und der anderen über Deutschland verteilten Handschriftenzentren anzustellen. Da mir die Ehre zuteil wurde, zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten, von 2006 bis 2013, dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Handschriftenzentren anzugehören, habe ich nicht nur die Aktivitäten der Zentren aus erster Hand kennengelernt, sondern hatte auch die Gelegenheit, zusammen mit einer wechselnden Reihe von Kolleg*innen die Einsatzmission der Zentren in einer prägenden Phase mitzugestalten. In der Tat war diese Aufgabe Teil des Auftrags des Beirats. Er brachte eine kleine, aber dennoch repräsentative Gruppe von Wissenschaftler*innen aus Europa und Nordamerika zusammen, die jeweils ein anderes Fachgebiet repräsentierten, sei es die Katalogisierung, die Paläographie, die mittelalterliche Geschichte, die mittelalterliche Literatur oder – in meinem Fall – die Kunstgeschichte (illuminierte Handschriften).

Unsere Rolle war eine doppelte: auf die Projektpläne der Handschriftenzentren zu reagieren und sie kritisch zu kommentieren und im Gegenzug aus der eigenen Sicht Projekte und Strategien vorzuschlagen – all dies, um sicherzustellen, dass die Arbeit der Zentren den Bedürfnissen und Anforderungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft bestmöglich gerecht wird. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die sich daraus ergebenden Diskussionen – wenn auch nicht frei von Frustrationen und Kompromissen, die solche Zusammenkünfte unweigerlich mit sich bringen – zu den erfreulichsten und produktivsten zählten, die ich im Laufe meiner Karriere je erlebt habe.

Um mich auf einen Bereich zu beschränken, der mich besonders interessiert hat: die Digitalisierung von Manuskripten, von denen viele aufgrund ihres Alters und ihres Erhaltungszustands nicht ohne weiteres in die Hände von Leser*innen gegeben werden können, nicht einmal von jenen, die über die nötige Erfahrung im Umgang mit solch kostbaren Materialien verfügen. Mein Vorschlag, der damals ehrgeizig, vielleicht sogar zu ehrgeizig erschien, bestand darin, dass jedes der sechs Handschriftenzentren in Deutschland bis zu 100 Manuskripte digitalisiert, die aus welchen Gründen auch immer von herausragendem Interesse und Bedeutung oder aufgrund ihres physischen Zustands für Leser*innen nicht zugänglich sind.

„Keine Digitalisierung ohne Katalogisierung“

Es folgten lange Diskussionen, die im Nachhinein unnötig eingeengt erscheinen, zum damaligen Zeitpunkt aber erforderlich waren: Würde ein solches Unterfangen, für das die Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft notwendig wäre, von der zentralen Aufgabe der Zentren ablenken, nämlich ihre eigenen Bestände und die anderer, meist kleinerer öffentlicher Bibliotheken und Institutionen, die nicht selbst über die entsprechenden Möglichkeiten verfügten, systematisch zu katalogisieren? Inwieweit bestand die Gefahr, dass Digitalisate ohne die notwendigen begleitenden Katalogisierungsdaten verbreitet werden, welche die resultierende Bilderflut verständlich und recherchierbar machen würden? Das Mantra „Keine Digitalisierung ohne Katalogisierung“ wurde laut und oft wiederholt.

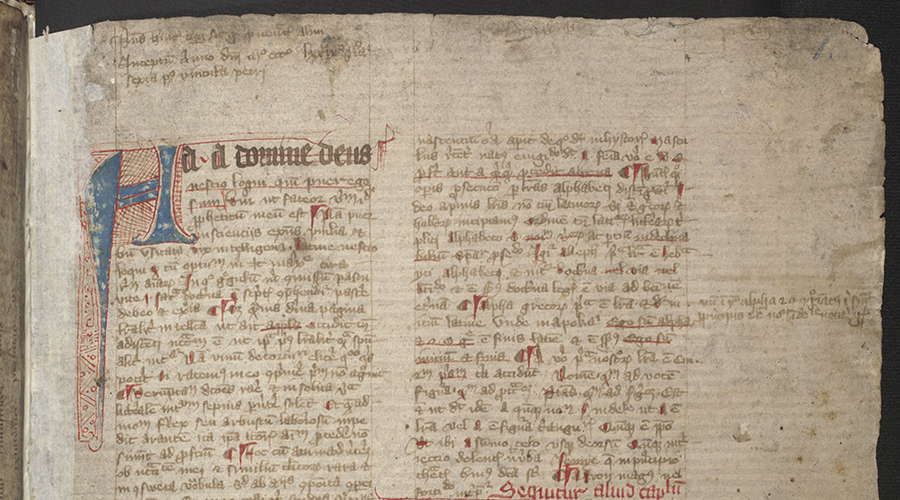

Welcher Art sollte diese Katalogisierung sein? Eine mittelalterliche Handschrift zu katalogisieren ist nicht wie die Katalogisierung eines modernen Buches. Moderne Bücher haben Titelseiten mit grundlegenden Katalogisierungsinformationen, einschließlich Datum und Ort der Veröffentlichung. Ihre Formate sind in der Regel standardisiert. Autor*innen liefern Paratexte, in denen die Entstehungsumstände und ihre eigene vermeintliche Intention, das Buch überhaupt zu schreiben, dargelegt werden. Bei der überwältigenden Mehrheit der mittelalterlichen Manuskripte fehlen solche Angaben. Wenn man Glück hat, gibt ein Schreiber oder eine Schreiberin den eigenen Namen an, vielleicht sogar das Datum, an dem er oder sie die Abschrift abgeschlossen hat. Titel und Autorangaben für ein und denselben Text unterscheiden sich von Abschrift zu Abschrift, und auch der Text selbst kann von Exemplar zu Exemplar in entscheidenden Punkten abweichen.

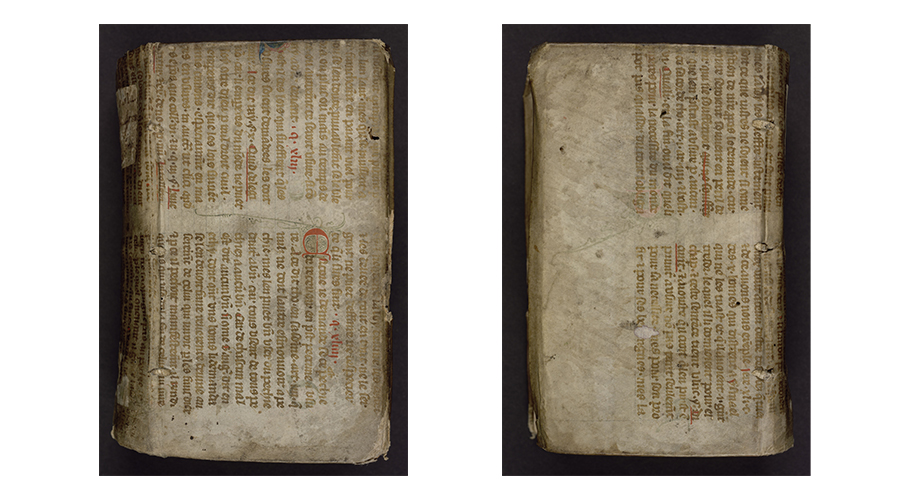

Jede einzelne handschriftliche Kopie eines bestimmten Werkes, egal wie populär es war, unterscheidet sich von allen anderen. Ein wesentlicher Teil der Faszination der Handschriftenkunde besteht darin, dass jedes Buch von Natur aus ein einzigartiges Zeugnis ist für die besonderen Umstände seiner Produktion wie auch seiner Rezeption zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten.

Darüber hinaus ist jede Handschrift sowohl ein komplexes materielles Objekt als auch ein Medium zur Übermittlung des Inhalts, ihre Katalogisierung erfordert daher eine Zusammenarbeit, die oft noch umfangreicher ist als diejenige, die sie ursprünglich hervorgebracht hat. Breit gefächerte Fachkenntnisse über mittelalterliche Texte – historische, religiöse oder liturgische Texte, Andachts- und weltliche Texte, zudem in verschiedenen Sprachen, nicht nur in Latein, sondern auch die verschiedenen Volkssprachen in den Stadien ihrer historischen Entwicklung und regionalen, dialektischen Vielfalt – sind erforderlich, um die Inhalte zu identifizieren und aufzulisten.

Die objekthafte Beschaffenheit des Buches – die Art des Materials, auf dem es geschrieben ist, sei es Pergament oder Papier, und, falls es sich um letzteres handelt, seine Wasserzeichen (ein wichtiger Schlüssel für sein Entstehungsdatum und seinen Entstehungsort), die Zusammensetzung seiner Lagen, d. h. die Art und Weise, wie das Schreibmaterial so gefaltet wurde, dass es Verbünde von Blättern bildet, die Einrichtung dieser Seiten, mit anderen Worten, wie der Text formatiert und layoutet wurde, und nicht zuletzt die Art und Weise, wie diese Seiten dekoriert wurden, sei es mit einfachen Initialen, um den Text zu strukturieren und ihn hierarchisch zu gliedern, oder mit aufwendigen Illuminationen, schließlich wie das Buch gebunden wurde.

All dies und mehr muss mit äußerster Präzision beschrieben und analysiert werden, denn jedes dieser Merkmale könnte sich als entscheidend dafür erweisen, die Geschichte, die das Buch und sein Inhalt erzählen können, zu enträtseln, ganz zu schweigen davon, es einzuordnen in die größeren Zusammenhänge des Lesens, Schreibens, Bildermachens und Darstellens, die einen großen Teil der Kulturgeschichte ausmachen. Eines der entscheidenden Argumente für Handschriftenzentren ist, dass sie in der Lage sind, die gesamte erforderliche Expertise für die Katalogisierung solch komplexer und facettenreicher Objekte bereitzustellen. Und eine der zentralen Befürchtungen im Fall einer Massendigitalisierung ist, dass, wenn die Fördersummen für die Handschriftenzentren gleichblieben, die Kosten und Anforderungen der Digitalisierung eine Verkürzung der umfangreichen Beschreibungen erzwingen würden, die zumindest im deutschsprachigen Raum traditionell bei der Katalogisierung von Handschriften die Norm waren.

Um es kurz zu machen: Diese Bedenken haben sich im Nachhinein als unbegründet erwiesen. Das soll nicht heißen, dass die vielen Stunden, um sie zu diskutieren, umsonst waren. Es ist zu einem guten Teil diesen Meinungsbildungsprozessen, an denen das Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig federführend beteiligt war, zu verdanken, dass Deutschland heute eines der umfassendsten Programme zur Digitalisierung und Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften weltweit vorweisen kann. Die DFG hat sich die möglichst vollständige Digitalisierung und Erschließung aller 60.000 mittelalterlichen Handschriften, die in den öffentlichen Bibliotheken und Institutionen Deutschlands bewahrt werden, zum Ziel gesetzt.

Verglichen damit, erscheint der ursprüngliche Vorschlag, nur jeweils 100 Handschriften in sechs führenden Bibliotheken zu digitalisieren, geradezu kurios. Und nicht nur die Katalogisierung geht weiter, sie befindet sich auch in einem Prozess der Modernisierung, so dass die erforderliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler*innen und Bibliothekar*innen online über Plattformen erfolgen kann, welche die Erfassung aller notwendigen Daten ebenso ermöglichen wie komplexe Formen der Text- und Bildannotation, was nicht nur den Handschriftenkatalogen zugute kommt, sondern auch uns, die wir versuchen, unsere Begeisterung für solche Materialien an die Studierenden im Unterricht weiterzuvermitteln. Auch hier spielte und spielt Leipzig eine führende Rolle.

Deutsche Übersetzung des Blogbeitrags von Jeffrey Hamburger durch Christoph Mackert. Hier folgt die englische Originalversion:

Let me begin with a story. Some thirty years ago, in 1989 and fresh out of graduate school, I set out to describe the contents of a prayer book that I had found in small, if important, provincial French library (Bibliothèque humaniste, Séléstat). Although not very promising in appearance, it caught my eye because to the best I could judge from the one opening on display, it appeared to be closely related in terms of both its texts and illustration to the prayer book traditionally attributed to Hildegard of Bingen. Bearing in mind the remark by the famous Belgian scholar, Léon Delaissé, one of the founding fathers of modern codicology (that is, the study of the physical make-up of manuscripts as opposed to their textual contents) that in order to understand the mountain peaks one must also study the valleys, I set out to undertake a closer study of this seemingly unimportant and heretofore unpublished manuscript.

I immediately hit a stumbling block, however. Like many such libri precum (prayer books), the manuscript consisted not of one text, but rather of many. How to identify them? Guesswork permitted some progress, but on the whole, I was stymied or at least faced with months and months of arduous detective work. Then I stumbled across a key. In the manuscript room of the University of Würzburg, I found a set of microfiches—the first product of the enterprise that now goes by the name of Manuscripta Mediaevalia (LINK), to which the Handschriftenzentrum in Leipzig is one of the major contributors—in which the incipits (that is, the opening words of texts) in all manuscripts in German libraries heretofore published in catalogues were compiled in alphabetical order. My problem or at least some large part of it was solved. Even if most of the texts remained anonymous, I could begin to establish networks, chronological connections, and textual interdependencies, all of which began to make some kind of meaningful analysis possible. To the frustration of devotees of Hildegard, the resulting findings demonstrated beyond any doubt that the manuscript associated with her name, now Clm 935 in the Bayerische Staatsbibliothek in Munich, while still a manuscript of the utmost importance, could not have been composed by the saint.

In the day and age of on-line search tools, the thought of laboriously plowing through a microfiche to analyze a medieval manuscript seems almost as quaint as writing books out by hand. This in itself, however, is a measure of how much progress has been made over the span of a single generation. And in these advances, the Handschriftenzentrum of the University Library in Leipzig has emerged as one of the pillars of cutting-edge research into the manuscript culture of the European Middle Ages. It would be easy to devote this blog post to a recitation of its many accomplishments: inter alia, the cataloguing, not only of the library’s own substantial holdings, but also those of other, regional collections (one of the principal responsibilities of such a center, which permits a concentration of resources, human as well as physical, in ways that are both efficient and economical); leadership in the development of novel approaches, not only to the systematic digitization of manuscripts, but also to their collaborative cataloguing and annotation in innovative, on-line environments in ways that set the standard both in Germany and abroad; wide-ranging engagement with the broader academic community, not only in Leipzig and Saxony, but also internationally, in particular through the sponsorship of seminars and summer courses, which provide essential training to a new generation of students and scholars; and, not least, an on-going series of exhibitions that, in addition to profiling highlights of the holdings as well as previously unexplored depths of the library’s capacious collection, publicize the results of cataloguing projects, among them numerous tantalizing discoveries. In all of these respects and more, the Center’s activities have proven exemplary: a model for other institutions to emulate.

I, however, would prefer to offer some rather more personal reflections on the work of the Center and of the other such centers spread across Germany. Having been honored to serve on the Wissenschaftlicher Beirat of the Deutschen Handschriftenzentren for two successive terms, from 2006–2013, I not only became familiar with their activities at first hand, I also had an opportunity, along with a changing roster of colleagues, to shape the Centers’ mission at a formative stage. Indeed, this role constituted part of the advisory council’s mission. It brought together a small, but nonetheless representative group of scholars drawn from across Europe and North America, each of whom brought to the table a different realm of expertise, whether in cataloguing, paleography, medieval history, medieval literature or, in my case, art history (illuminated manuscripts). Our role was twofold: to respond to and comment critically on project proposals put forth by the Centers and, in turn, to propose projects and perspectives of our own – all this in order to ensure that the work of the Centers would best serve the needs and requirements of the scholarly community. In sum, I can say that the ensuing discussions, if not entirely devoid of the frustrations and compromises that inevitably attend such gatherings, proved among the most gratifying and productive that I have ever experienced over the course of my career.

To focus on one area that was of particular interest to me: the digitization of manuscripts, many of which, by virtue of their age and condition cannot be placed cavalierly in the hands of readers, even those with all the requisite experience in handling such precious materials. My suggestion, which at the time seemed ambitious, perhaps over-ambitious at the time, was that each of Germany’s seven Handschriftenzentren digitize as many as 100 manuscripts deemed for whatever reason to be either of exceptional interest and importance or on grounds of their physical condition inaccessible to readers. Long discussions ensued, which, with the benefit of hindsight, seem unnecessarily narrow, but which at the time were indispensable. Would such an effort, for which the support of the Deutsche Forschungsgemeinschaft would have to be sought, detract from the central mission of the Centers, which was to catalogue their holdings and those of other, mostly smaller public libraries and institutions which lacked the resources to undertake such cataloguing themselves? To what extent was there a danger that digitizations would be disseminated without the necessary attendant cataloguing data that would make the resulting flood of images intelligible and searchable? The mantra, “Keine Digitalisierung ohne Katalogisierung” was repeated loud and often.

What should the nature of that cataloguing be? To catalogue a medieval manuscript is not like cataloguing a modern book. Modern books have title pages with basic cataloguing data provided, including date and place of publication. Formats tend to be standarized. Authors provide paratexts that offer an account of the circumstances of composition and their ostensible intent in writing the book in the first place. The overwhelming majority of medieval manuscripts lack any such data. If one is lucky, a scribe might indicate his or her name, possibly even the date on which s/he finished the task of transcription. Titles and ascriptions of authorship for the very same text vary from one copy to another, and the text itself may also diverge from one copy to the next in fundamental ways. Each and every copy of a given work, not matter how popular, differs from all the others; a major part of the fascination of manuscript studies is that by its very nature each book represents a unique witness to the conditions of its production and reception at a series of particular times and places. Moreover, each such manuscript is a complex physical object as well as a vehicle of transmission for its contents, the cataloguing of which requires a collaboration often even more extensive than that which produced it in the first place. Diverse expertise in medieval texts—historical, religious, liturgical, devotional, secular, and, no less, in multiple languages, not just Latin, but also all the various vernaculars in all the stages of their historical development and regional, dialectical variety—are required simply to identify and tabulate the contents. The book’s physical make-up—the nature of the materials on which it is written, whether parchment or paper, and, if the latter, its watermarks (a critical clue to its date and place of origin); the composition of its quires, namely, how the materials were folded so as to form sets of pages; the ruling of those pages, in other words, how the text was formatted; and not least, how those pages were decorated, whether with simple initials to structure the text and impose hierarchy upon it or with lavish illuminations; how the book was bound—all of this and more must be described and analyzed with the utmost precision, as any one such feature might prove decisive in unraveling the story that the book and its contents can tell, let alone in placing it within the larger networks of reading, writing, image-making, and performance that constitute a large part of the history of culture. One of the principal justifications for the Handschriftenzentren is that they are in a position to marshal all the requisite expertise attendant on the process of cataloguing such complex and multifaceted objects. And one of the chief concerns when it came to mass digitization is that, were the Centers to be faced with a zero-sum game when it came to their funding, its costs and demands would compel a contraction of the lengthy descriptions that had traditionally been the norm, at least in German-speaking countries, when it came to the cataloguing of manuscripts.

To cut a long story short, these concerns have in retrospect turned out to be unfounded. That is not to say that the many hours devoted to their discussion were gratuitous. It is in large part because of those deliberations, in which the Handschriftenzentrum der Universität Leipzig played a leading role, that today Germany can boast one of the world’s most comprehensive programs for both the digitization and attendant cataloguing of medieval manuscripts. The DFG has set as its goal the comprehensive digitization and cataloguing of all 55,000 medieval manuscripts held in Germany’s public libraries and institutions. By this measure, the original proposal, to digitize but 100 manuscripts in seven leading libraries seems by comparison quaint. And not only does cataloguing continue, it is in the process of being modernized so that the collaborations among scholars and librarians that it requires can be carried out on-line employing platforms that permit the collation of all the necessary data as well as complex forms of file and image annotation, all of which stands to benefit not only manuscript catalogues, but also those of us who seek to transmit our enthusiasm for such materials to students in the classroom. Here too Leipzig has and continues to play a leading role.