Die Fäden der Papyruserwerbungen zurückverfolgen

Das Thema der kolonialen Kontexte ist in Bibliotheken angekommen.1

So beginnt der Bericht eines zweitägigen Workshops, der im November 2023 an der Staatsbibliothek zu Berlin veranstaltet wurde. Einer der zahlreichen Vorträge thematisierte einen problematischen Erwerbungskontext in der Papyrussammlung der SUB Hamburg. Für die Papyrussammlung der Universitätsbibliothek Leipzig können wir die Provenienz eines Teils der Papyri zurückverfolgen, während wir zum Herkommen des größeren Teils der Papyri nichts wissen. Unabhängig davon stellte ich mir als Kustodin unserer Sammlung die Frage: Haben wir hier in Leipzig bisher die Provenienz der Papyrussammlung schon kritisch beleuchtet? Das bildete den Auslöser dafür, im Jahr 2025 den EinBlick #6 „Unsere Papyri – wirklich unsere?“ zu gestalten und die vier Abende in der Vortragsreihe der Papyrussammung an Themen zu Provenienz und kolonialen Kontexten auszurichten.

Die Universitätsbibliothek Leipzig bewahrt als Teil der Sondersammlungen eine Papyrussammlung, die mit ca. 4.000 Papyri und mehr als 1.500 Ostraka (beschriebenen Tonscherben) zu den größeren Papyrussammlungen in Deutschland zählt. Das Gros der Sammlung wurde zwischen 1902 und 1913 über das Deutsche Papyruskartell erworben. Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren Papyri nach Leipzig gelangt.

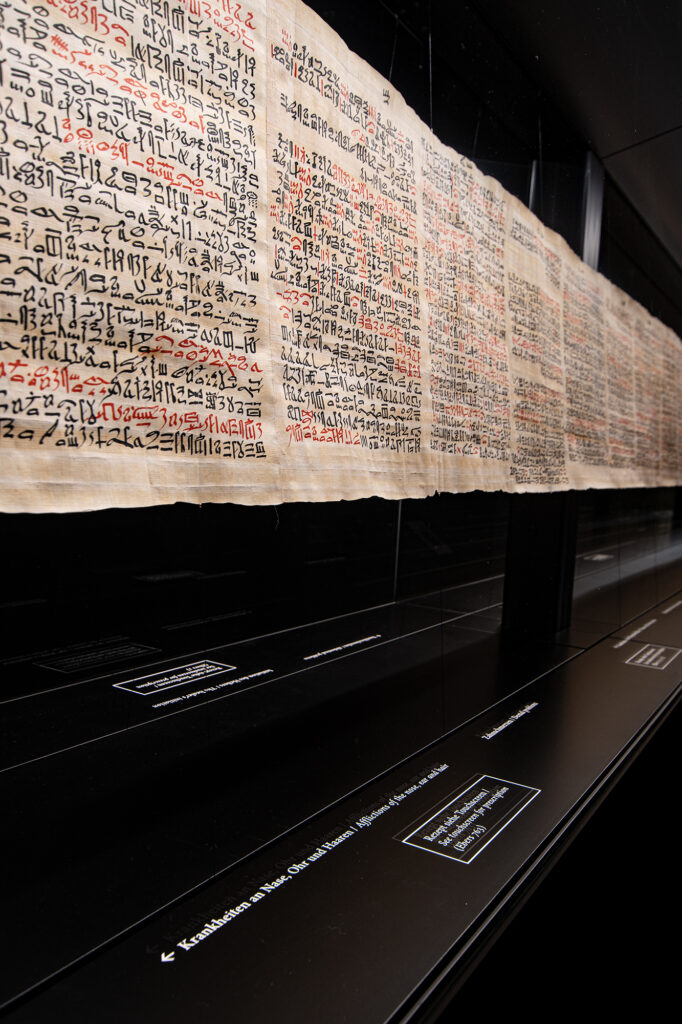

Im Jahr 1873 hatte der Ägyptologe Georg Ebers in Luxor den über 18 Meter langen, auf Hieratisch geschriebenen medizinischen Papyrus gekauft, der als Papyrus Ebers bis heute Weltruhm besitzt. Dieser 3.600 Jahre alte Papyrus ist ein Schriftstück der Superlative. Seit 2021 vermittelt im Foyer der Bibliotheca Albertina der Schauraum Papyrus Ebers durch eine Replik einen Eindruck dieses wohl bedeutendsten Sammlungsstücks der Universitätsbibliothek Leipzig. In einem der Begleittexte im Schauraum heißt es: „Auf der zweiten Reise [nach Ägypten] kaufte er [sc. Georg Ebers] in Luxor die medizinische Papyrusrolle, die heute nach ihm benannt ist.“ Lief wirklich alles so glatt?

Wenn wir uns Fragen zur Entstehungsgeschichte einer Sammlung stellen, sollten wir in einem ersten Schritt, alle verfügbaren Hilfsmittel und zeitgenössischen Zeugnisse mit Informationen zur Erwerbungshistorie der Papyri zugänglich machen. Ausgehend von dieser Zeugenbefragung, können wir in einem zweiten Schritt Fragen formulieren. Diesem Prinzip folgt der EinBlick #6 „Unsere Papyri – Wirklich unsere?“. Es werden Gegenstände aus der Entstehungszeit der Sammlung präsentiert, die Provenienzspuren aufweisen. Diese Spuren werden sichtbar gemacht und zueinander in Beziehung gesetzt.

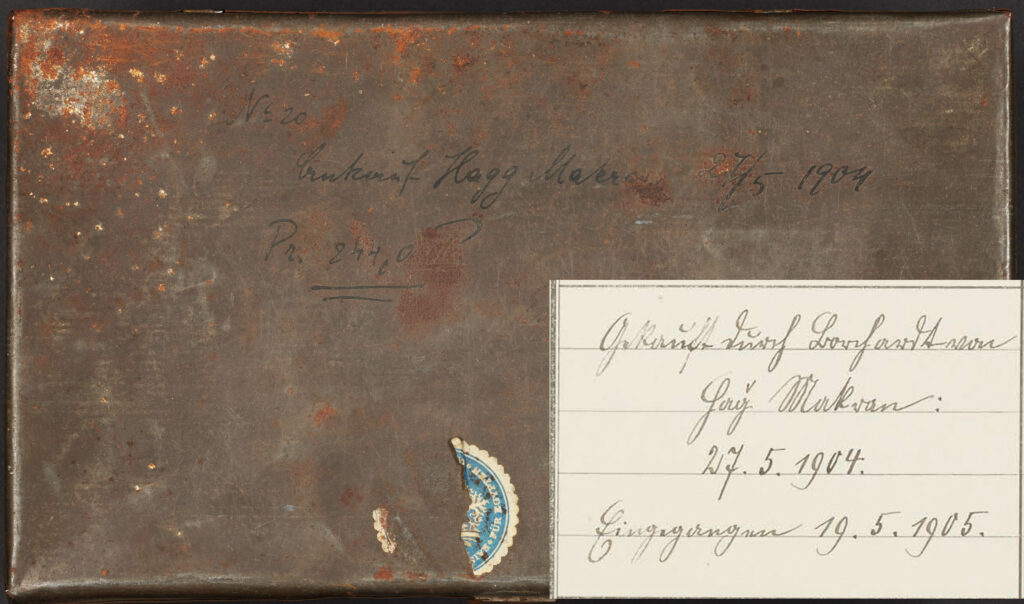

Am Beispiel eines einzelnen Papyrus und seiner Transportkiste entsteht ein lebendiges und faktenreiches Bild seiner Erwerbung: Die original erhaltene Kiste trägt mit dunklem Stift auf blassgraues Metall aufgetragene (und schwer erkennbare) Aufschriften: „Ankauf Hagg Makran“, „Pr. 244,0 Piaster“ (einer Untereinheit des Ägyptischen Pfunds), „Gekauft durch Borchardt“, „27.5.1904“ und „Eingegangen 19.5.1905“. Hier handelt es sich um Provenienzinformationen aus erster Hand: Wir erfahren den Namen des ägyptischen Händlers, den gezahlten Preis (laut Inventarbuch für wahrscheinlich elf Papyri, die sich in dieser Kiste befanden), den Namen des Käufers: Ludwig Borchardt agierte beim Kauf von Papyri und anderen Kunstschätzen des Alten Ägypten vor Ort für das Deutsche Kaiserreich und seine Sammlungen; das Datum des Ankaufs und das Datum der Ankunft der Kiste in Leipzig.

Eine erste Frage ergibt sich aus den Angaben auf der originalen Transportkiste: Warum verging zwischen dem Erwerb in Ägypten und dem Eingang in der Leipziger Sammlung fast genau ein Jahr? Mit welchen Verwaltungsvorgängen war dieses Jahr angefüllt? Musste der Export von Papyri außer Landes einem bestimmten Prüfverfahren unterzogen werden?

Leicht zu übersehen ist auf der im EinBlick #6 gezeigten Transportkiste ein blauer Papierfetzen. Mithilfe anderer Metallkisten der Papyrussammlung, auf denen dieses Indiz besser erhalten ist, lässt es sich als Siegel verifizieren. Die Umschrift lautet: „Kaiserl. Deutsches General-Konsulat für Egypten“. Der oben erwähnte Ägyptologe Ludwig Borchardt hatte die Funktion eines wissenschaftlichen Attachés an diesem deutschen Generalkonsulat inne. Er handelte also bei seinen Ankäufen, die auch andere Kunstgüter Ägyptens betrafen, mit höchster, mit kaiserlich-deutscher Autorität. Mit kaiserlich-deutscher!?

Hier stellt sich eine nächste Frage: Spielten die ägyptischen Behörden beim Verkauf der im ägyptischen Wüstensand ergrabenen Papyri überhaupt eine Rolle? Die Antwort auf diese Frage ist umso diffiziler, als Ägypten noch bis 1922 unter britischer Besatzung stand und erst dann seine Unabhängigkeit gewann. Der Eindruck, dass die kaiserlich-deutschen Grabungsaktivitäten im Land selbst auf keinen behördlichen Widerstand stießen, wird noch verstärkt durch eine weitere Institution, die sich in Kairo seit 1906 – im Übrigen gegründet und geleitet durch Ludwig Borchardt – etablierte: „Kaiserlich Deutsches Jnstitut für Egyptische Altertumskunde“. So ist es auf Siegeln von Leipziger Transportkisten zu entziffern, die nach 1907 von Kairo auf den Weg nach Leipzig gebracht wurden.

Der EinBlick zur Provenienz der Papyri zeigt zum einen mit Transportkiste, einem darin transportierten Papyrus (P.Lips. inv. 516, einem zwischen 116 und 124 n. Chr. geschriebenen Brief auf Griechisch, in dem Kastor an seinen Bruder Apollonios über den Schmuck der Schwester schreibt) und Inventarbuch drei Originale.

Nach Auswertung dieser Quellen resümiert er, dass Fragen zur Provenienz noch offen sind. Gleichzeitig zählt er eine dreifache Verantwortung auf, der sich die Papyrussammlung der Universitätsbibliothek Leipzig stellt: die Schriftzeugnisse aus Ägypten konservatorisch zu betreuen und zu erhalten, sie der wissenschaftlichen wie auch interessierten Öffentlichkeit in Seminarsitzungen, Vorträgen, Führungen sowie Ausstellungen zu präsentieren und ihre Erforschung durch die Papyrologie zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist Teil des EinBlicks ein Leipziger Editionsband mit griechischen dokumentarischen Papyri: Aufgeschlagen ist die wissenschaftliche Edition von genau dem Papyrus, der in der Vitrine steht. Wie aber gehen wir mit den offenen Fragen um?

- Lars Müller et al., Bibliotheken und koloniale Kontexte. Einführung zum Themenschwerpunkt, in: o-bib 3 (2024), S. 1; https://doi.org/10.5282/o-bib/6100

(Zugriff 19.2.2025) ↩︎