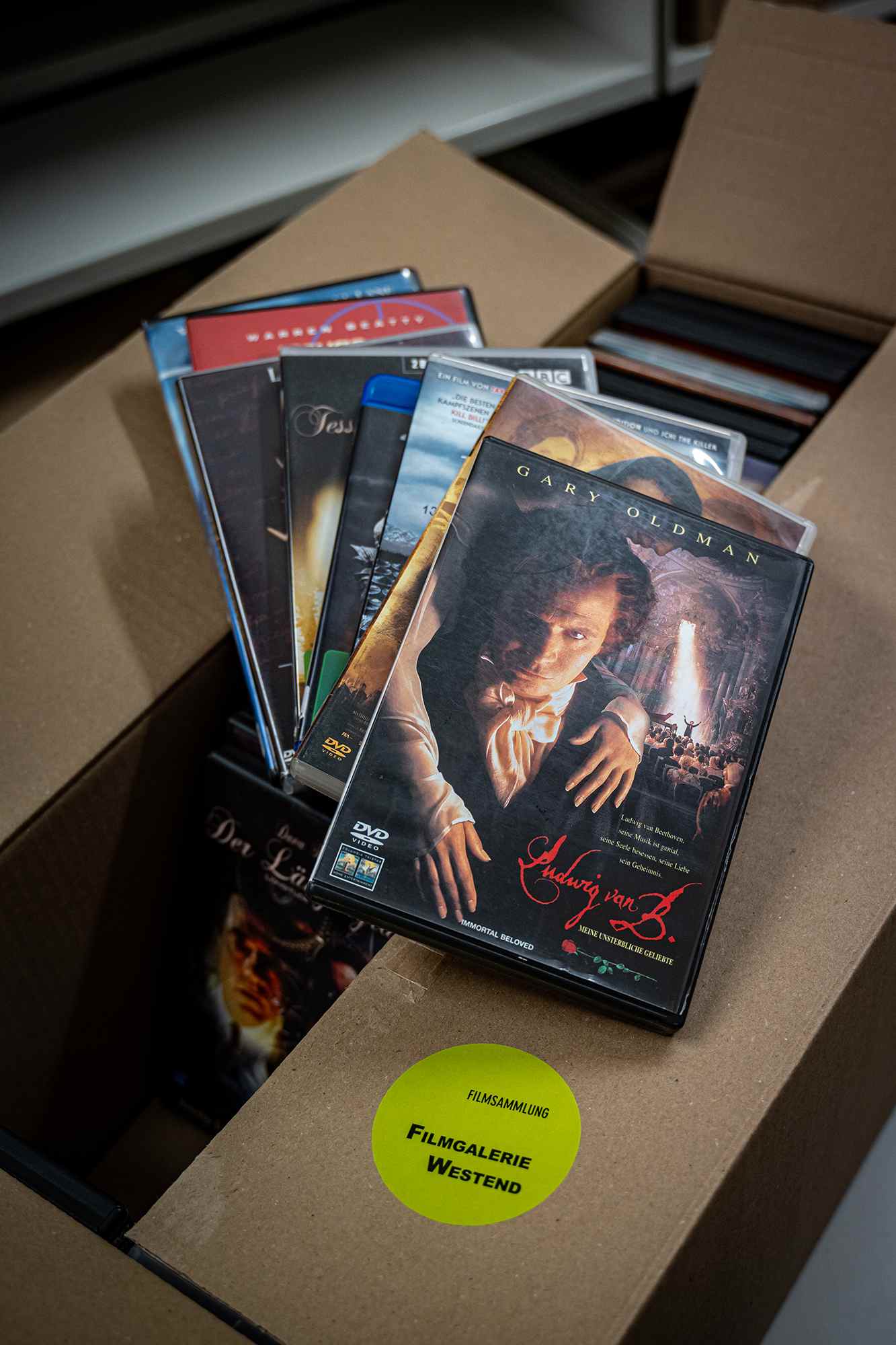

Einst in einer Leipziger Qualitätsvideothek, nun in der UB Leipzig: die Filme der Filmgalerie Westend für Forschung und Lehre

Im Jahr 2022 erreichten viele, viele Pappkartons die UB Leipzig. Sie enthielten sagenhafte 10.000 Filme. Bei diesen DVDs und Blu-rays handelte es sich um den Bestand der renommierten Filmgalerie Westend. Als Programmvideothek war sie 15 Jahre lang die geliebte Anlaufstelle für Filmfans im Leipziger Westen gewesen.

Nun stehen die Titel als „Sammlung Westend“ für die Nutzung in Forschung und Lehre bereit. Knapp ein Drittel der Filme sind bereits erschlossen. Sie können im Katalog recherchiert und ausgeliehen werden. In allen Titeln des Bestands suchen können Sie hier.

Ziel der Bibliothek ist es, den Filmbestand nicht nur im Katalog sichtbar zu machen, sondern auch mit Veranstaltungen. Einen konkreten Eindruck kann sich jede*r Interessierte erstmals zum Filmabend „Westend Sneak“ am 19. Juni 2024 verschaffen.

Die Filmsammlung gelangte durch die Initiative und Vermittlung des Instituts für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig in den Bestand der UB Leipzig.

Wir haben einfach gesehen, was die Westend-Filme für ein Schatz sind. Er drohte verlorenzugehen, als die Videothek ihre Pforten schließen musste.

Thomas Schmidt-Lux, Professor für Kultursoziologie

Dass die Filme an der UB Leipzig in den besten Händen sind, unterstreicht Henriette Rösch, die den Bereich Bestandsentwicklung und Metadaten leitet:

Wir haben durch das einstige Sondersammelgebiet Kommunikations- und Medienwissenschaft und mit dem deutschlandweiten Fachinformationsdienst für diese Fächer eine stark ausgeprägte Expertise bei uns.

Diese kommt natürlich auch den angrenzenden Disziplinen zugute.

Filme für Forschung und Lehre

Der Medienwissenschaftler Tobias Haupts charakterisiert Videotheken als „Ort des filmischen Wissens“1. Dieses Wissen möchte die UB Leipzig für die Arbeit in Forschung und Lehre erschließen und disziplinübergreifende Fragestellungen unterstützen. Die Sammlung Westend deckt eine große Breite der Epochen und Genres ab, wobei ein Schwerpunkt auf Arthouse-Produktionen liegt. Viele Filme sind Raritäten, die auch in Zeiten der digitalen Verfügbarkeit nur aufwändig beschafft werden können. Daher gilt die Sammlung in Umfang und Zusammensetzung als überaus bemerkenswert.

Mit ihren physischen Medien ist die Filmsammlung nur scheinbar unzeitgemäß. Obwohl aktuelle Streaming-Angebote schnell verfügbar sind, müssen sie sich den Vorwurf gefallen lassen, inhaltlich dürftig aufgestellt zu sein. Es fehlen Klassiker genauso wie Produktionen abseits des Mainstreams. Zwar findet man auf Meta-Portalen wie werstreamt.es leicht heraus, welcher Dienst einen bestimmten Film zu welchen Konditionen anbietet. Doch der Zugang kann aufgrund der Vielzahl an Plattformen schnell mühevoll werden – ganz abgesehen von der finanziellen Investition. Da bietet das Ausleihen von physischen Filmen wie in der UB Leipzig eine übersichtliche Alternative. Und nebenbei bemerkt ist es auch viel weniger energieintensiv als Streaming.

Die Sammlung Westend ist für Forschung und Lehre noch aus einem anderen Grund von Interesse: Physische Medien mit audiovisuellen Inhalten bieten eine relativ dauerhafte Verfügbarkeit der einzelnen Werke und gewährleisten – mit Blick auf gute wissenschaftliche Praxis – außerdem die Zitierfähigkeit der Filme. Führt ein Quellenbeleg dagegen auf die volatilen Angebote der kommerziellen Streaming-Portale, ist er nicht nachvollziehbar.

Die Leipziger Filmgalerie Westend

Schmal und bunt stehen die DVDs und Blu-rays Rücken an Rücken. Sie füllen viele Regalbretter, die bis unter die Decke reichen. Auf eingehängten Schiebeleitern erreicht man die höher aufgestellten Filme. Drinnen gemütliche Räumlichkeiten der Marke durchdachter Eigenbau, draußen hellgrüne Markisen. Das war die Videothek Filmgalerie Westend, der Sehnsuchtsort aller Filmbegeisterten in und um Leipzig. Mit ihrer Breite und Vielfalt an filmischem Angebot war sie die Anlaufstelle für die cinephile Community, aber auch für Menschen mit unentschlossener Freizeitplanung.

Das Westend pflegte das Profil einer gut sortierten Programmvideothek: von Drama, Kinderfilm, Blaxploitation, Action, Liebesfilm, Klassiker, Dokumentation, Western bis hin zu Komödie und vielem mehr. „Die perfekte Unterhaltung: Abseitiges und Mainstreamiges – von ‚Aaltra‘ bis ‚Zabriskie Point‘ – von Alfred Hitchcock bis Zack Snyder“, hieß es damals auf der Website. Zu den beliebtesten Filmen des Westend-Publikums gehörten „Halbe Treppe“, „Adams Äpfel“ und „Lost in Translation“. Der älteste Titel im Bestand ist „Fantômas“, die erste Verfilmung der französischen Kriminalromane von 1913. Unter den Produktionen finden sich neben Filmen aus Deutschland Werke aus Osteuropa, Skandinavien, der Türkei, dem Iran, Israel, Südkorea, Neuseeland und Mexiko.

| 1 | Halbe Treppe 2002 |

| 2 | Adams Äpfel 2005 |

| 3 | Lost in Translation 2003 |

| 4 | Little Miss Sunshine 2006 |

| 5 | Schwarze Katze, weißer Kater 1997 |

| 6 | Herr Lehmann 2003 |

| 7 | Das Leben der Anderen 2006 |

| 8 | About Schmidt 2003 |

| 9 | Barcelona für ein Jahr (Lʼauberge espagnole) 2002 |

| 10 | Gegen die Wand 2004 |

Quelle: Filmgalerie Westend

Der Ort lebte natürlich nicht nur von der Zusammenstellung der Filme, sondern auch vom cineastischen Wissen und der Leidenschaft des Teams. Es bot Beratung beim Stöbern und Entdecken, wählte sorgsam kuratierte filmische Empfehlungen aus und bespielte ein wechselndes Themen-Spezial. Die hauseigene Film-Datenbank enthielt verschiedene Sortiermöglichkeiten und teilweise individuell vom Team kommentierte Beschreibungen. Insgesamt machte die Mischung aus Medium und Atmosphäre das Westend überhaupt zu einem sozialen Ort, an dem man zum Quatschen vorbeikam, über Filme und die Welt.

Hinter der Filmgalerie stand Lars Meyer. Er war bereits an der ebenfalls legendären Filmgalerie alpha60 in der Leipziger Südvorstand beteiligt, als er 2006 das Westend in der Industriestraße eröffnete. Als alpha60 2015 nach zwölf Jahren schloss, war das Videothekensterben bereits in vollem Gange. Für die Filmgalerie gingen Meyer die Ideen nicht aus, doch auch er hatte zu kämpfen. Er reduzierte die Öffnungszeiten und betrieb das Projekt weiter, weil sein Herz daran hing. Dann kam die Pandemie und trotz Beamer-Verleih, Filmflat und Film-Lieferservice ließ sich die Videothek nicht weiter aufrechterhalten. Sie schloss im Mai 2021.

Eine Zeiterscheinung? Videotheken und ihr Ende

Videotheken entstanden in der Bundesrepublik Anfang der 1980er Jahre als zusätzliche Verwertungsschiene von Kinofilmen. Ihr Geschäftsmodell bestand im Leihgeschäft mit physischen Datenträgern. Zu dieser Zeit setzte sich der Videorekorder als Abspielgerät für den Hausgebrauch durch. Die Videotheken kauften die Filme auf VHS-Kassette ein und verliehen sie gegen eine Gebühr an ihre Kund*innen. Bei erfolgreichen Filmen konnte eine Kassette im Einkauf bis zu 200 DM kosten. Bis das Magnetband Mängel aufwies, rechnete die Videothek Mitte der 1980er Jahre mit bis zu 200 Verleihvorgängen – und die wurden bei großen Kinohits schnell erreicht.

Das Angebot der Videotheken richtete sich meist auf gängige Blockbuster, die man auf VHS-Kassette und Videorekorder nun jenseits der Kinos auf dem Sofa zu Hause ansehen konnte. Oft haftete Videotheken allerdings ein Schmuddelimage an, da sich in den separierten „Ab-18“-Räumen einschlägiges Material aus den Bereichen Horror und Pornografie befand.

Interessanter waren und sind kuratierte Videotheken, die sich um ein ausgewähltes Angebot bemühen. Sie wollen ein Stück Filmgeschichte abbilden und Filmwissen vermitteln, wollen Regisseur*innen und Filme wiederentdecken. Dahinter steht oft ein cineastisch hochgebildetes Team.

Gab es in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre noch gut 7.000 Videotheken in Deutschland, waren es 2023 nur noch etwa 50. Das Sterben der Videotheken betraf zuletzt auch große Ketten wie Video World, von der derzeit noch eine Filiale in Potsdam zu finden ist. Bereits vor der Jahrtausendwende machten verschiedene Entwicklungen den Videotheken das Leben schwer: Zunächst waren es Raubkopien, dann der Pay-TV-Anbieter Premiere; es folgten illegale Videoplattformen im Internet, schließlich ging 2014 Netflix an den Start und weitere Streaming-Anbieter schlossen sich an.

Von nun an konnte man Filme unmittelbar von zu Hause aussuchen und ansehen – direkt mit dem eigenen Endgerät. Mit dem Streaming kamen großangelegte Bildstrecken, die das Filmangebot attraktiv überblicken lassen, dazu eingebundene Trailer-Vorschauen und gleichermaßen geschätzte wie umstrittene Filmempfehlungen durch einen Algorithmus. Mit dem Streaming ging aber auch die kulturelle Breite verloren. Ein Stück davon kann nun dank der Bereitstellung des Westend-Bestands durch die UB Leipzig wiedererlangt werden.

Einarbeitung und Recherche im UBL-Katalog

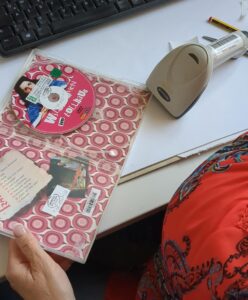

Bei der Einarbeitung in den Katalog der UB Leipzig machen die Filme mehr Arbeit als Bücher. Die Mitarbeiter*innen vor Ort nehmen die Angaben zu Drehbuch, Regie, Kamera und Filmmusik auf sowie zu den Darsteller*innen. Wo vorhanden, werden diese Personen mit sogenannten Normdaten verknüpft, die wissenschaftlich geprüft sind und eine eindeutige Zuordnung gewährleisten. Außerdem gibt der Katalogeintrag Auskunft über die Verleih-Firma, die Sprache und die Medienart, also DVDs oder Blu-rays. Die Zugehörigkeit zur Sammlung Westend wird ebenfalls transparent dargestellt. Damit sind die Filme umfassend recherchierbar. In der Signatur wird übrigens ein R verwendet, um Filme zu kennzeichnen.

Die Akquise der Sammlung Westend erfolgte mit Unterstützung durch den Fachinformationsdienst (FID) für die Medien-, Kommunikations- und Filmwissenschaft adlr.link. Er ist einer von 40 Fachinformationsdiensten in Deutschland und an der UB Leipzig angesiedelt. Der FID adlr.link bedient mit einem Serviceportal standortunabhängig den Spezialbedarf seiner deutschlandweit arbeitenden wissenschaftlichen Community und stellt die Filme per Fernleihe zur Verfügung.

PS: Wer doch energieintensiv, aber komfortabel über die UBL streamen möchte, kann das beispielsweise über das Filmportal AVA tun. Mehr Informationen dazu finden sich hier. Eine kleine Stichprobe ergibt jedoch, dass zum Beispiel „Adams Äpfel“ nicht enthalten ist. Gegen die AVA-Auswahl von knapp 1.000 Titeln punktet natürlich wiederum die Sammlung Westend.