Ein Rückblick auf die Anfänge des Leipziger Handschriftenzentrums von Falk Eisermann, von 2002 bis 2007 Mitarbeiter am Handschriftenzentrum der UBL, seit Juli 2007 Leiter des Referats Gesamtkatalog der Wiegendrucke/Inkunabelsammlung an der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

„Und jedem Anfang“, weiß der Dichter, „wohnt ein Zauber inne“. Im Fall des Leipziger Handschriftenzentrums (HSZ) musste der Leiter desselben – nennen wir ihn „M“, was die geneigten Lesenden wahlweise zu „Mackert“, „Meister“ oder auch „Chef von James Bond“ (welcher es bekanntlich auch öfter mit aufsässigen Mitarbeiter*innen zu tun hat) auflösen können – eine Weile warten, bis sich in der UBL die ersten Zauberlehrlinge einstellten. Erst anderthalb Jahre nach der Gründung des HSZ, im Frühling 2002, trat die ‚Grundausstattung‘ von DFG-geförderten Handschriftenkatalogisierer*innen ihren Dienst an, um (wir bemühen nochmals Hermann Hesse) „sich in Tapferkeit und ohne Trauern / In andre, neue Bindungen zu geben.“

Nachdem hier bereits befreundete Wissenschaftler*innen, ehemalige Hilfskräfte und Sommerkursteilnehmer*innen sowie die Leiterin eines anderen HSZ zu Wort gekommen sind, fällt mir die ehrenvolle Aufgabe zu, den Reigen der laudationes electronicae abzuschließen. Dies tue ich als ehemaliger Handschriftenkatalogisierer, der sich dem Leipziger Zentrum bis heute eng verbunden fühlt und dankbar an fünf spannende und lehrreiche Jahre in der UBL zurückdenkt. Die verliefen – gerade in der Orientierungsphase – nicht immer ohne gewisse Friktionen, aber darüber reden wir heute nicht. (Naja, vielleicht kurz.) Vielmehr sollen hier einige der vielen unterschiedlichen Aufgaben und Probleme geschildert werden, die bei der Handschriftenkatalogisierung auftreten (können). Wir werfen also einen Blick in die Werkstatt des Katalogisierers und auch in das Innenleben des HSZ, wie ich es in seiner formativen Phase erlebt habe.

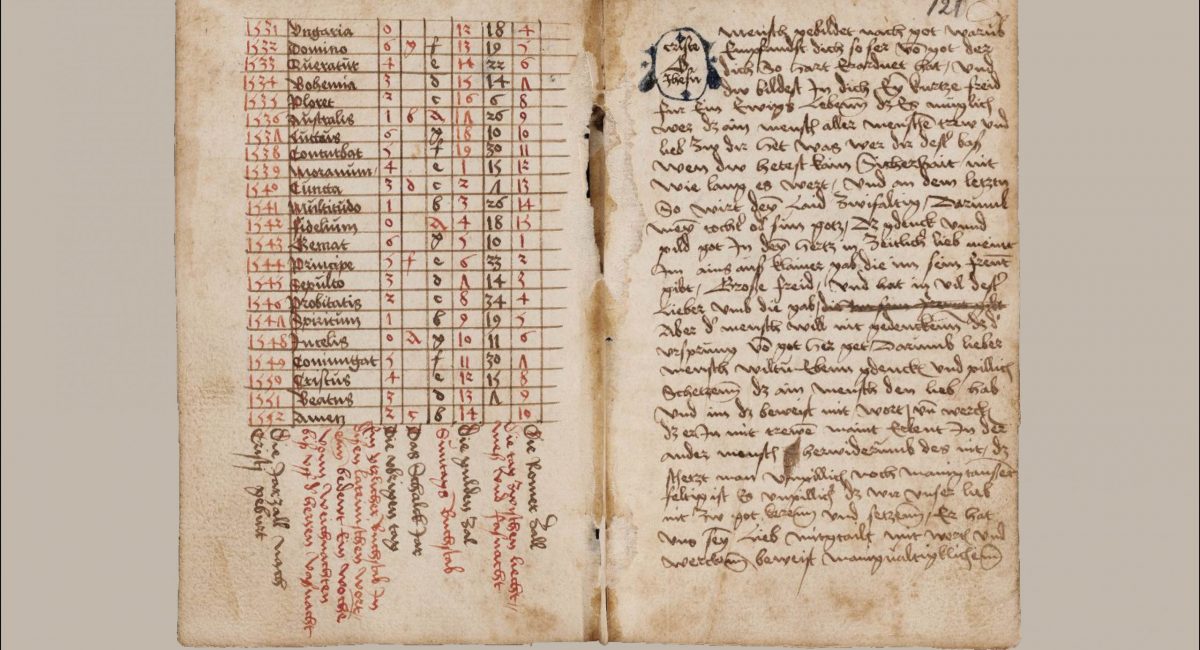

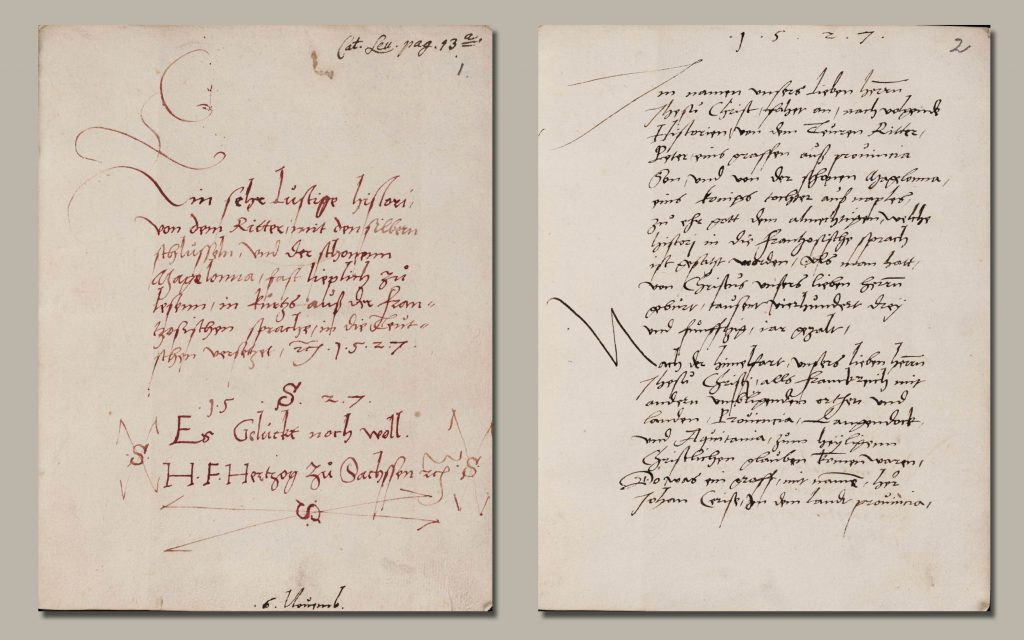

Meine Aufgabe war die Bearbeitung der deutsch- und niederländischsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Forschungsbibliothek Gotha (Projektseite, Beschreibungen). Das klingt zunächst ziemlich straightforward, ist es aber nicht. Denn schon frühzeitig schälte sich angesichts der Zusammensetzung des Bestands ein erstes grundsätzliches Problem heraus: Was ist überhaupt eine mittelalterliche Handschrift? Dahinter steht die nicht endgültig beantwortete Frage, wann denn das Mittelalter geendet haben mag. Gehört ein 1527 geschriebener Codex wie Chart. B 437 (Eintrag im HSC, Digitalisat) noch zum eigentlichen Corpus? Er enthält einen wichtigen Text, ist sogar ein Autograph, also eine eigenhändige Niederschrift des Verfassers, aber eben eine ziemlich späte – nehmen wir sowas auf?

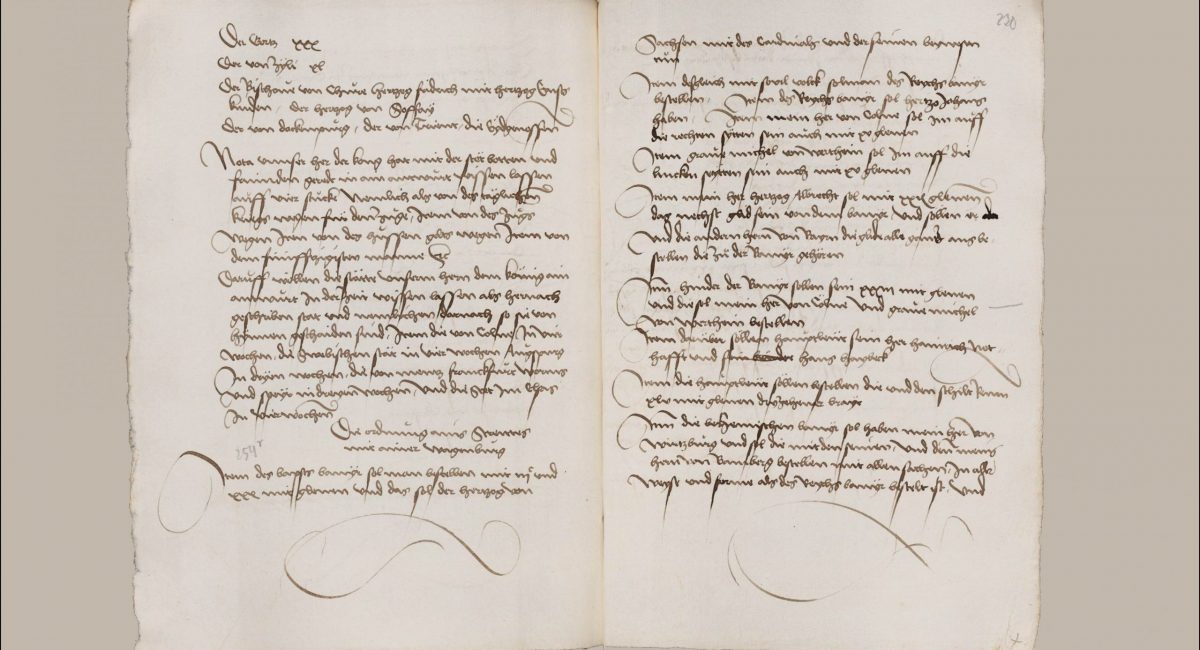

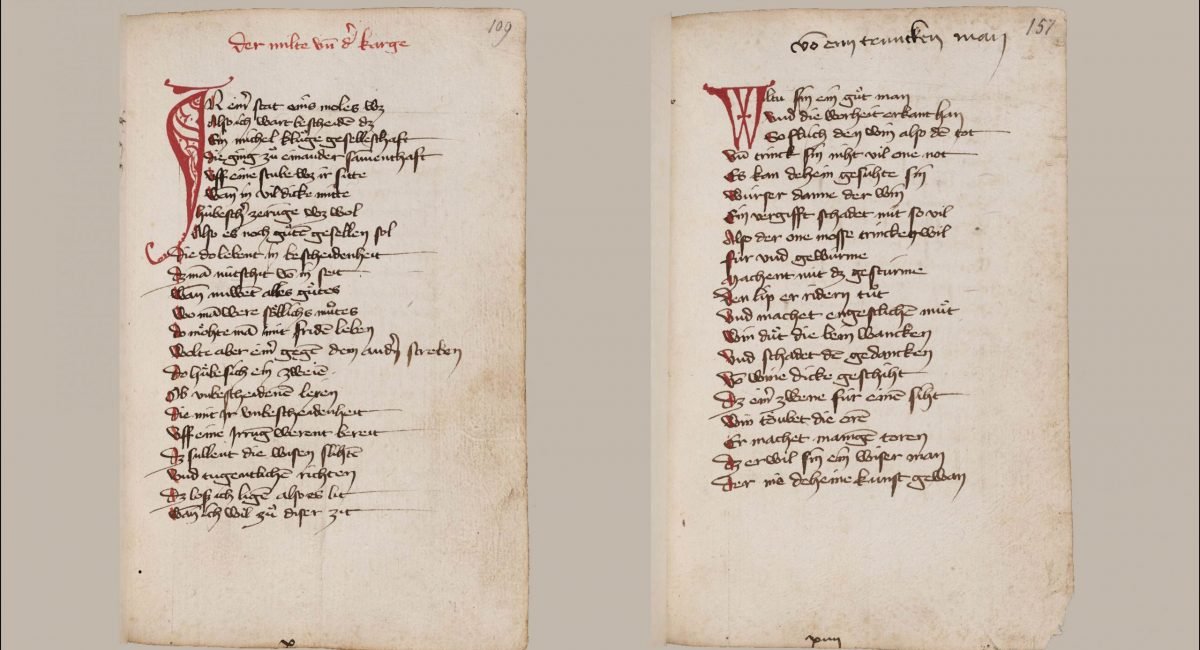

Und was ist mit Abschriften mittelalterlicher Texte, die noch viel später entstanden sind, aber womöglich die einzigen erhaltenen oder wenigstens sehr wichtige Überlieferungsträger der jeweiligen Schriften darstellen? Dazu muss man wissen, dass Gotha mehrere in der Altgermanistik und darüber hinaus bekannte Spitzenstücke wie den Thomasin von Zerclaere-Codex Memb. I 120 besitzt, dass aber vor allem viele der kleinformatigen Papierhandschriften in der Signaturengruppe Chart. B völlig unerforscht, einige zu Projektbeginn noch nicht einmal dem Jahrhundert nach datiert waren. Hier ließen und lassen sich literaturgeschichtlich bedeutende Funde machen, etwa das zuvor unbekannte ‚Gothaer Buchstabierbüchlein‘ in Chart. B 897 (HSC-Eintrag, Digitalisat), die unedierten deutschen Reimpaarreden in Chart. B 53 (HSC-Eintrag, Digitalisat) oder auch eine ‚Wagenburgordnung‘ in dem Kopialbuch Chart. B 30 (Digitalisat) – Spoiler: Westernpersonal kommt darin nicht vor.

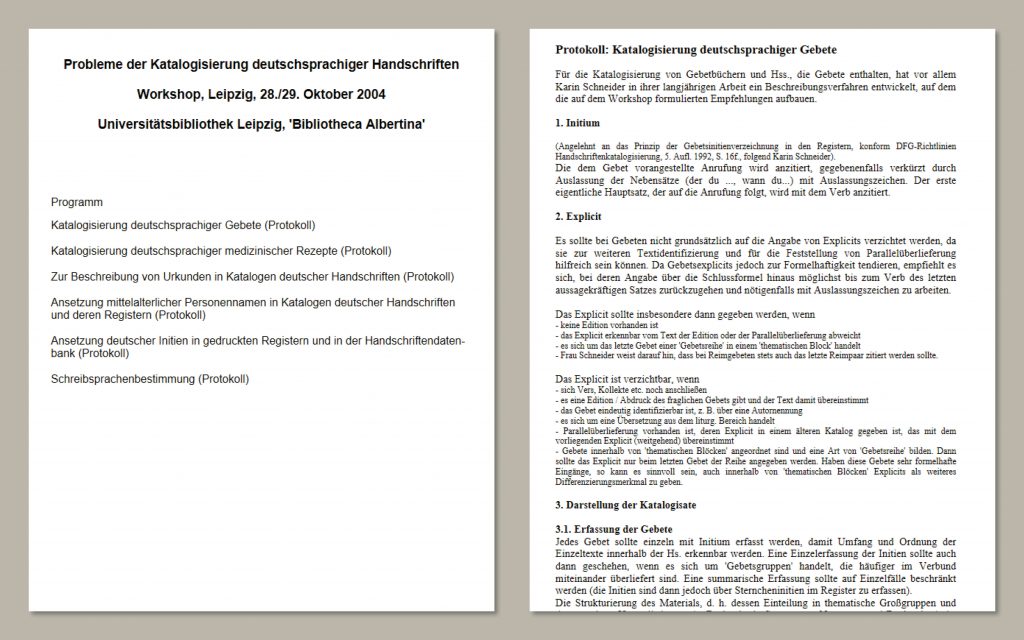

Das letztgenannte Beispiel zeigt, dass die bei der DFG mit dem Projektantrag eingereichte Liste der zu beschreibenden Handschriften auch solche enthielt, die inhaltlich außerhalb des ‚normalen‘ Spektrums stehen. Kopiare, also Sammlungen von Urkundenabschriften erfordern eine andere methodische Herangehensweise als z. B. eine geistliche Sammelhandschrift oder ein Codex mit einem Versepos. Das Thema wurde als wichtig genug eingestuft, um auf einem der auf unsere Anregung hin in Leipzig veranstalteten Handschriftenworkshops besprochen zu werden. Dabei wurden in zwangloser Form aktuelle Katalogisierungsprobleme mit Kolleg*innen aus befreundeten Projekten, DFG-Gutachter*innen und anderen Expert*innen diskutiert und auch neue methodische Prinzipien zu Fragen der Nomenklatur und der Beschreibungsmodalitäten entwickelt. An diese – heute vielleicht vergessenen, aber für die Handschriftenszene durchaus folgenreichen – Events sei hier ausdrücklich erinnert.

Da der Gothaer Bestand an deutschen Handschriften von der Forschung und auch von der besitzenden Einrichtung selbst lange Zeit nur selektiv zur Kenntnis genommen worden war, ergab sich nach dem Projektstart eine weitere unerwartete Komplikation: Plötzlich entdeckte man in Gotha noch einige kleinformatige, kleinteilige und kompliziert strukturierte volkssprachige Gebetbücher des 15. Jahrhunderts, die nicht im Projektantrag enthalten waren (Chart. B 938, 939, 940). Sie drohten aufgrund des erforderlichen Aufwands den (ohnehin wie immer zu knapp bemessenen) Zeitplan durcheinanderzubringen. Da nur eine gründliche Katalogisierung die Chance eröffnete, diese Bände in die sehr aktive Forschungsdiskussion zur deutschsprachigen Gebetbuchliteratur des ausgehenden Mittelalters einzuführen, mussten sie ins Projekt mit hinein. Auch die meisten anderen obengenannten Beispiele wurden letztendlich, teils zähneknirschend, ins Beschreibungsprogramm aufgenommen. Nur ein paar nachmittelalterliche Druckabschriften haben wir ausgesondert in der Hoffnung, sie würden einen angemesseneren Platz in einem Katalog der (früh-)neuzeitlichen Handschriften finden.

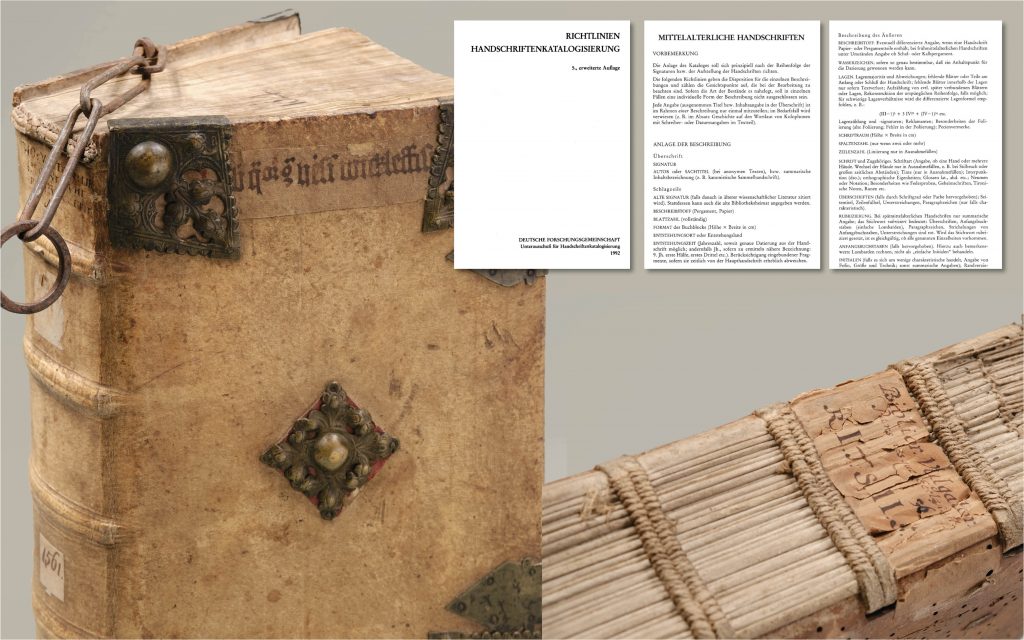

Macht man sich nach derlei Bereinigungen an die Arbeit, wird schnell klar, dass auch hier zunächst einige Vorentscheidungen zur Anlage des jeweiligen Katalogs zu treffen sind. Die zuletzt 1992 aktualisierten DFG-Beschreibungsrichtlinien werden zwar nominell nach wie vor angewandt, waren aber schon 2002 und sind erst recht heute ebenso legendär wie überholt, außerdem für gewisse Projektformen eher von Nachteil, wenn man sie nach dem Buchstabensinn auslegt. Hier ist also zunächst ein Beschreibungsgerüst zu antizipieren, das nicht nur dem einzelnen Codex, sondern dem Bestand insgesamt gerecht wird – an mancher Stelle, beispielsweise bei der Provenienzermittlung, wird man tiefergehen als an anderer, und bei gründlich erschlossenen Codices wie der berühmten ‚Sächsischen Weltchronik‘ Memb. I 90 müssen nicht alle kodikologischen und textgeschichtlichen Daten, die andernorts bereits in unerreichbarer Tiefe, Breite und Fachkompetenz dargelegt wurden, nochmals erhoben werden. Dazu kommen Neigungen und besondere Kenntnisse des beschreibenden Individuums und die damit nicht immer konform gehenden Interessen der Betriebsleitung.

Was damit gemeint ist, lässt sich am besten an einem (aus dem Gedächtnis referierten und in meinem Sinne beschönigten) Zwiegespräch zwischen dem Leiter des HSZ (M) und dem Bearbeiter (E) darstellen, das ganz zu Anfang des Projekts stattfand:

M: „Lieber E, ich möchte, dass wir uns besonders um Wasserzeichen, Schreibsprachen und Einbandbeschreibungen kümmern.“

E: „Lieber M, dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ich finde es besonders wichtig, die Textgeschichte zu untersuchen und interessiere mich nur sehr bedingt für Wasserzeichen, Schreibsprachen und Einbände.“

Die Lesenden müssen gewiss nicht lange rätseln, wer sich in dieser aufkeimenden Konfliktsituation durchgesetzt hat … natürlich beide Seiten. Vermutlich wäre E sonst kaum auf die Idee verfallen, beispielsweise einen einbandkundlichen Beitrag mit dem einprägsamen Titel „Konstanz Blüte X-förmig I, nicht Gotha Eule“ zu verfassen.

Ohne hier weiter auf Einzelheiten eingehen zu können, hat sich die Beschäftigung mit dem Gothaer Bestand über die Arbeit des Katalogisierens hinaus als besonders lohnend erwiesen, was vor allem an seiner Heterogenität (und damit seines Abwechslungsreichtums) und an dem erwähnten Neuigkeitspotential vieler im Projekt zum allerersten Mal analysierten Codices lag.

Katalogisierer*innen führen vielerorts ein einsames Schreibstubendasein. Das war und ist im Leipziger HSZ, sagen wir, einen Tick anders, und zwar nicht nur aus dem Grund, dass M sich zu Anfang des Projekts tatsächlich noch ein Großraumbüro mit der Kollegin Brigitte Pfeil (Deutsche Handschriften der ULB Halle) und mir teilen musste. Carolin Schreiber berichtete in diesem Blog erstaunt, dass es im HSZ der UBL „ein überaus ausgeprägtes Kommunikationsverhalten [gibt], das sich in einer schier endlosen Reihe von Teamsitzungen, jours fixes und sonstigen Besprechungen manifestiert“. Und das ist auch gut so. Denn diese Sitzungen zur Diskussion aktueller Arbeitsergebnisse haben ihren Anlass nicht in der sächsischen Gemiedlischgeid, sondern in der nach und nach gewachsenen Erkenntnis, dass sie ganz wesentlich, teils sogar entscheidend zur Verbesserung ebendieser Ergebnisse beitragen.

Natürlich denkt jeder Katalogisierer, jede Handschriftenbeschreiberin, nach vierzehn (und oft mehr) Tagen, die man über einem Codex gebrütet hat, alle wesentlichen Aspekte gesehen und das Katalogisat mindestens in einen gusseisern-unanfechtbaren Zustand versetzt zu haben. Wer das ernsthaft glaubt, möge ein einziges Mal eine Beschreibung in den Leipziger Besprechungsring werfen und sich eines Besseren belehren lassen. Jede Handschriftensitzung ergab mindestens erhebliche Nachschärfungen im Detail, führte manchmal zu gravierenden Umarbeitungen, immer zu neuen Erkenntnissen und verhinderte (in den meisten Fällen) Anfälle akuter Betriebsblindheit.

Ich wage zu behaupten: Ohne die solcherart konzentrierte Expertise der beteiligten Kolleg*innen und die sachliche Gesprächssteuerung (wer M kennt, weiß was ich meine), hätte jede einzelne seit 2002 dort produzierte Beschreibung das HSZ in qualitativ weniger gutem Zustand verlassen, als es tatsächlich der Fall war. Daher sind diese – wohl in keinem anderen Zentrum üblichen – Besprechungen als ein wesentlicher Baustein zum Erfolg des Leipziger Unternehmens zu betrachten.

Natürlich kam der Katalogisierer (der sich, wie alle Vertreter*innen dieser Gattung für einigermaßen unfehlbar gehalten hatte, bis zum Beweis des Gegenteils) aus mancher Besprechung günstigenfalls augenrollend, bisweilen aber auch ganz schön gefleddert heraus. Meistens obsiegte indes nach kurzer Zeit die Erkenntnis, die – gerne auch mit Nachdruck ausgetragene – Gruppendiskussion habe allemal mehr genutzt als geschadet.

Die Veranstaltungen selber genossen einen gewissen Ruf im Hause und darüber hinaus, so dass sich immer mal wieder Zaungäste, bis hoch zum Direktorat, einstellten, die derlei kodikologische Hochseilartistik live und in Farbe miterleben wollten. Vielleicht hätten wir Eintritt nehmen sollen, um die sich unweigerlich anschließenden, indes als offizielle Dienstveranstaltung leider nicht anerkannten abendlichen Zentrumstreffen voller Weisheit und Gerstensaft noch besser durchfinanzieren zu können.

Vieles aus der Werkstatt ließe sich hinzufügen, aber alles muss bekanntlich ein Ende haben. Im Frühsommer 2007 war meine Zeit im HSZ abgelaufen, das Projekt beendet (wenn auch noch lange nicht abgeschlossen), und in der Berliner Staatsbibliothek wartete eine neue, sehr große Aufgabe. Letztmals hören wir den Dichter: „Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe / Bereit zum Abschied sein und Neubeginne.“ In diesem Sinne gratuliere ich dem Leipziger Handschriftenzentrum sehr herzlich zu jetzt schon mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit. Ich bin gespannt auf die nächsten Leistungsnachweise, die dann sehr gerne gemeinsam bei einem postcoronaren Stichpimpulibockforcelorum besprochen werden können.

Falk Eisermann