Handschriftenbeschreibung im Homeoffice: Über die Möglichkeiten, Chancen und Probleme wissenschaftlichen Arbeitens mit und ohne die Originale

Ein Beitrag von Christoph Mackert und Katrin Sturm

1. Intro

Wir befinden uns im Sommer 2022: Noch immer halten uns immer neue Varianten des Corona-Virus, das uns seit nun mehr als zwei Jahren begleitet, in Schach und verhindern ein Kontaktleben wie früher. Die Pandemie hat nicht nur unsere Welt hinsichtlich des Umgangs miteinander verändert, sondern sie hat auch unsere Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Dabei förderte sie einerseits die in vielen Bereichen mehr als überfällige Digitalisierung, andererseits trug sie dazu bei, das Homeoffice bzw. die mobile Arbeit als gleichberechtigten alternativen Arbeitsmodus anzuerkennen. Und das auch in zahlreichen Gebieten, für die eine Arbeit vor Ort bis dato als alternativlos galt. Zu einem solchen Bereich zählen auch die Tätigkeiten bei uns im Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig.

Die Hauptakteure unserer täglichen Arbeit sind mittelalterliche Handschriften, die wir wissenschaftlich erschließen, das heißt, ihnen die Geheimnisse um ihren Entstehungs- und späteren Verwendungskontext entlocken (Näheres hierzu in unserer Serie zu 20 Jahre Handschriftenzentrum sowie künftig die Publikation „Handschrift öffne dich“). Dass die über 500 Jahre alten Handschriften dabei vor Ort in der Bibliothek bleiben und auch hier bearbeitet werden müssen, versteht sich von selbst.

Nach anfänglicher Sorge in der Frühphase der Pandemie, wie sich unsere Arbeit im Homeoffice gestalten könnte, war es fast euphorisierend, als wir erkannten, wie viele Tätigkeiten auch ohne Original möglich sind. Nach nun über zwei Jahren mit von Corona bestimmten Arbeitsbedingungen möchten wir ein erstes Resümee ziehen.

2. Digitale Komponenten in der Handschriftenerschließung

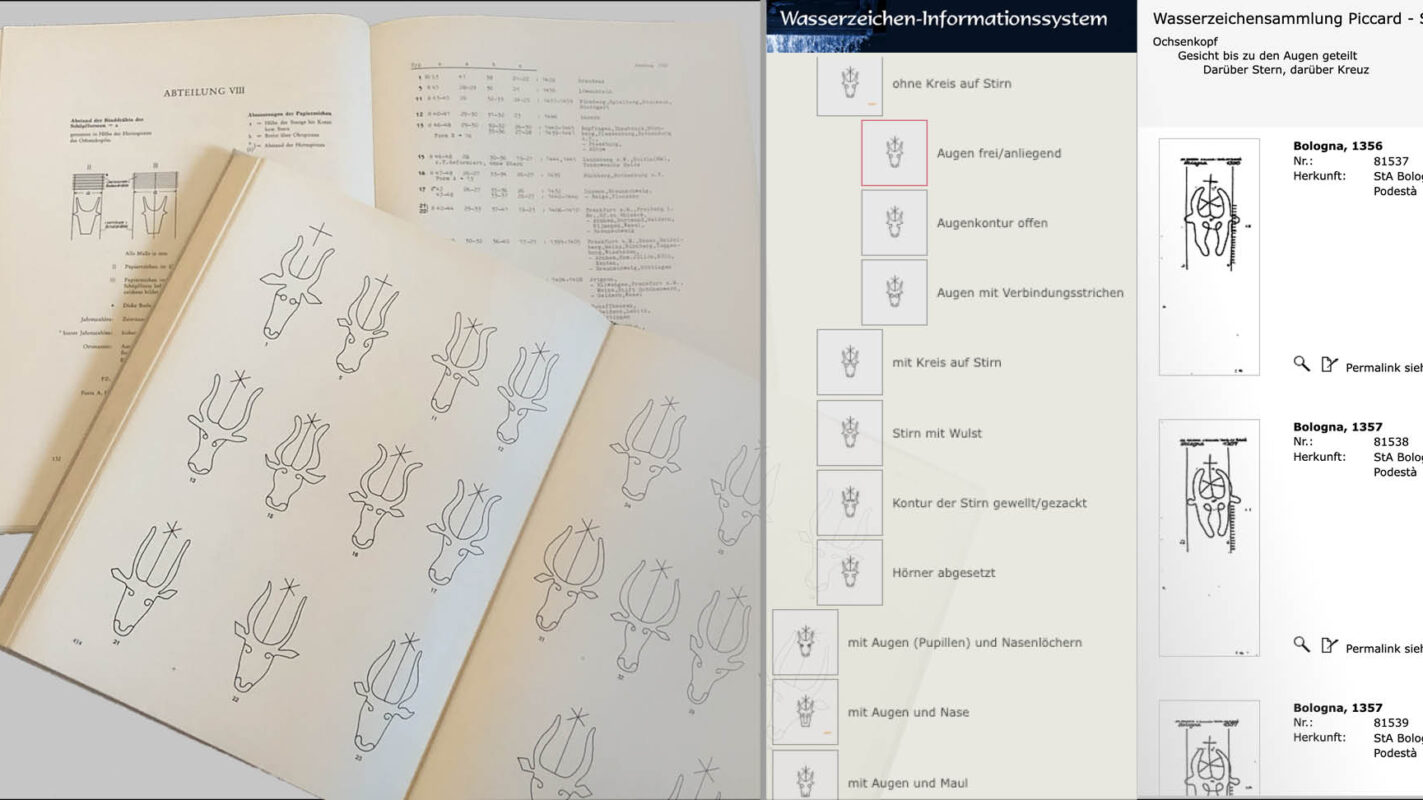

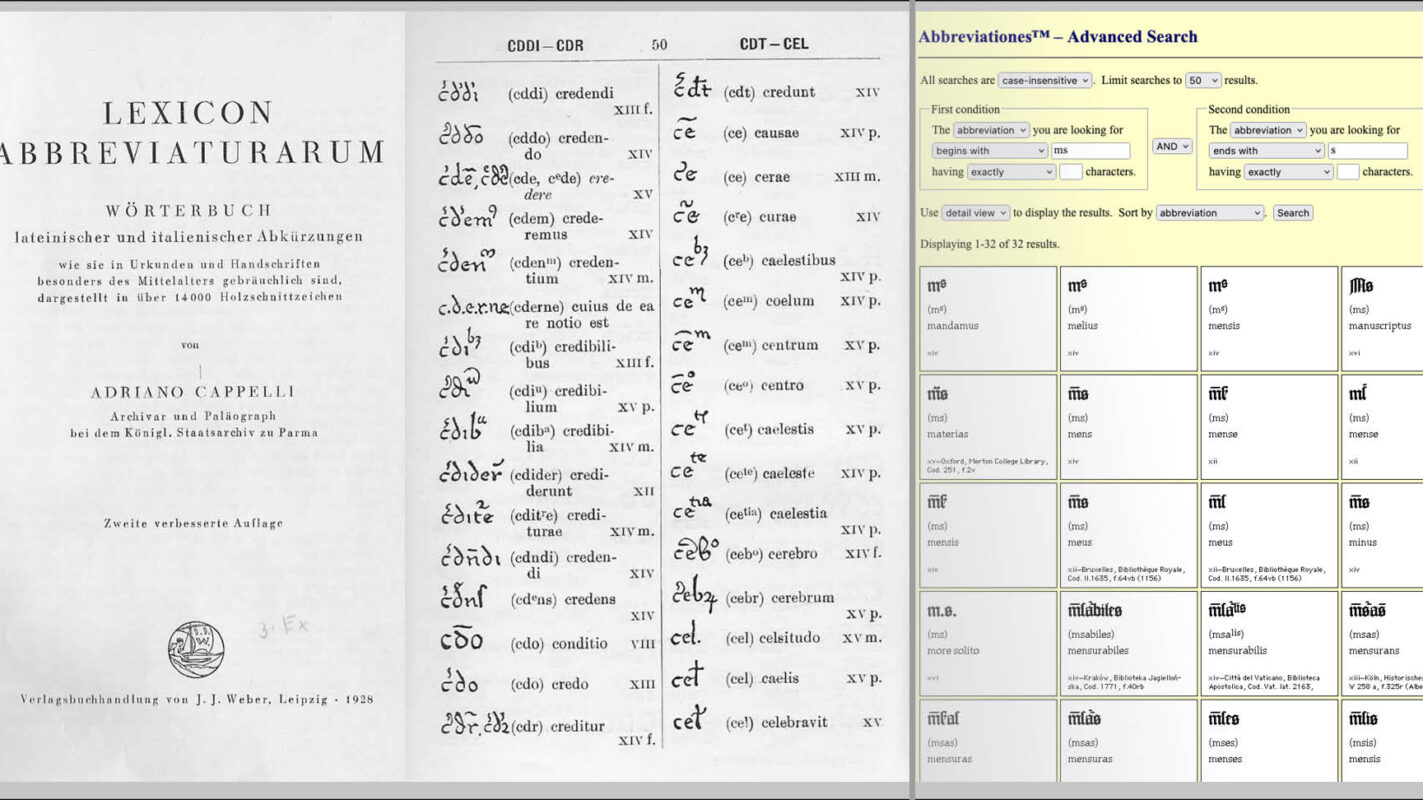

Bereits lange vor Corona hatten digitale oder digital gestützte Arbeitsmethoden an zentraler Bedeutung in der Handschriftenerschließung gewonnen. Noch vor 30 Jahren wurden für die grundlegenden Erschließungstätigkeiten fast ausschließlich gedruckte Werke verwendet, wie alphabetisch geordnete Initienverzeichnisse zur Identifikation von Texten, mehrbändige Repertorien zum Nachweis von Wasserzeichen oder Einbandstempeln, Atlanten zur Einordnung von Sprachmerkmalen bei volkssprachigen Texten oder großformatige Tafelbände zur Bestimmung von Buchschmuck oder Schriften.

Mittlerweile sind an ihre Stelle – oder zumindest neben sie – vielfach Datenbanken getreten, mit denen ortsunabhängig bequem und schnell gezielte Suchen nach verschiedenen Parametern möglich sind. Insbesondere im Bereich der Textidentifikation bieten Datenbanken entscheidende Vorteile gegenüber den traditionellen gedruckten Recherchehilfen, da sie häufig Volltexte für die Suche bereitstellen. Erfolgte der klassische Sucheinstieg in den gedruckten Verzeichnissen allein über die Textanfänge, die sogenannten Initien, kann in Volltextdatenbanken jede beliebige lesbare Textstelle der Handschrift eingegeben und so zum Beispiel auch schnell der Inhalt von Handschriftenfragmenten bestimmt werden.

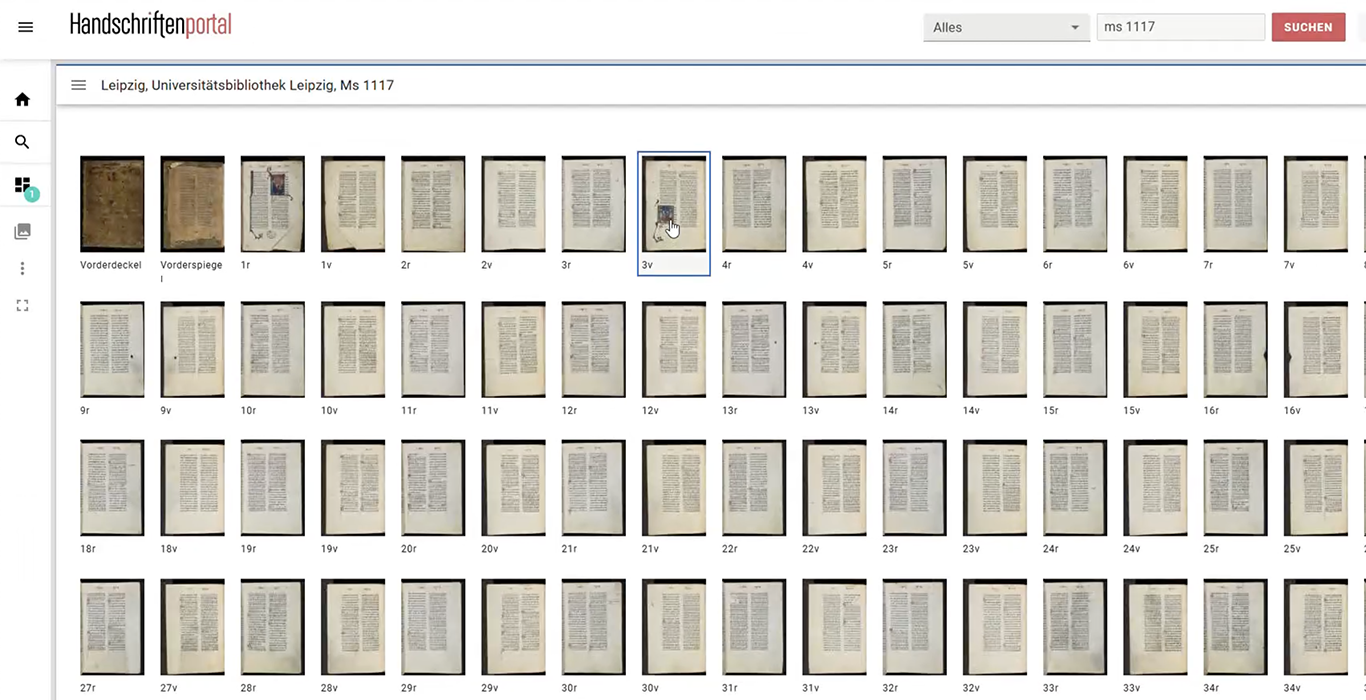

Doch nicht nur die Arbeitsmittel sind zunehmend digital verfügbar (auch wenn geisteswissenschaftliche Fachliteratur vielfach noch immer nur im Print bereitsteht). Bei den Handschriftenobjekten selbst ist es inzwischen State of the Art, dass sie mit der Erschließung digitalisiert und online bereitgestellt werden. So auch bei allen Projekten des Leipziger Handschriftenzentrums zu Beginn des Jahres 2020.

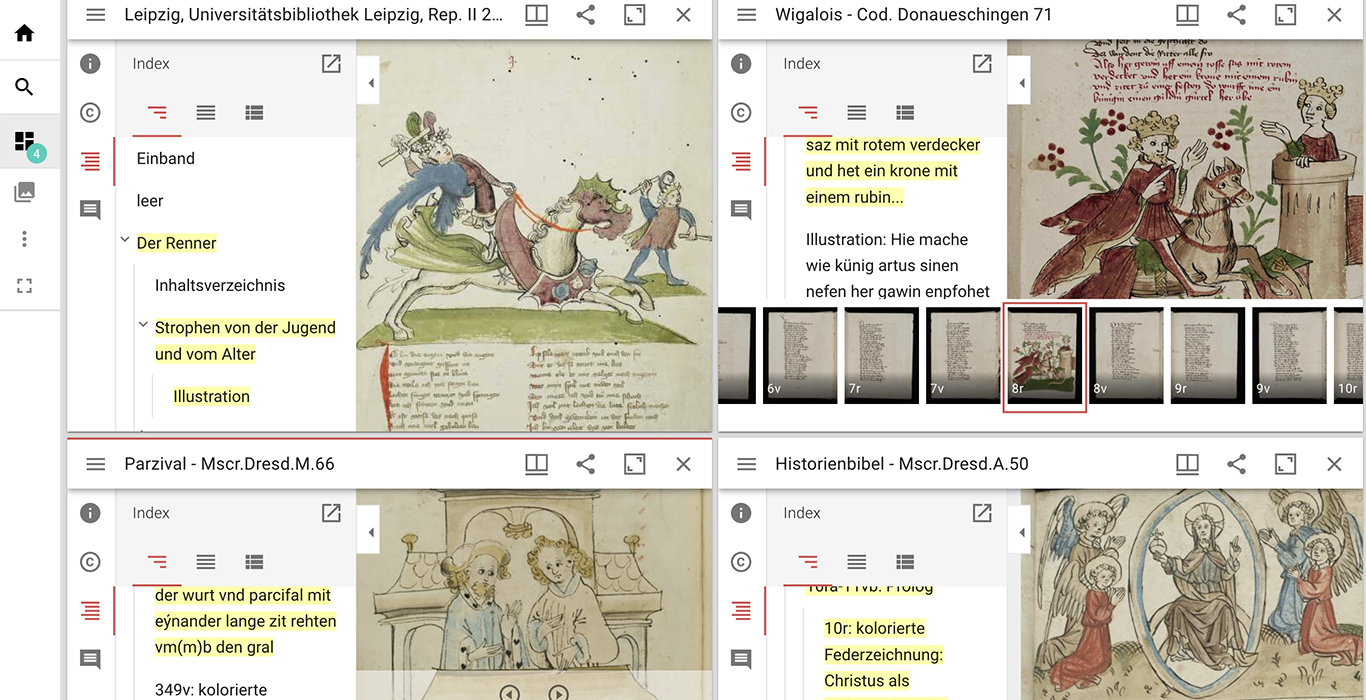

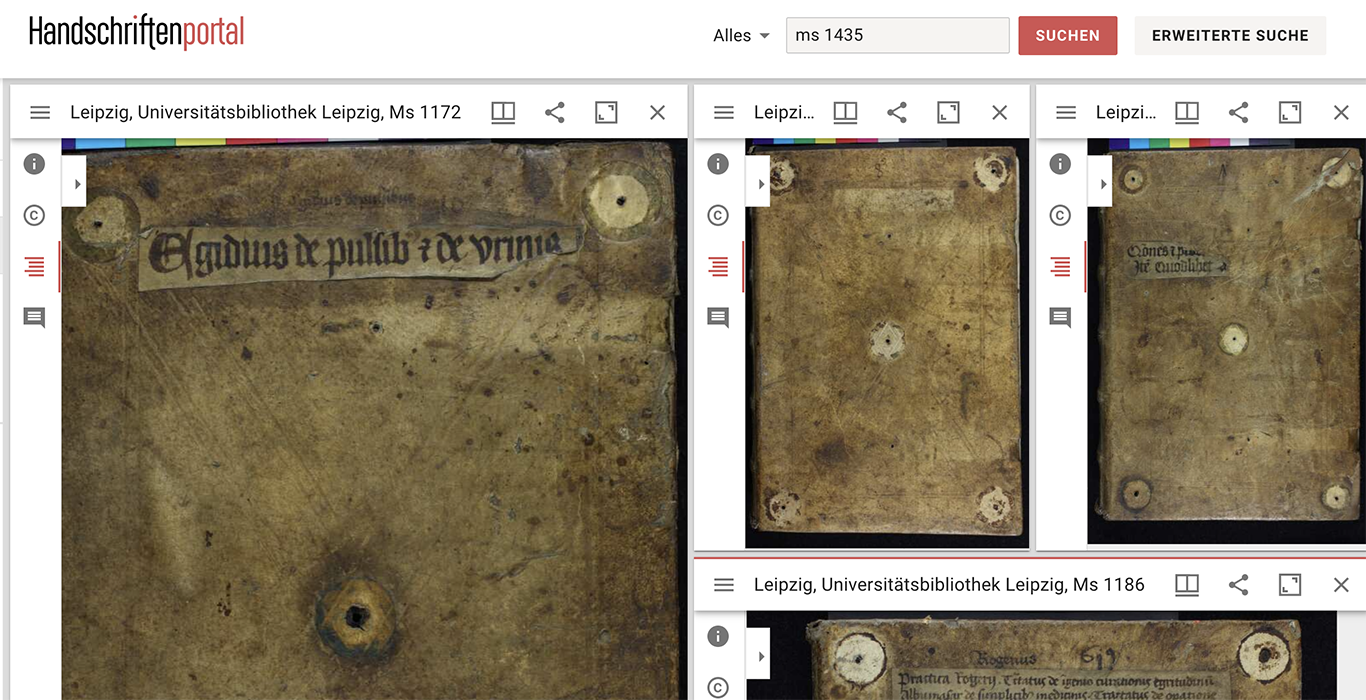

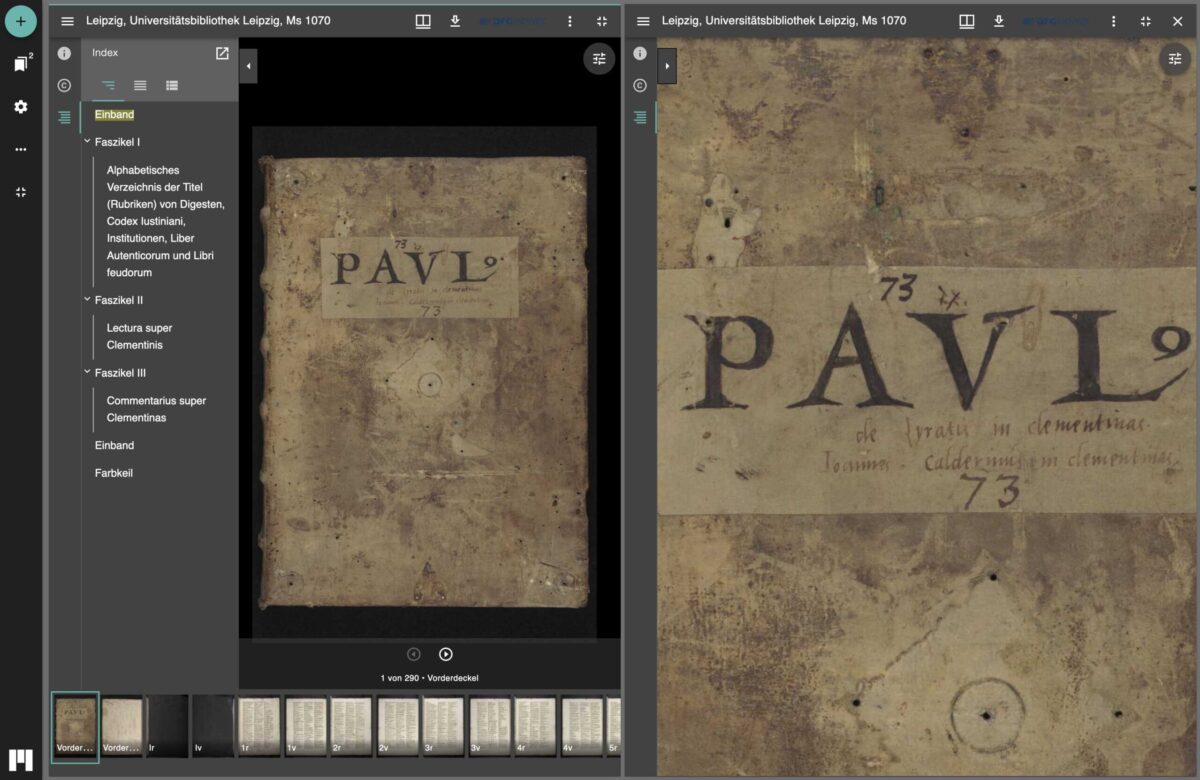

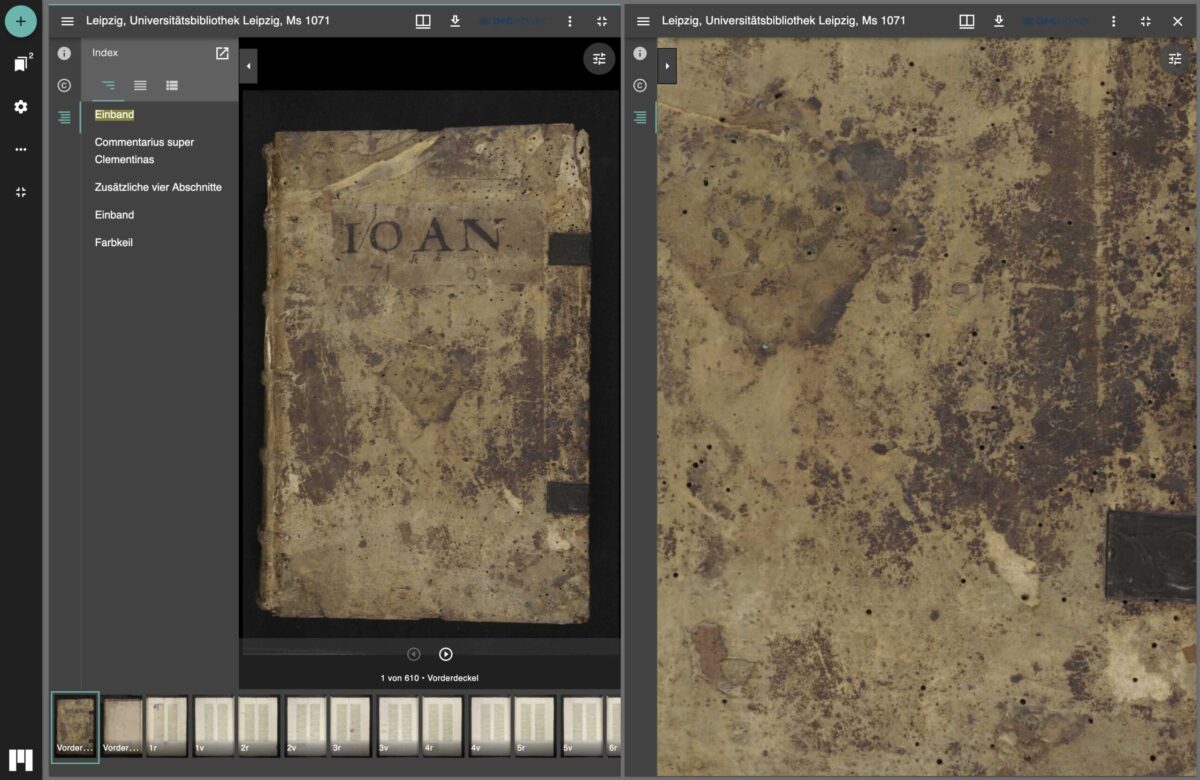

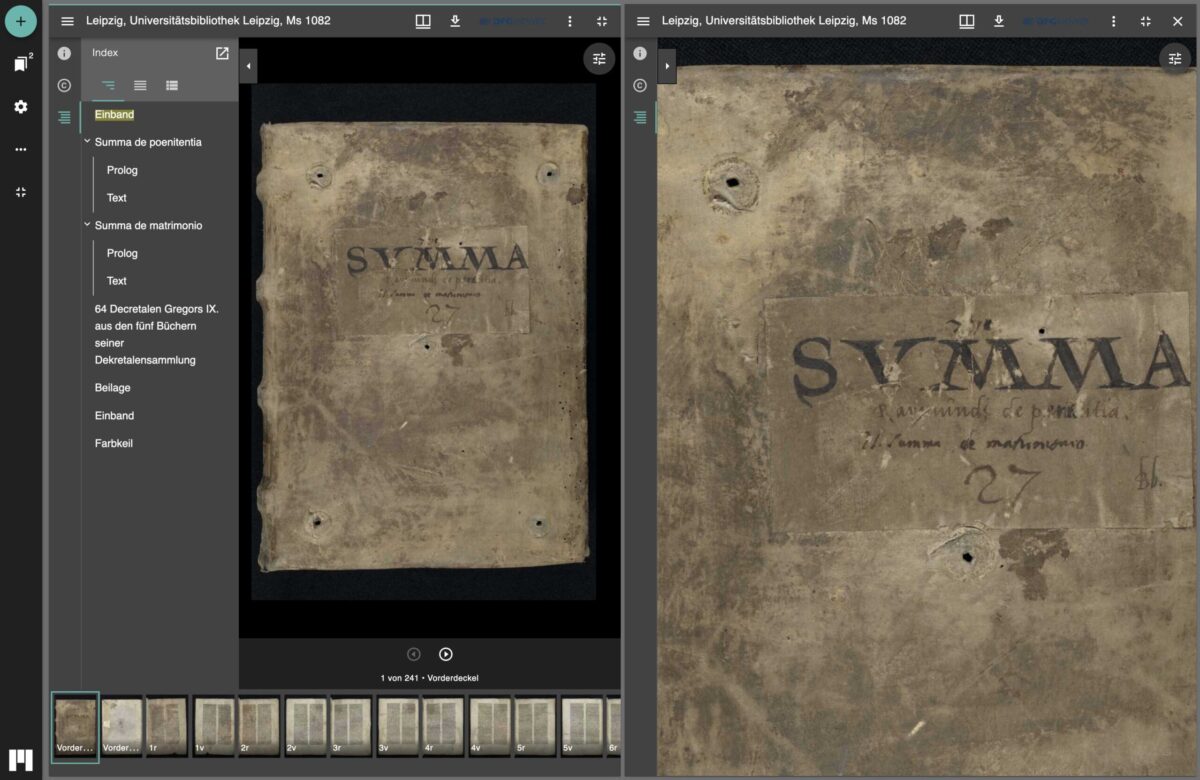

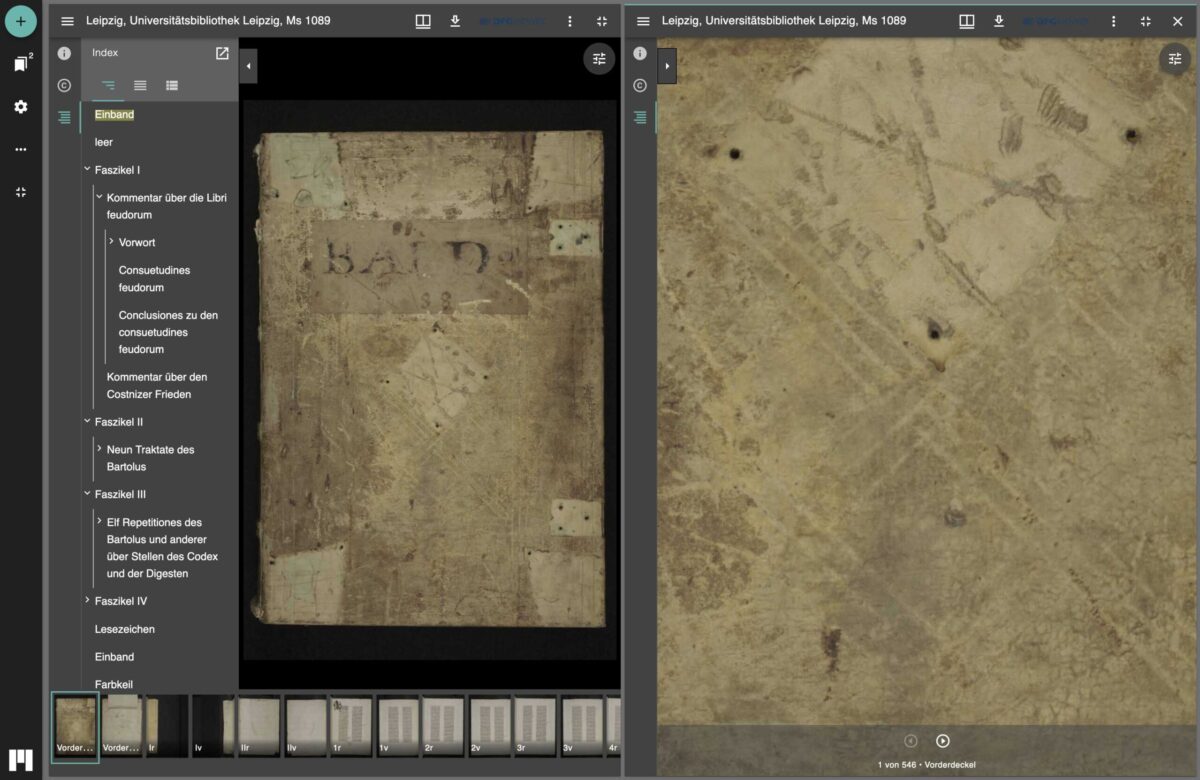

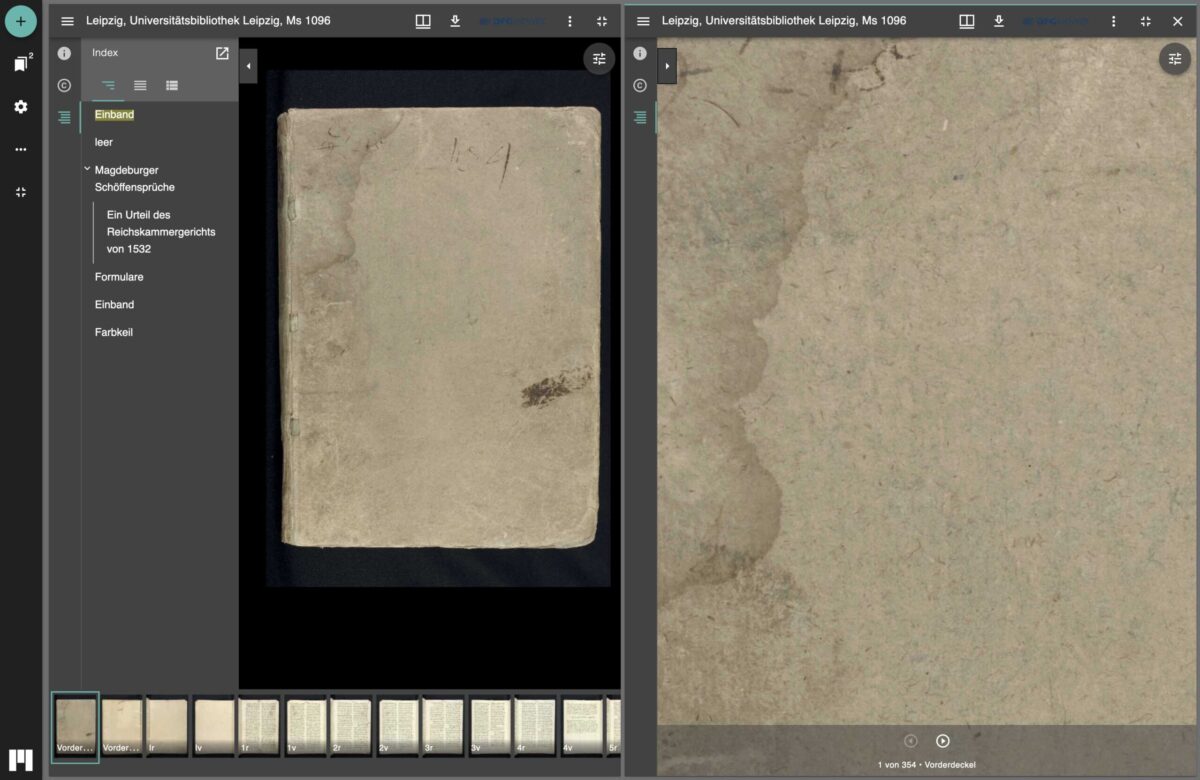

Die Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften hat in den vergangenen zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht: Sie wurde zum einen durch Eigenmittel der bestandshaltenden Institutionen auf den Weg gebracht, zum anderen durch Förderprogramme der DFG (Pilotphase Handschriftendigitalisierung, DFG-Ausschreibung 2018/2019), durch spezielle Programme der Länder (z. B. das Sächsische Landesdigitalisierungsprogramm) und teilweise auch durch das Engagement von Stiftungen finanziell abgesichert. Das mittlerweile fast zum Standard avancierte IIIF-Format macht es dabei möglich, dass sich mehrere Handschriftendigitalisate unterschiedlichen Ursprungs bequem miteinander in einer gemeinsamen Präsentationsumgebung öffnen und vergleichen lassen (vgl. unseren Blog-Beitrag Ein Bücherregal voller Originale über dem heimischen Schreibtisch).

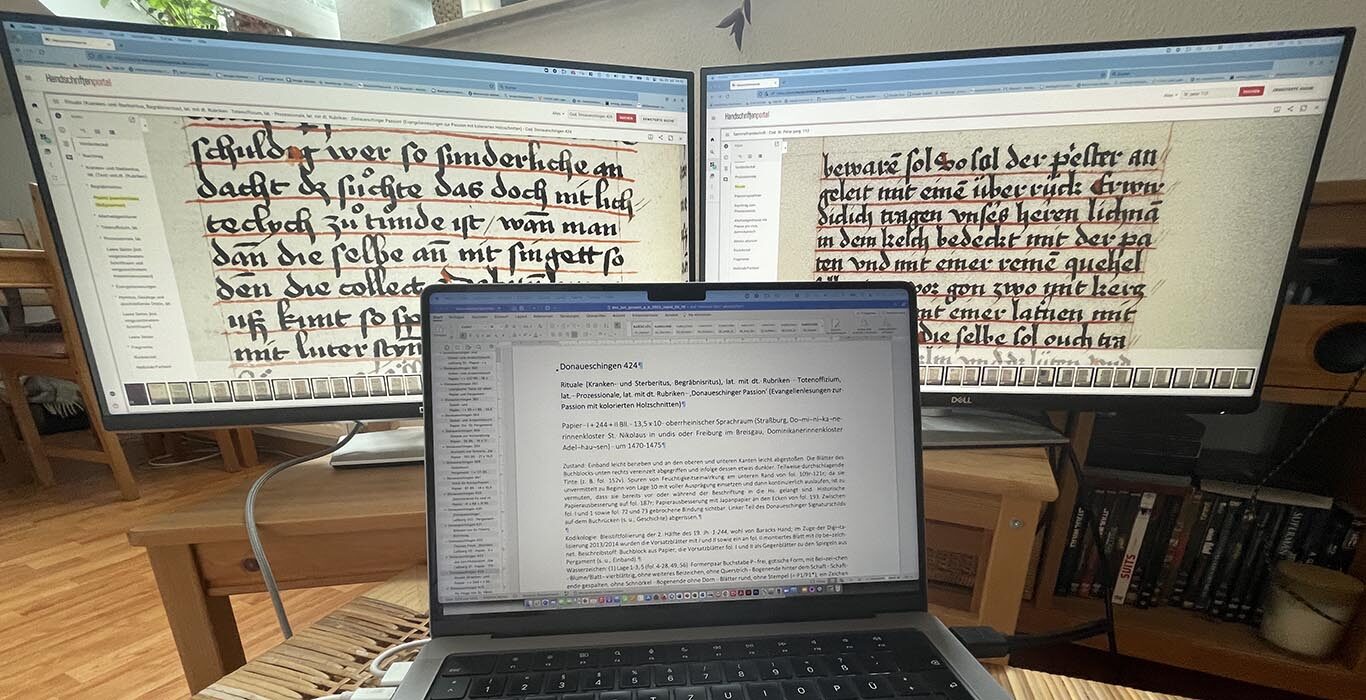

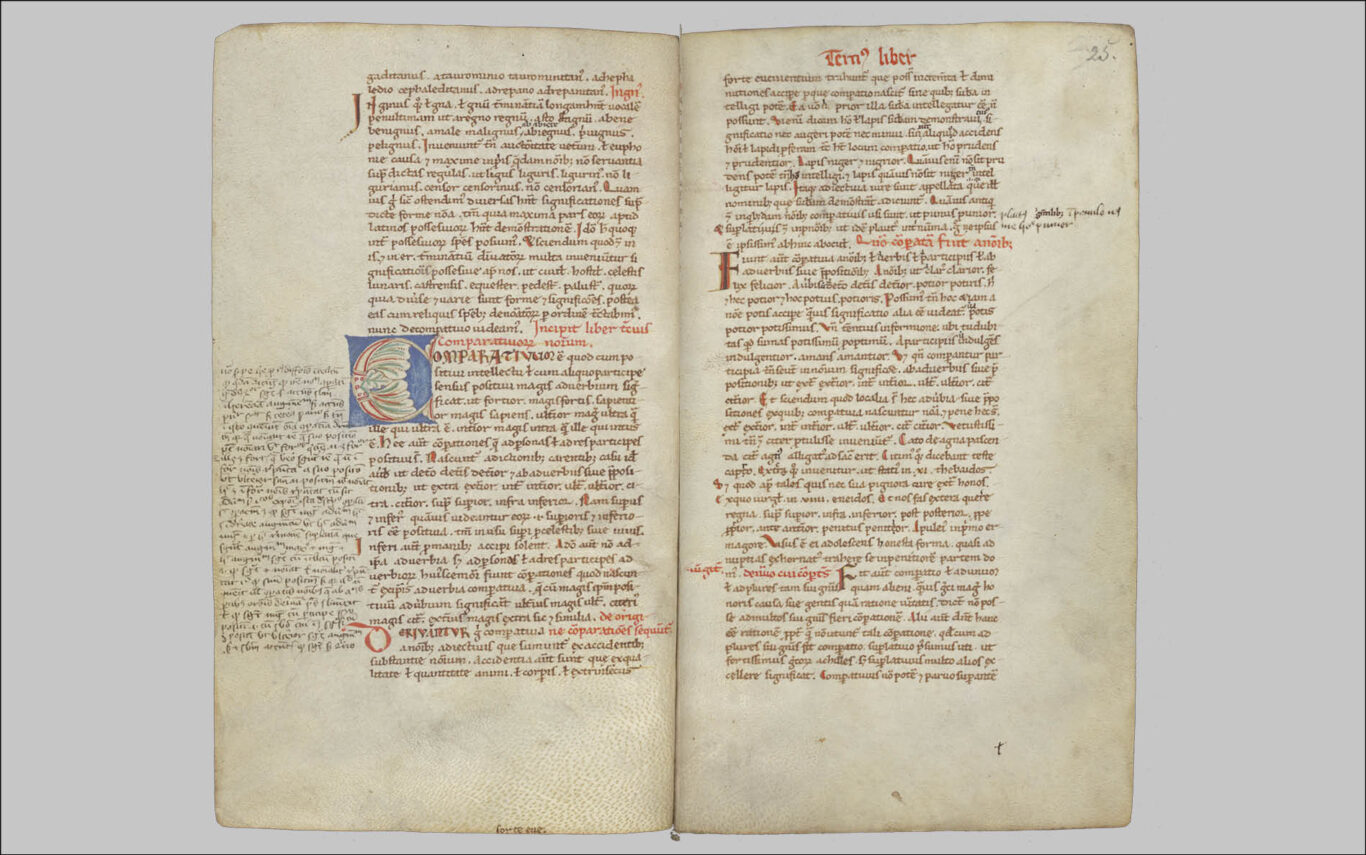

Wenn eine Handschrift digitalisiert ist, heißt das, dass sie nicht mehr für jeden Arbeitsschritt bei der Erschließung in die Hand genommen werden muss: ein wichtiger Beitrag zum Bestandsschutz, aber auch für die eigene Arbeit eine enorme Erleichterung – nicht nur weil sie ortsunabhängig wird, sondern vor allem auch, weil eine ganze Reihe von Untersuchungsaspekten am Digitalisat viel bequemer vorgenommen werden kann. Gerade die Bestimmung von Texten und die damit verbundene Transkription von identifizierendem Textbeginn und Textende, die paläographische Analyse der Schrift oder die Beschreibung und kunsthistorische Einordnung von Buchschmuck profitieren enorm, wenn (farbechte) Digitalisate genutzt, vergrößert und Details aus ihnen erstellt und mit anderen Images verglichen werden können. Solche Vergleichsmöglichkeiten erleichtern die Entscheidung ungemein, ob an einer Handschrift mehrere Schreibhände beteiligt waren, was früher nur durch Hin- und Herblättern möglich war und ein gutes visuelles Gedächtnis erforderte.

3. Grenzen

So weit, so gut. Doch leider war alles nicht so einfach, wie es zunächst schien. Das wurde uns, je länger die Pandemie dauerte, umso schmerzlicher bewusst. Denn selbst wenn Handschriften vermehrt in digitaler Form vorliegen, so ergeben sich doch im eigentlichen Prozess der Handschriftenerschließung häufig Hürden, die ohne das Original nicht genommen werden können.

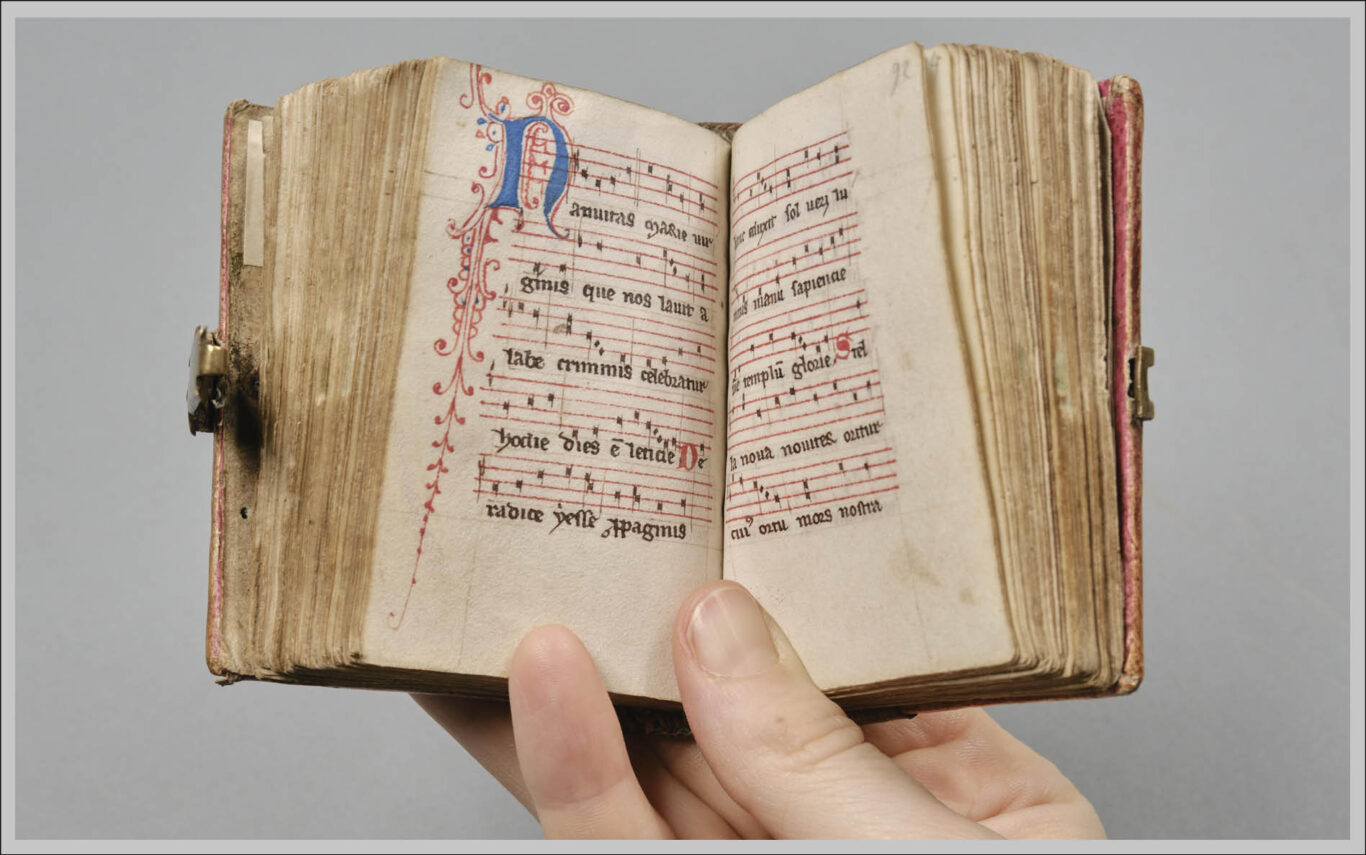

Handschriftenerschließung ist „Lesen“ des physischen Objekts, ist das Begreifen der materiellen Indizien, die das Objekt liefert, um es als Ausdruck eines spezifischen kulturhistorischen Moments zu entziffern und damit zum Sprechen zu bringen – auch um den historischen Kontext zu rekonstruieren, in dem die Texte gelesen und zeitbedingt rezipiert wurden. Entsprechend wichtig ist es, die verschiedenen Einzelaspekte der materiellen Beschaffenheit zusammenzusehen und als ein Aussagesystem zu begreifen. Dies erfordert ein Erleben von Größe und Gewicht des Objekts, von Umfang und verwendeten Materialien, von Farbe und Materialqualität, und es erfordert ein schnelles Drehen und Wenden, Auf- und Zuschlagen, Hin- und Herblättern. Das Digitalisat dagegen löst diese materielle Einheit in eine Abfolge von Images auf, die linear durchgeklickt werden.

Neben dem Be-Greifen der Handschrift als Gesamtobjekt sind es viele Einzelaspekte, die das Digitalisat nur schwer vermitteln kann. Das Format ist eines davon, egal ob ein Maßstab beigegeben ist oder nicht: Auf dem Bildschirm schnurrt alles zu einer Größe zusammen, von der man sich erst in einem bewussten Akt lösen muss.

Das geht hin bis zur Beurteilung des Schriftbefunds: Bei sehr klein geschriebenen Buchstaben sind bestimmte kalligraphische Ausgestaltungen technisch schlicht nicht mehr auszuführen, auf dem Bildschirm täuscht der Zoom aber über die reale Größe und verführt zu Fehldeutungen des paläographischen Befunds. Sind Schrifteinträge ausgeblichen oder eingeritzt, sind Muster eingeprägt, erfasst das Digitalisat sie nur im Ausnahmefall. Sie erscheinen beim Drehen unter verändertem Lichteinfall und geben neue Informationen preis.

Ein anderer Aspekt ist die Frage, welche Materialien genau verwendet wurden, zum Beispiel für einen Bucheinband: Handelt es sich um Glattleder vom Rind oder vom Schwein? Oder um Rauleder von Schaf oder Ziege? Die unterschiedlichen Bezüge können erste Anzeichen für verschiedene Gebrauchskontexte und Entstehungszeiten sein.

Bei Handschriften, die auf Pergament geschrieben wurden, erlaubt die Pergamentqualität und -beschaffenheit Rückschlüsse auf das Entstehungsgebiet der Handschrift. Hier spielen farbliche Unterschiede, die am Digitalisat häufig nicht deutlich genug sichtbar werden, oder die Pergamentdicke eine wichtige Rolle. Gleiches gilt für den Beschreibstoff Papier, bei dem wir allein über dessen Dicke und Elastizität erste Hinweise auf sein Alter erhalten können. Nur am physischen Objekt sind Untersuchungsverfahren möglich wie die Analyse des Aufbaus und Abfolge der Lagen (Lagenstruktur) und die Abnahme von Papier-Wasserzeichen oder von Dekorstempeln, die in den Lederbezug von Einbänden eingeprägt sind und die Buchbindewerkstatt verraten.

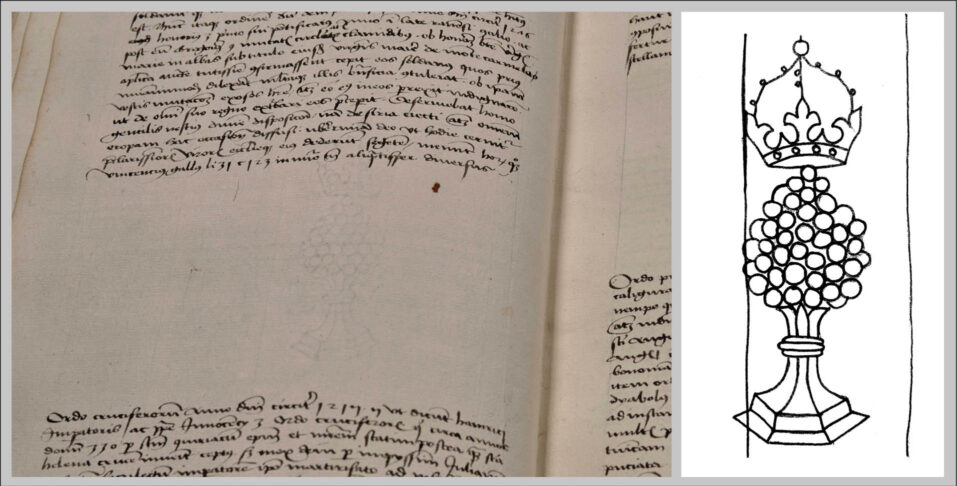

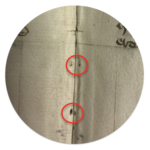

Dasselbe gilt für Beziehungen zwischen einzelnen „Bau“-Teilen der Handschrift: Hier geht es zum Beispiel um die Frage, ob ein Handschriftenband aus ursprünglich selbstständigen Manuskriptteilen aufgebaut ist, den Faszikeln, oder ob sich „nur“ verschiedene Schreiber aneinandergereiht haben und damit einen ähnlichen Eindruck erzeugen wie unterschiedliche Faszikel. Wenn der Band Handschriftenfragmente als Buchbindematerial enthält, ist häufig die Frage, ob diese im Zuge des jetzigen Einbands Teil des Gesamtobjekts wurden oder evtl. von einer früheren Bindung stammen und bei einer späteren Neubindung mit übernommen wurden. Solche Dinge lassen sich häufig nur durch genaue Detailuntersuchungen am Original beantworten, bei denen Materialschichtungen, Ansetzkanten und Klebereste oder gar Verhältnisse bei den Holzwurmlöchern eine Rolle spielen.

Häufig ist es auch wichtig, bis tief in die Lagenmitten zu sehen, um entweder als Lagenverstärkung eingebundene Fragmente zu bestimmen – auf diese Weise wurde beispielsweise 2015 das Naumburger Parzival-Fragment entdeckt – oder um anhand von ungenutzten Bindelöchern zu entscheiden, ob es eine Vorgängerbindung gab und, wenn ja, ob es sich bei dieser eher um einen flexiblen gehefteten Umschlag oder eine stabile Bindung mit festen Holzdeckeln handelte.

Gerade der Blick in die Lagenmitten ist aber am Digitalisat oft verwehrt, denn aufgrund des begrenzten Öffnungswinkels historischer Bände und der damit verbundenen Aufwölbung des Buchblocks reicht eine normale Digitalisierung nicht bis in den Bereich der Bindung hinein. Eine Abhilfe schaffen zumindest teilweise Spezialaufnahmen mit Hilfe eines Bleikristall-Prismas, die jedoch zeitintensiv und daher nur in begründeten Ausnahmefällen durchgeführt werden können.

Kurzum: Für eine gute Beschreibung, die sich von den Fragen leiten lassen will, welche von der Handschrift gestellt werden, muss der Codex einfach in die Hand genommen werden.

Die beschriebenen Hindernisse werden zu einem Problem, wenn das Original für längere Zeit – wohlmöglich sogar für die gesamte für die Beschreibung eines Objekts zur Verfügung stehende Arbeitszeit – nicht zugänglich ist. Eine solche „Extremsituation“ gab es glücklicherweise „nur“ während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. In der Folgezeit konnten Homeoffice-Phasen mit Tätigkeiten vor Ort kombiniert werden. Zwischen der Arbeit am Digitalisat und der Ergänzung und Nachprüfung anhand des Originals konnten dabei aber durchaus Wochen vergehen. Dies führte natürlich zu Verzögerungen und brachte häufig Doppelarbeit mit sich. So konnten Tätigkeiten wie Lagenstrukturanalyse, Wasserzeichenabnahme, Einbandstempelabreibungen separat organisiert werden, sie ließen sich aber nicht so eng mit der wissenschaftlichen Bearbeitung zusammenführen wie vor der Pandemie. Die Beschreibung einer Handschrift geriet daher immer wieder ins Stocken, musste auf Angaben warten, verursachte Nachfragen und Korrekturen. Wegen der beschränkten und damit versetzten Präsenzzeiten waren die an derselben Handschrift tätigen Bearbeiter*innen und studentischen Nachwuchskräfte häufig nicht zur selben Zeit vor Ort.

Ein Handschriftenzentrum versteht sich aber auch und vor allem als Gemeinschaft von Expert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen: der verschiedenen historisch arbeitenden Philologien und Disziplinen, von Mittellatein und Altgermanistik bis zu Kunst-, Rechts-, Medizin- und Universitätsgeschichte, und dazu der grundwissenschaftlichen Wissensbereiche wie Kodikologie, Paläographie, Wasserzeichen- oder Einbandkunde. Die Kompetenzen des Teams ergänzen sich gegenseitig und das Knowhow der Kolleg*innen fließt in die Handschriftenbeschreibungen jedes einzelnen Teammitglieds mit ein.

Die Arbeitsbedingungen während eines Lockdowns machten es allerdings unmöglich, diese Expert*innen in einer gemeinsamen Runde mit der Handschrift zusammenzubringen. Auch die regelmäßig stattfindenden Besprechungen, bei denen eine Handschriftenbeschreibung im Team und unter Hinzunahme des Originals diskutiert werden, waren unter den Corona-Schutzvorkehrungen nur eingeschränkt möglich. Damit war ein direkter und intensiver Austausch über ein Objekt nicht mehr in der bisherigen Form und Unmittelbarkeit realisierbar, sondern nur Ersatzformate, bei denen die zuvor gewohnten gemeinsamen Erkenntnisprozesse anhand des physischen Objekts zur Seltenheit wurden.

Virtuelle Austauschformate wurden natürlich sehr schnell eingerichtet: Neben einer als Videomeeting organisierten wöchentlichen Sprechstunde konnten hybride Handschriftenbesprechungen durchgeführt werden, bei denen Teammitglieder, die vor Ort sind und die Handschrift vorhalten, mit den Kolleg*innen im Homeoffice zusammengeschaltet wurden. Doch die gemeinsame Diskussion war deutlich erschwert und die prüfende Inaugenscheinnahme behindert, von der mühsamen Navigation in geteilten Digitalisaten ganz zu schweigen.

4. Resümee

Für die Digitalisierung von Handschriften ist die Ortsgebundenheit alternativlos – daran wird und kann sich nichts ändern. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung hingegen haben Pandemie und Lockdown zahlreiche neue Perspektiven eröffnet. Die vorangeschrittene Digitalisierung hat im Bereich der wissenschaftlichen Handschriftenerschließung neue Möglichkeiten geschaffen und ermöglicht die Durchführung grundlegender Erschließungstätigkeiten vor allem im Bereich der Textidentifizierung und zumindest teilweise der paläographischen und kunsthistorischen Einordnung auch ohne das Original. Die Erfahrung des Homeoffice, in dem wir nicht auf die Handschrift zurückgreifen konnten, und die anschließenden Phasen, in denen wir nur eingeschränkten Zugriff auf sie hatten, haben uns jedoch gelehrt, dass es eine Reihe zentraler Tätigkeiten für das Verstehen von Handschriften gibt, die nicht oder nur mit gravierenden Abstrichen ohne das Original ausgeführt werden können.

Für die Zukunft – vor allem für die pandemiegeprägte nahe Zukunft – stellt sich daher die Aufgabe, beide Arbeitsformen so miteinander zu kombinieren, dass die Potentiale der jeweiligen Arbeitsweise genutzt werden und gleichzeitig möglichst wenig Reibungsverluste entstehen.

Grundsätzlich hat Corona (und die Folgen) die Frage aufgeworfen, wie ein Kompetenzzentrum funktioniert und welche Bedingungen hierfür erfüllt werden müssen: Wie schaffen wir den kontinuierlichen und ungehinderten Austausch von Expertise, wie den Zugang zu den Originalen, der dafür nötig ist, und wie die begleitende Qualitätssicherung?

Und sie hat uns deutlich gemacht, wie elementar die Einarbeitung von neuen Mitarbeiter*innen und damit letztlich auch die Ausbildung von Nachwuchs auf das Original angewiesen sind, um kodikologisches Wissen zu vermitteln.

Denn während die „alten“ Hasen und Häsinnen der Handschriftenerschließung in den vergangenen beiden Jahren mit den Digitalisaten ohne Hinzunahme des Originals erstaunlich gut zurechtkamen – sie wissen einfach aus Erfahrung, wonach sie suchen müssen und was sich wie am Digitalisat zeigt –, müssen Nachwuchswissenschaftler*innen diese Sprache der Objekte erst erlernen. Natürlich am Original, wo sonst?

Hoffen wir also auf bessere und originalgefülltere Zeiten.