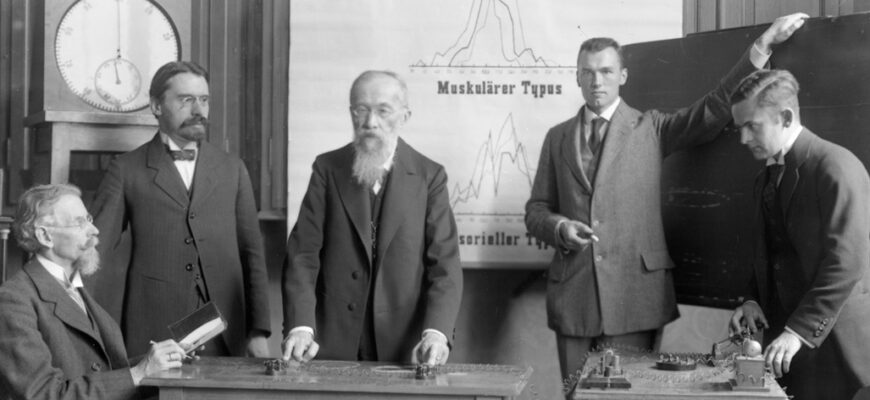

In Vorbereitung der Ausstellung „Sinnliche und übersinnliche Welt.“ Wilhelm Wundt und die Psychologie in Leipzig (4. Juli–19. Oktober 2025) fiel unser Augenmerk auch auf eine Kiste mit Fotomaterialien. Beschriftet war sie mit „14 Fotoplatten / Wundt- Bildarchiv / Wundt-Versuche (11x) [39]; Wundt-Porträts (3x) 16)“ und enthielt einen entwickelten Kleinbildfilm mit Privataufnahmen der Familie Wundt und verschieden große Glasplatten mit Aufnahmen aus dem universitären Umfeld Wundts.

Weiterlesen →Die Lange Nacht der Wissenschaften 2025 stand in der Bibliotheca Albertina ganz im Zeichen des Buches – in all seinen Facetten, Ausdrucksformen und Bedeutungen. Das wundervolle Medium Buch wurde an diesem Abend nämlich nicht nur gelesen und und den Lesebereichen fleißig studiert, sondern auch bemalt, ausgestellt, präsentiert, diskutiert und digitalisiert. Wir denken nostalgisch an die schönen Veranstaltungen zurück und geben Eindrücke von diesem schönen Abend.

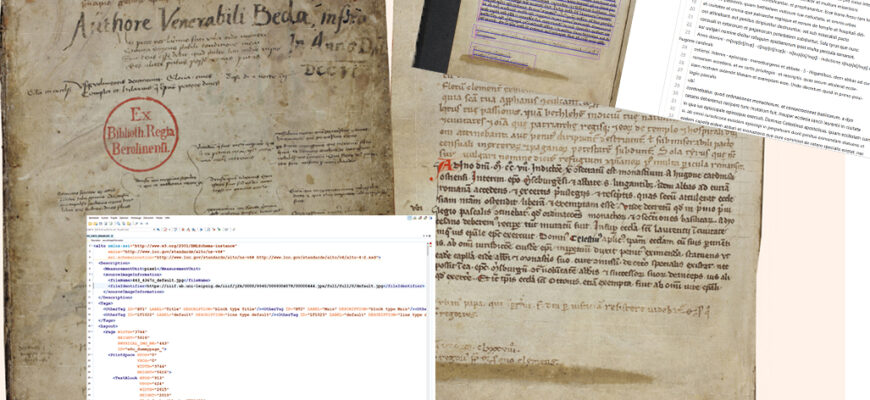

Weiterlesen →Die UB Leipzig hat in ihren Beständen mehr als 7.000 Handschriften in lateinischer Schrift, davon rund 3.000 aus dem Mittelalter; dazu noch über 3.500 Handschriften in anderen Schriftsystemen wie arabisch, persisch, griechisch oder hebräisch – und da sind die 5.000 Papyri und Ostraka noch nicht mitgezählt. Es handelt sich also um einen enormen Fundus an Daten, von dem Forschende weltweit profitieren, den zu erschließen aber einen erheblichen Aufwand bedeutet. Im Bereich Sondersammlungen und am Handschriftenzentrum wird genau diese Erschließungsarbeit geleistet. Was dort aber in der Regel bislang nicht passiert, ist, die Handschriften in Gänze zu transkribieren und einen Text herzustellen, der sowohl von Menschen ohne Spezialkenntnisse als auch von Maschinen gelesen und verarbeitet werden kann.

Weiterlesen →Fragen und Antworten

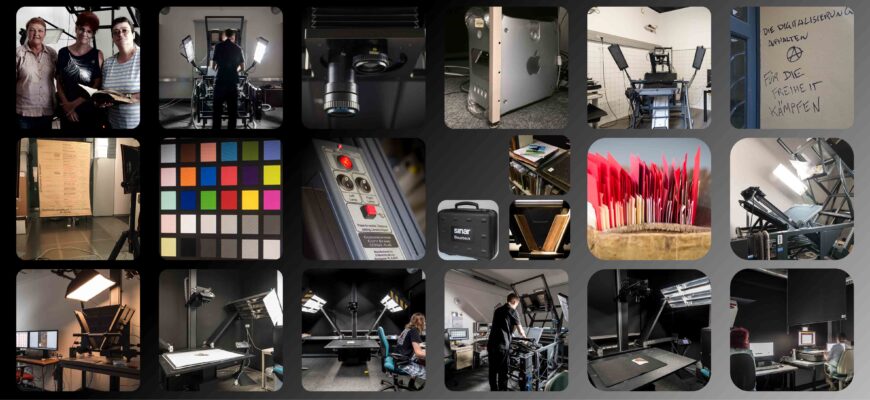

Bereits 2003 war mit dem Papyrusprojekt das erste große Digitalisierungsprojekt der UB Leipzig in Kooperation mit der ThULB Jena und der ULB Halle gestartet. Die Digitalisierung fand zunächst in Jena statt. Die damit verbundenen Transportrisiken für die wertvollen Originale waren jedoch sehr hoch, so dass beschlossen wurde, diesen Arbeitsschritt in höchstmöglicher Qualität in der UB Leipzig selbst durchzuführen.

2005 wurde daraufhin die Anschaffung eines HIT Reproscanners realisiert, dessen Herzstück, das Kamerarückteil Sinar 54H mit dem großen Sensor war. Dieser Schritt kann als Geburtsstunde der professionellen Einzelstück-Digitalisierung an der UB Leipzig gesehen werden.

Weiterlesen →Autorinnen: Dr. Christiane Elster und Eva Weinholz

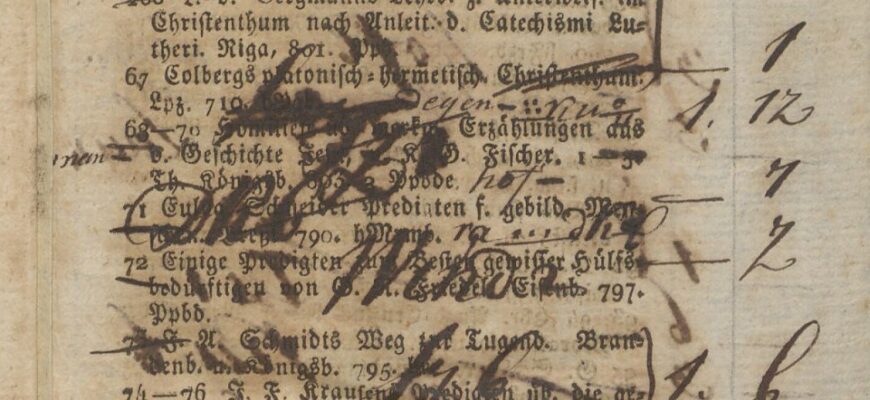

Vor über 212 Jahren, nämlich am 31. August 1812, fand eine Versteigerung von Büchern aus der Bibliothek des 1808 verstorbenen Magisters Johann Georg Eck (1745–1808) statt. Eck war Philologe und Professor für Ethik, Politik und Poesie an der Universität Leipzig, im Jahr 1806 bekleidete er zusätzlich das Amt des Rektors der Universität. Im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts der UBL wurde der die Bibliotheksversteigerung betreffende Auktionskatalog zu Tage befördert.

Auffällig sind die zahlreichen handschriftlichen Anstreichungen und Anmerkungen, mit denen das aufgelistete Bibliotheksgut versehen ist. Ganz offensichtlich hat hier jemand, der auf der Auktion anwesend war, den Verlauf der Auktion protokolliert und zu jedem versteigerten Buch den Namen des Käufers und den erzielten Preis notiert.1 Handschriftliche Anmerkungen in Büchern können also 212 Jahre später noch für interessante Einblicke in deren Entstehungs- und Gebrauchskontext sorgen, wenn sie auch die Lesbarkeit des gedruckten Originaltexts beeinträchtigen. Nachahmungen sind dennoch nicht erwünscht!

Weiterlesen →Ein Autorenbild von Basilius dem Großen, die Rolle von Multispektralfotografie und zwei Katalogpublikationen

Intro

Codex ist lateinisch und heißt eigentlich Buch mit zwei Deckeln. Doch der Codex graecus 23 der Universitätsbibliothek Leipzig (Cod. gr. 23) ist kein griechisches Buch mit zwei Deckeln, sondern etwas ganz Besonderes – sogar für Expert*innen, die sich einen Großteil ihres Arbeitstags mit mittelalterlichen Handschriften beschäftigen: eine etwa sechs Meter lange Rolle aus Pergament. Sie wurde Ende des 14. Jahrhunderts gefertigt und überliefert einen griechischen Text. Ganz oben zu Beginn der Rolle ist – wenn auch nur mit Mühe – ein Bild zu erkennen: Es ist stark beschädigt und die Farben sind ausgeblichen. Man konnte zwar erahnen, dass es sich hier um ein Autorenbild handeln könnte, eine genauere Bestimmung war aber nicht möglich. Wie es dennoch geglückt ist, wollen wir im Folgenden kurz vorstellen.

Weiterlesen →Vom Jahr 2023 sind noch Silvester, Weihnachten und ein paar wenige Tage Adventszeit übrig. Für mich persönlich geht ein besonderes Jahr zu Ende, das erste ganze Jahr als Direktorin der Universitätsbibliothek Leipzig. Es war ein sehr volles und gleichzeitig sehr kurzes Jahr, geprägt von vielen Menschen und Themen.

Die UBL habe ich in den nun fast schon 14 zurückliegenden Monaten als eine Einrichtung kennen gelernt, die sich in allen Bereichen anspruchsvolle Ziele setzt und versucht, diesen gerecht zu werden. Es sind drei Paradigmen, durch die sich mehr oder weniger alles, was wir in der Bibliothek tun, abdecken lassen.

Von Annaberg in den Ausstellungsraum der Universitätsbibliothek Leipzig

Evangelische Kirchenbibliotheken gehören zu den bedeutendsten Überlieferungsorten unseres schriftlichen Kulturerbes. Unter den Kirchenbibliotheken in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ragt die Kirchenbibliothek von St. Annen in Annaberg-Buchholz mit ihren rund 3.500 Titeln Druck- und Handschriften hervor. Um diese Sammlung zu erschließen und ihre herausragenden Stücke auch digital zur Verfügung zu stellen, kooperieren die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz und die Universitätsbibliothek Leipzig.

Weiterlesen →Oder: Die neue HIT Part 2

Auch wenn erst 2021 die große Reprokamera modernisiert wurde (vgl. den Blog-Beitrag vom Mai 2021), so gab und gibt es doch immer wieder technische Entwicklungen, denen wir uns nicht verschließen wollen und die vor allem helfen, wissenschaftliche Fragestellungen umfangreicher zu beantworten.

Eine dieser Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren weltweit in Archiven und Bibliotheken bereits vereinzelt eingesetzt wurden und wird, ist die Multispektralfotografie. Zwar gibt es diese Art der Fotografie seit vielen Jahren, in der Astronomie oder auch der Meteorologie ist sie beispielsweise gar nicht wegzudenken. Im Bereich des kulturellen Erbes ist sie hingegen noch relativ selten anzutreffen. Bisher wurden vor allem UV-Lampen eingesetzt, um möglicherweise vorhandene Hinweise auf verblasste Schriften oder ausradierte Bereiche sichtbar zu machen. Systematische Untersuchungen jedoch blieben Einzelfälle.

Weiterlesen →Die Digitalisierung der Leipziger Hochschulschriften 1949–1965

Die Universität Leipzig blickt auf eine lange Forschungstradition zurück, in der über Jahrhunderte hinweg zahlreiche Hochschulschriften entstanden, die das akademische Interesse und den Wissensstand ihrer Zeit bezeugen. Teilweise sind die Schriften unikal. Sie zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gehört zu den zahlreichen Aufgaben der Leipziger Universitätsbibliothek. Die Bestandserhaltung ist jedoch für jede Epoche vor eigene Herausforderungen gestellt. Während Holzwurm und Tintenfraß als Gefahr für mittelalterliche und frühneuzeitliche Schriften durchaus bekannt sind, sind die spezifischen Bedrohungen für jüngere Druckschriften, wie die Leipziger Dissertationen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, meist weniger geläufig.

Weiterlesen →