Ein persönlicher Rückblick aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Handschriftenzentren von Jeffrey Hamburger

Prof. Dr. Jeffrey F. Hamburger (Harvard University) war Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Handschriftenzentren von dessen Einrichtung 2006 bis 2012. Er vertrat dort das Fachgebiet Kunstgeschichte/Buchmalerei. Eine große Ausstellungsserie zur ‚Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa‘ in den Jahren 2015/16 ging auf seine Initiative zurück; die begleitenden Ausstellungskataloge der Reihe ‚10 Stationen zur mitteleuropäischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts‘ gab er zusammen mit Christoph Mackert, dem Leiter des Leipziger Handschriftenzentrums, heraus. Sein Rückblick ist Teil der Blogserie zu 20 Jahre Leipziger Handschriftenzentrum.

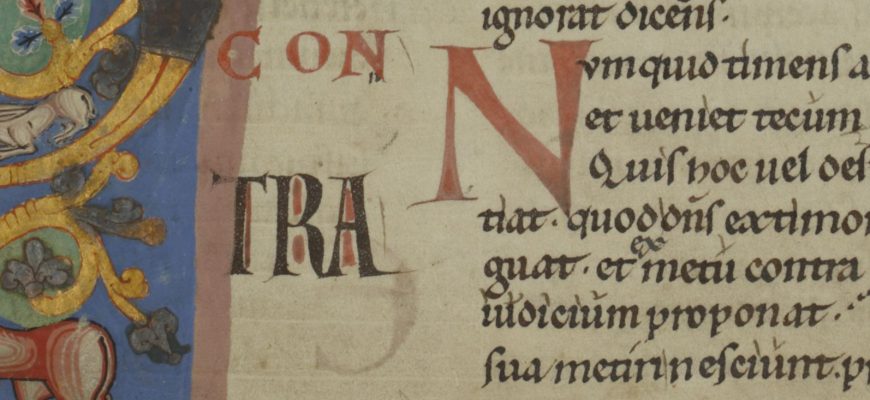

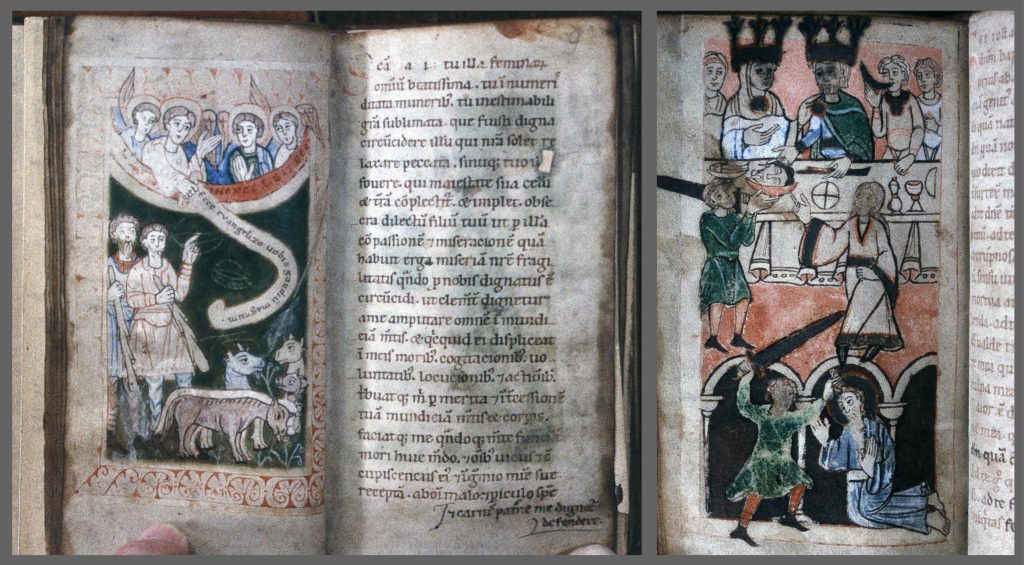

Lassen Sie mich mit einer Geschichte beginnen. Vor etwa dreißig Jahren, im Jahr 1989 und gerade mit der Hochschule fertig, machte ich mich daran, den Inhalt eines Gebetbuchs zu beschreiben, das ich in einer kleinen, wenn auch wichtigen französischen Provinzbibliothek gefunden hatte (Bibliothèque humaniste, Séléstat/Elsass). Obwohl sein Erscheinungsbild nicht sehr vielversprechend war, hatte es meine Aufmerksamkeit erregt, weil es, soweit ich es anhand der ausgestellten Anfangsseite beurteilen konnte, sowohl in Hinblick auf den Textinhalt als auch die Illustration eng mit jenem Gebetbuch verwandt zu sein schien, das traditionell Hildegard von Bingen zugeschrieben wird. Eingedenk der Bemerkung des berühmten belgischen Gelehrten Léon Delaissé, einem der Gründerväter der modernen Kodikologie (d. h. des Studiums der physischen Beschaffenheit der Manuskripte im Gegensatz zu ihrem textlichen Inhalt), dass man, um die Berggipfel zu verstehen, auch die Täler studieren müsse, machte ich mich daran, dieses scheinbar unbedeutende und bisher unveröffentlichte Manuskript näher zu untersuchen.

Photos: Jeffrey F. Hamburger

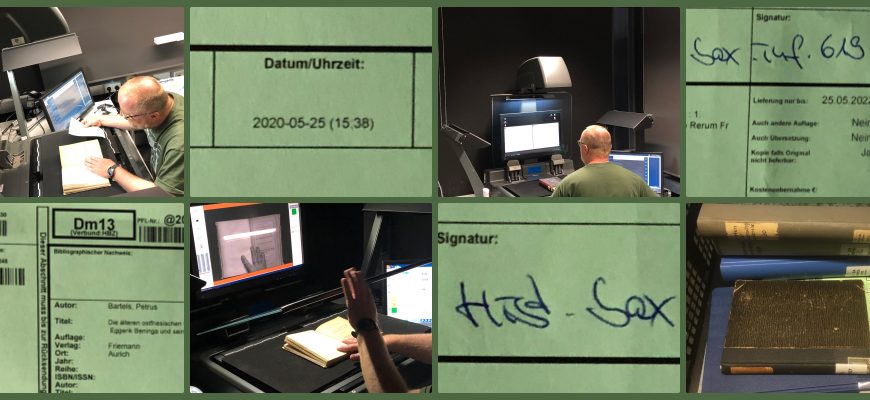

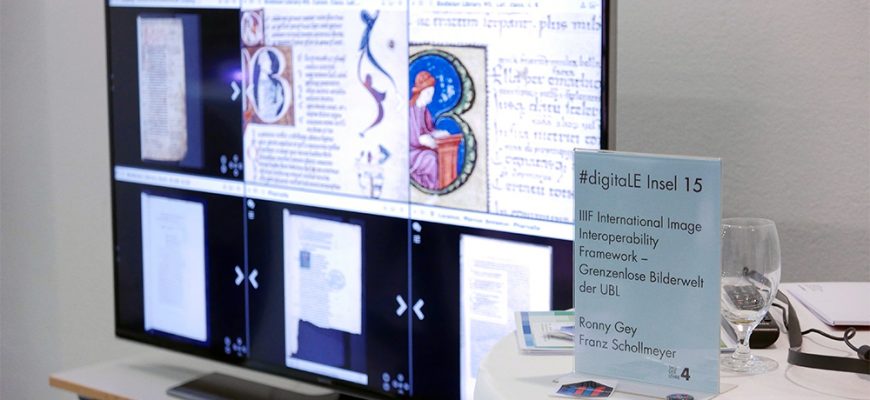

Wie präsentiert man Bücher digital?

Wie präsentiert man Bücher digital?