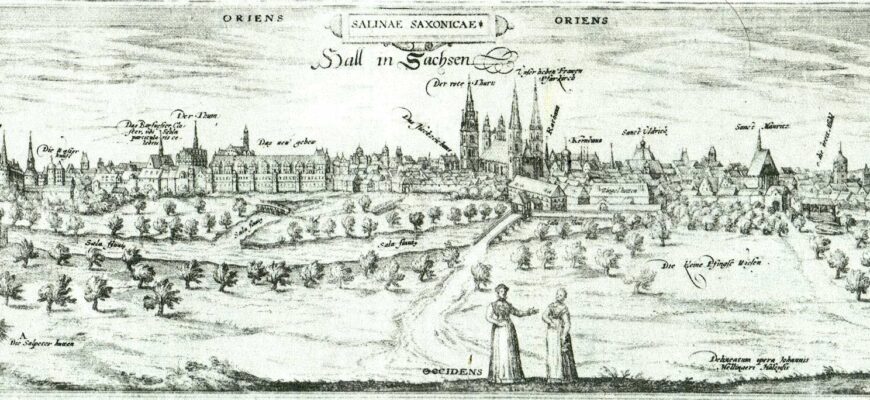

Kupferstich von Halle 1576 aus Georg Braun und Franz Hogenberg „Beschreibung und Contrafactur von den vornembsten Stetten der Welt“, Köln 1576

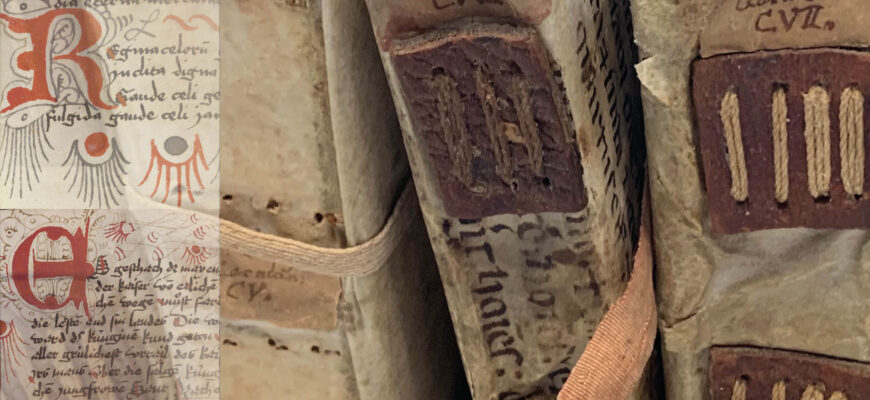

Vom günstigen Zeitpunkt und der Goldenen Zahl – ein neu entdeckter Einblattdruck aus dem 15. Jahrhundert (Almanach für Halle für das Jahr 1501)

Wenn die alten Griechen von der Zeit sprachen, unterschieden sie zwischen den Begriffen Chronos und Kairos. Die Zeit in ihrem unabänderlichen Ablauf, die Zeit, die vergeht, messbar und quantifizierbar ist, wurde mit Chronos bezeichnet. Das alte Wort für Uhr – Chronometer – erinnert daran. Ging es hingegen um einen bestimmten Zeitpunkt, an dem irgendetwas passiert oder passieren soll, dann hatte man mit dem Kairos zu tun. In der Renaissance wurde die allegorische Figur der Göttin Occasio (die gute Gelegenheit) so dargestellt: eine geflügelte Frauengestalt, oft mit einem Messer in der Hand, trägt an der Stirn einen großen Haarschopf, der Hinterkopf aber ist kahl rasiert: Wenn man das Glück nicht kurz entschlossen am Schopf packt, kann man es nicht nachträglich an den Haaren zurückzerren.

Weiterlesen →