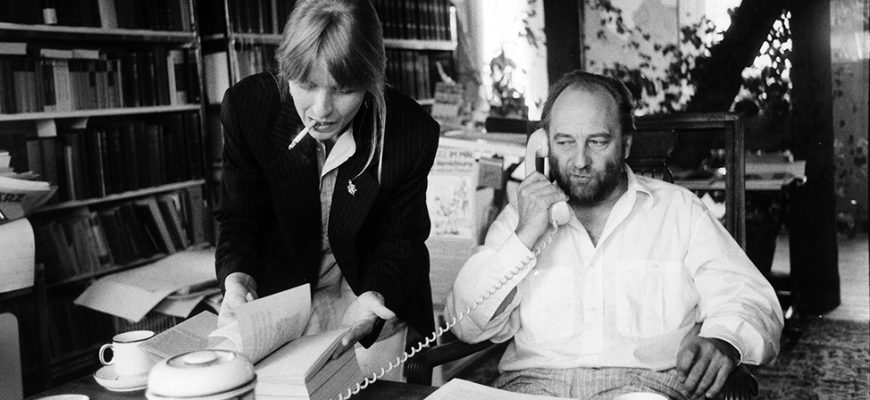

Auszug aus dem Gespräch von Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (UJS), Direktor der UB Leipzig, mit Barbara Kalender (BK) und Jörg Schröder (JS) vom MÄRZ Verlag. Die vollständige Fassung ist im Katalog unserer Ausstellung „Politische Literatur & unpolitische Kunst. 50 Jahre MÄRZ Verlag – 100 Jahre Karl Quarch Verlag“ (Ausstellung noch bis 3.11.2019) abgedruckt, erhältlich als Museumsausgabe in der Bibliotheca Albertina oder über den Leipziger Universitätsverlag.

Erleben Sie Barbara Kalender und Jörg Schröder live am 15. Oktober 2019 um 20 Uhr im Gespräch mit Jan-Frederik Bandel im Café Alibi, Bibliotheca Albertina. Der Eintritt ist frei.

UJS: Meine erste Frage an Sie beide wäre, was Sie sich davon erhoffen, dass die Dinge jetzt in einer Bibliothek liegen, wo sie im Prinzip allen zugänglich werden. Was sollen die Leute in 30 oder 40 Jahren finden, wenn sie auf Ihre Sachen stoßen?

BK: Ich würde mich freuen, wenn sie etwas vom Leben in der Jetztzeit erfahren und zwar auch von der ökonomischen Seite, deshalb liefern wir die Einkommenssteuer und die Bankauszüge ein. So kann man erfahren, wie es wirklich war, und nichts wird beschönigt. Oft werden die finanziellen Probleme beim Erzählen über das Verlegen von Büchern einfach weggelassen. Nur ganz wenige Autoren wie z. B. Arno Schmidt haben darüber geschrieben.

JS: Ich möchte das ergänzen und sagen, dass in vielen Analysen über Literatur und Medien eben dieser Aspekt, den Barbara angesprochen hat, vernachlässigt wird. Das erinnert mich dann immer an den Disko-Nebel, der ja erfunden wurde, damit man nicht sieht, wie die Füße sich bewegen. Und Literatur ist ein weites Feld. Aber wenn man von Büchern redet, dann darf nicht fehlen: Bücher müssen nicht nur produziert, sondern auch bezahlt werden.

Weiterlesen →