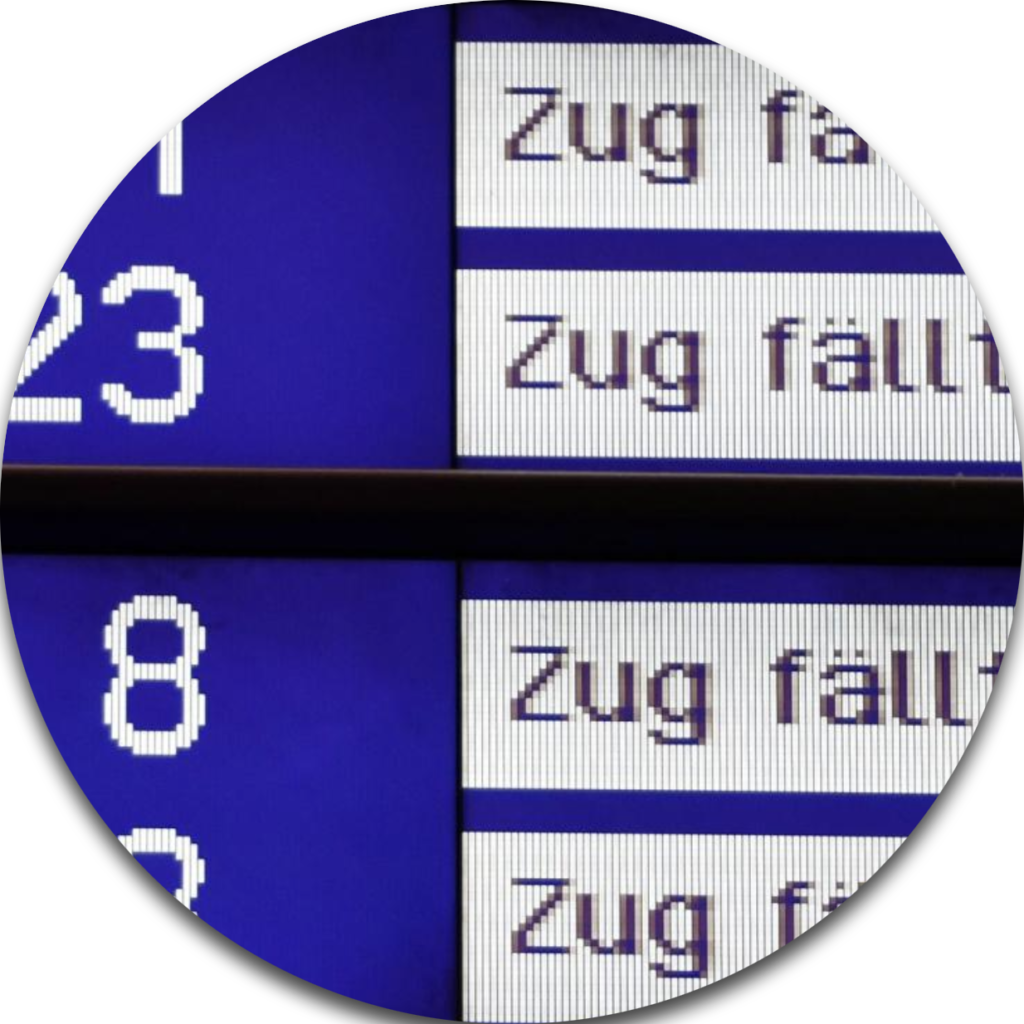

Witzig, wie es das Leben manchmal will, verliefen bereits die Planungen zu unserer Dienstreise keineswegs geradlinig, sondern passend zum Thema in Schleifen. Nun sollte man annehmen, dass Bahnstreiks keinen Anlass mehr für eine zu große Aufregung bieten, auch bei Dienstreisen nicht. Allerdings wollten wir nicht einfach kampflos auf das Auto als Ersatz-Transportmittel ausweichen, da wir bei der Rückreise bis zum Schluss nicht genau wussten, wie sie personell besetzt sein würde.

Nach längerem Hin und Her (Auto – Flixbus – Auto – Zug und wieder Auto) haben wir uns dann also für die Notfallversorgung der Bahn entschieden – ein paar Züge fuhren ja – und haben ein Auto in der Nähe einer strategisch günstig gelegenen Straßenbahnhaltestelle abgestellt. Im Nachhinein erscheint dieser Plan noch unvernünftiger als damals, war doch bis zu unserer Ankunft am Bahnhof nicht klar, ob der im Plan verzeichnete Zug auch wirklich fahren würde. Aber unser (wenig vernunftbegabter) Mut hatte sich gelohnt: Der Zug fuhr. Pünktlich. An das richtige Ziel: Dresden. Erleichtertes Durchatmen.

Weiterlesen →