Aktivitäten des Leipziger Handschriftenzentrums zur Erschließung und Digitalisierung von Streuüberlieferung

Ein Beitrag von Dr. Matthias Eifler und Dr. Werner Hoffmann

Fortsetzung eines Erschließungsprojektes am Leipziger Handschriftenzentrum

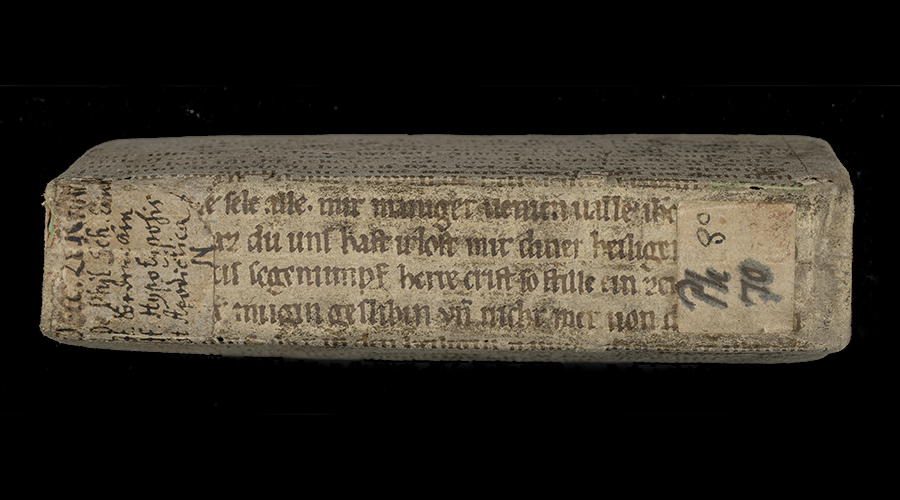

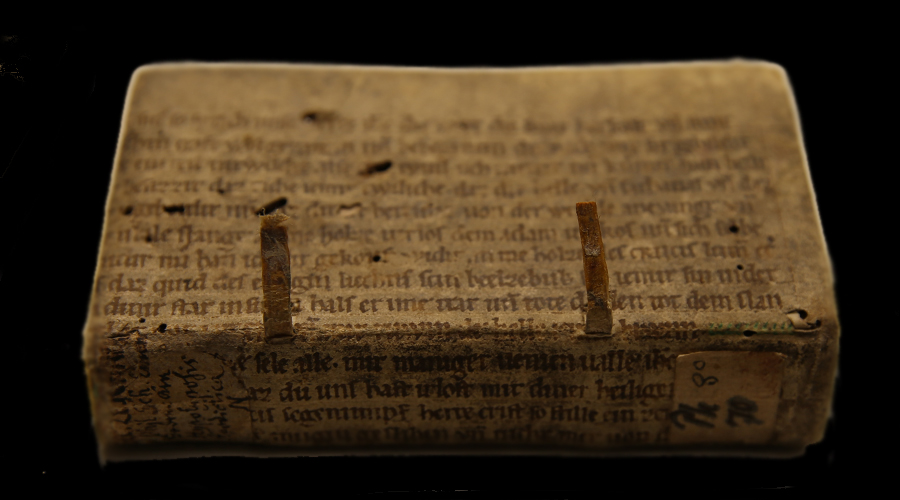

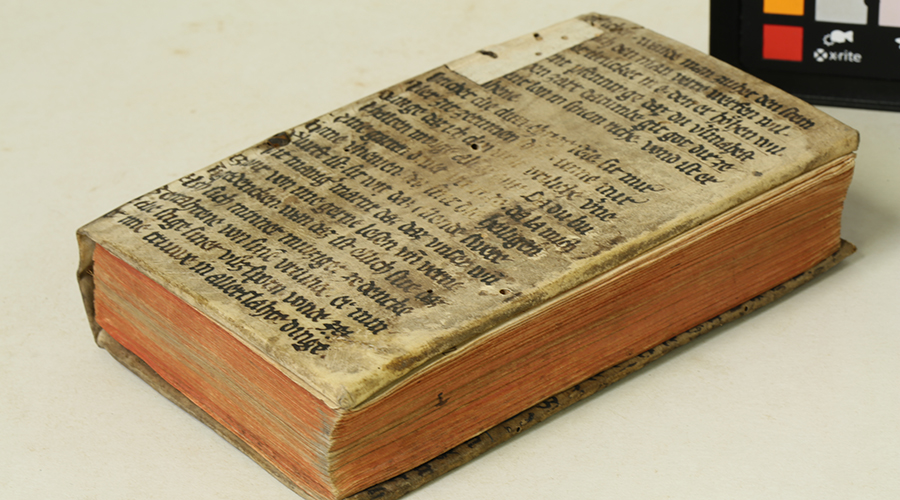

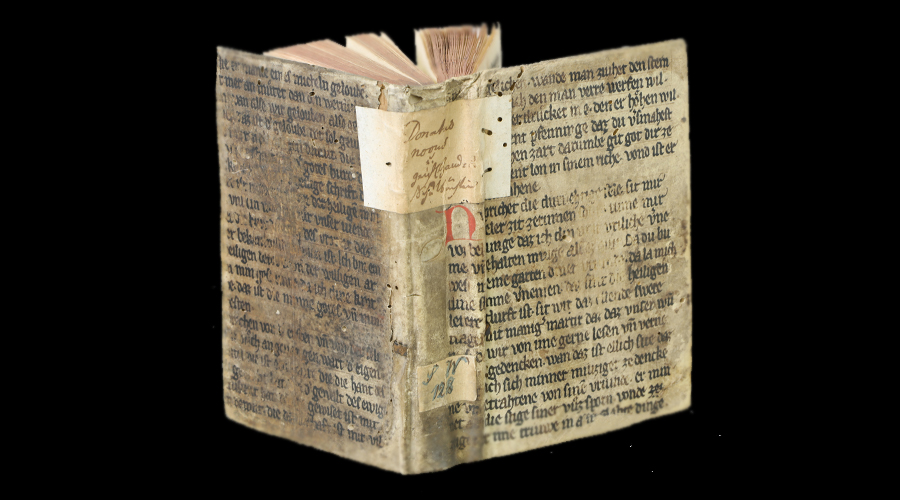

Seit den frühen 2000er Jahren engagiert sich das Handschriftenzentrum der UB Leipzig, eine von sechs Service- und Kompetenzeinrichtungen für die Erschließung und Digitalisierung von Handschriftenbeständen in Deutschland, in der Aufarbeitung von kleinen und kleinsten Handschriftensammlungen. Ein bis 2015 durchgeführtes, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Pilotprojekt hat gezeigt, welchen reichen Fundus für Neuentdeckungen die Erschließung unbekannter Streuüberlieferung in städtischen und kirchlichen Archiven, Kloster- und Stiftsbibliotheken, Schulbibliotheken sowie Museen bietet.

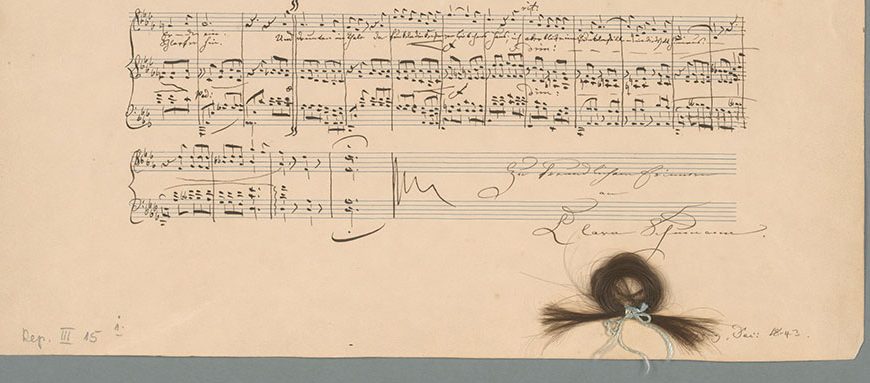

Seit 2016 werden in einem Fortsetzungsprojekt 245 Handschriften und Fragmente aus elf Institutionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern bearbeitet. Nach der positiven Begutachtung der ersten Arbeitsphase durch die DFG kann das Projekt nun seit Frühsommer 2019 für drei weitere Jahre fortgesetzt werden. Dies bietet Anlass, einige Ergebnisse und Funde aus der ersten Projektphase vorzustellen.

Weiterlesen →