Mit unserem heutigen Blogbeitrag möchten wir gleich in doppelter Hinsicht einen Coup landen. Einerseits geht es um FOLIO. „The Future of Libraries is Open“ ist nämlich nicht nur eine äußerst weise Aussage, sondern auch der ausgeschriebene Name eines Bibliothekssystems, das auf Open-Source-Software basiert und das wir in diesem Sommer für die Verwaltung unserer elektronischer Medien in Betrieb genommen haben. Andererseits möchten wir einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten unserer Kolleg*innen geben. Deshalb haben wir Frau Schröer, Mitarbeiterin des Bereichs Digitale Dienste, und Frau Brüggemann, Leiterin der AG E-Medien, unsere sieben Fragen gestellt. Weiterlesen →

Museen, Bibliotheken und Archive digitalisieren sich – das führt zu Veränderungen, bietet neue Möglichkeiten und stellt ungewohnte Herausforderungen. Vertreter*innen verschiedener Leipziger Kultureinrichtungen diskutieren Fragen aus dem breiten Themenspektrum von Social Media über die Präsentation von Sammlungen im Internet bis hin zur Veröffentlichung von Open Data.

Weiterlesen →Sie haben auf den Seiten der UB Leipzig und in diesem Blog in den letzten Wochen verfolgen können, wie die Covid-19-Pandemie den Bibliotheksalltag kräftig durcheinandergewirbelt hat. Nutzerinnen und Nutzer in ganz Deutschland standen auf einmal vor verschlossenen Bibliothekstüren – und die Frage stellte sich, wie komme ich weiterhin an meine Literatur?

So kam es nicht unerwartet, dass sich viele Forschende und Studierende an adlr.link, den Fachinformationsdienst für die Kommunikations- und Medienwissenschaft, wendeten und dort nach Literatur recherchierten. Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag zeigen, wie sich die Nutzung von adlr.link seit dem Aufkommen der Pandemie verändert hat.

Weiterlesen →Sommersemester 2020: Webi- statt Seminare

„Stell’ Dir vor, es ist Semesterbeginn und keine(r) geht hin …“, hieß es am 27. April 2020 hier im Blog der UB Leipzig. Der Beitrag deutete darauf hin, dass im soeben gestarteten Sommersemester 2020 alles etwas anders ist und sein wird: Homeoffice für die meisten Mitarbeiter*innen an der Universität Leipzig, Studierende, die an der Abschluss- oder Seminararbeit ausschließlich zu Hause arbeiten oder sich im Homelearning auf die Prüfungen vorbereiten müssen. Vorlesungen, Seminare und Übungen finden zwar noch statt, allerdings online unter Verwendung digitaler Infrastruktur. Diese Infrastruktur, die an der Uni Leipzig angeboten und durch das Rechenzentrum (URZ) oder die Universitätsbibliothek (UBL) administriert wird, ist in der jetzigen Situation von strategischer Bedeutung für die Fortführung des Universitätsbetriebes. Ein großer Teil der Infrastruktur an der Uni Leipzig wird dabei mit Hilfe von Open-Source-Software (OSS) betrieben – und dies aus gutem Grund.

Weiterlesen →1. Der Altbestand als historischer Quellenfundus in Zeiten eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten

In den Zeiten von Home-Office und virtuellem Studienbetrieb, in Zeiten, in denen größere Reisen nicht oder nur sehr beschränkt möglich sind, benötigt das wissenschaftliche Arbeiten mehr denn je Hilfsmittel und Möglichkeiten, die vorhandene Distanz virtuell zu überbrücken. Im Bereich der Versorgung mit aktueller Forschungsliteratur liefern E-Medien, Open-Access-Publikationen oder auch Fernleihe und Dokumentlieferdienste wichtige Formen, um trotz örtlicher Trennung schnell und direkt an die gewünschten Medien zu gelangen. Wie sie funktionieren und vor allem welche zusätzlichen Möglichkeiten während Covid19 vorhanden sind, haben zahlreiche Beiträge in unserer Rubrik ubleipzig@home ausführlich beschrieben.

Weiterlesen →Videospielforschung in der Praxis

Bis nach Japan hat es sich bereits herumgesprochen: An der Universitätsbibliothek in Leipzig gibt es eine Videospielsammlung, die gespielt und natürlich auch erforscht wird. Anfang November 2018 berichtete die Nationale Parlamentsbibliothek Japans (国立国会図書館) über den Ausflug von Tracy Hoffmann und Peter Mühleder ins Baltikum. In Kaunas hatten die beiden auf der Konferenz der EARJS (European Association of Japanese Resource Specialists) die Sammlung japanischer Videospiele an der Universitätsbibliothek präsentiert. Weiterlesen →

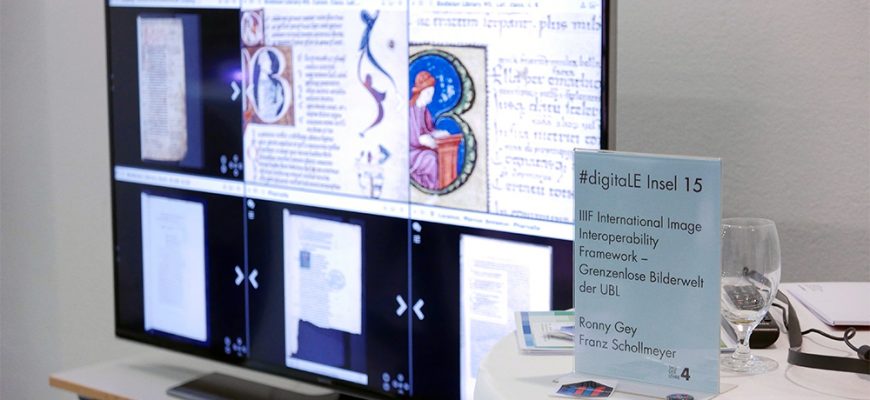

Seit einigen Jahren wird an der Universitätsbibliothek Leipzig eine Technologie eingesetzt, die für die Darstellung von digitalen Bildern durchaus als kleine Revolution zu betrachten ist. IIIF (sprich Triple-I-F) steht für International Image Interoperability Framework, eine Technologie, um digitalisierte Werke interoperabel und maschinenverarbeitbar über Webschnittstellen verfügbar zu machen. Eine etwas detailliertere Einführung in die technischen Details hinter IIIF wurde von uns schon in einem vorherigen Beitrag gegeben. IIIF in Verbindung mit dem Mirador-Viewer kommt bereits innerhalb der Digitalen Sammlungen an der Universitätsbibliothek Leipzig zum Einsatz, hier besonders für die Präsentation der Altbestände, wie beispielsweise für mittelalterliche Handschriften oder für Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17).

Leander Seige, Leiter des Bereichs Digitale Dienste und Caroline Bergter, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit haben mit einem engagierten Team den Kultur-Hackathon Coding da Vinci Ost koordiniert. Hier stellen sie sich unseren „Sieben Fragen“.

1. Was ist ein Hackathon, hackt man da im Marathon?

Das ist mit der Frage wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Wort Hackathon setzt sich aus Hacken und Marathon zusammen. Leider wird der Begriff Hacken oft ganz falsch und einseitig im Kontext der Computerkriminalität verwendet. Tatsächlich bezeichnet Hacken einen kreativen, leidenschaftlichen, unkonventionellen Umgang mit Technik und Daten. Und so ist auch unser Kultur-Hackathon zu verstehen. Coding da Vinci Ost war eine weitere Ausgabe der Hackathon-Serie Coding da Vinci.

2. Was sind Kulturdaten?

Schon die Bereitstellung dieser Daten ist ein spannender Prozess

Diese Frage mussten wir uns im Laufe der Vorbereitungen auch stellen. Auf den ersten Blick werden natürlich Digitalisate (Scans) von Gemälden, Handschriften, Zeichnungen, Landkarten, Fotografien und so weiter darunter verstanden. Doch bei Coding da Vinci werden auch viele andere Daten verwendet: Videos, Sounds, 3D-Modelle und auch Metadaten, Tabellen und Listen ganz unterschiedlicher Herkunft stehen zur Verfügung. Weiterlesen →

Wer im Netz sucht, der findet – und landet dann in der Regel vor endlosen Listen. Das Filtern von unüberschaubaren Trefferlisten zu handelbaren Ergebnissen ist zu einer Kulturtechnik geworden, die wir intuitiv lernen und anwenden: Bei Amazon filtern wir nach den Produkten, die portofrei geliefert werden; bei der Suche nach Wohnungen sortieren wir die ohne Balkon gleich aus; bei Airbnb schränken wir auf die machbare Preisspanne ein; und wenn wir rauskriegen wollen, ob Pablo Escobar in echt so aussah wie Wagner Moura in Narcos, interessieren uns bei den Google-Ergebnissen nur die Bilder.

Das Recherchieren im Bibliothekskatalog bildet da keine Ausnahme. Der Vorteil, dass man über den Katalog der UB Leipzig so umfassend in über 150 Mio. Titeldaten von Büchern und Aufsätzen suchen kann, kann zum Nachteil werden, wenn man in der Flut der Ergebnisse die Übersicht verliert. Deshalb lassen sich auch im Katalog der UB schon lange die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien einschränken. Und das funktioniert noch dazu ziemlich gut. Weiterlesen →

Die UB Leipzig ist seit Mai 2018 neuestes Mitglied der internationalen Open Library Environment (OLE) Community, die sich der gemeinsamen Entwicklung quelloffener Bibliothekssoftware verschrieben hat. Aber welche Vorteile bringt uns diese Mitgliedschaft – und was bedeutet sie eigentlich genau?

Offenheit ist an der UBL schon seit Jahren Programm. Unser Engagement im Bereich Open Source, Open Data und Open Science gehört mittlerweile zum Selbstverständnis unserer Bibliothek. Nicht zuletzt verdanken wir das Prädikat Bibliothek des Jahres 2017 auch diesem Engagement. Mit 7 von 10 erfüllten Kriterien ist die UB Leipzig zudem ein würdiger Träger des Open Library Badge 2016. So einfach der Begriff “Offenheit/Openness” auch wirkt, er bedeutet für Bibliotheken weltweit viel Arbeit, personelle und auch finanzielle Ressourcen. Was wir im Gegenzug gewinnen ist Unabhängigkeit, Innovationskraft, eine stärkere Eigenkompetenz und natürlich einen breiteren offenen Zugang zu Informationen.

Für den Bereich Open Source Software lässt sich eine einfache Formel aufstellen: Je mehr Bibliotheken eine Software einsetzen und an dieser mitarbeiten, desto weniger Arbeit für die einzelne Bibliothek und umso nachhaltiger das Produkt. Diese Formel hat sich bereits in Projekten wie finc mit der Nutzung und Mitentwicklung der Katalogsoftware VuFind bewährt. Es ist jedoch nicht immer einfach, eine entsprechende Community für eine Software zu gründen, diese zu koordinieren und geeignete Methoden für die Zusammenarbeit zu finden. Aus diesem Grund gehen wir im Projekt amsl, welches die Entwicklung einer Software zur Verwaltung von E-Medien zum Ziel hat, seit Kurzem einen neuen Weg. Unsere bibliothekarischen Erfahrungen und Entwicklungsleistungen in diesem Bereich fließen ab sofort in die internationale Entwicklung einer entsprechenden ERM Anwendung auf Basis der Open Source Library Service Platform FOLIO ein.

Weiterlesen →