Ein Gastbeitrag von Dr. Anke Költsch

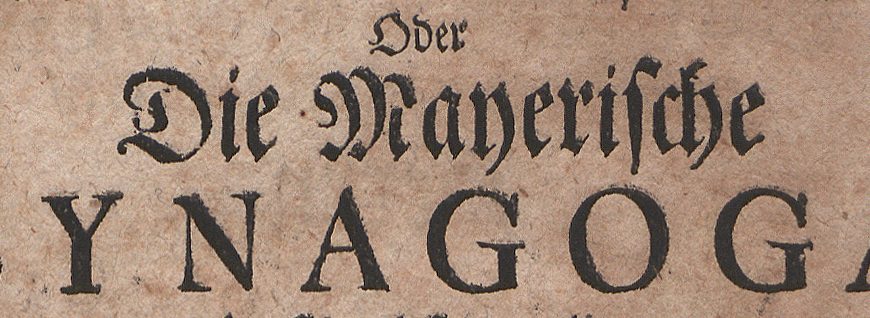

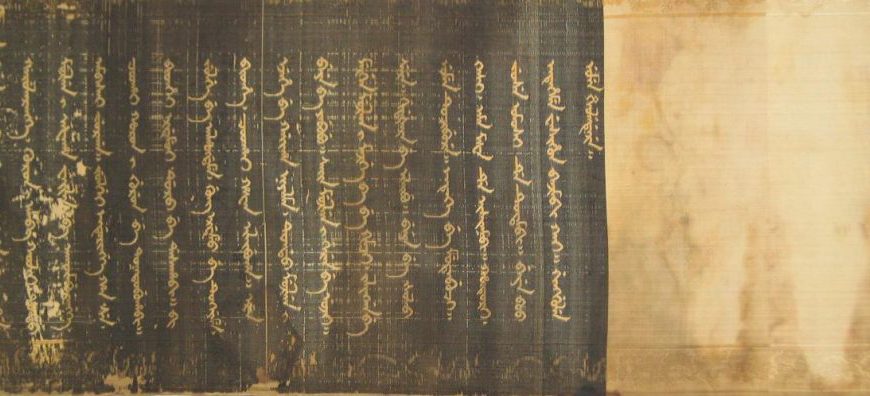

Vom 27.06. bis 04.07.2021 wird die Jüdische Woche in Leipzig zum 14. Mal gefeiert. Das Fest für jüdische Kunst und Kultur hat die UB Leipzig zum Anlass genommen, ihre historischen Verknüpfungen mit dem Judentum näher in den Blick zu nehmen. Die Geschichte der sogenannten Lehrsynagoge an der UB Leipzig im 18. Jahrhundert wird daher im Folgenden näher beleuchtet.

Weiterlesen →